音声+文書:信仰の列伝(29) かわいた地を行く へブル人への手紙11章29節

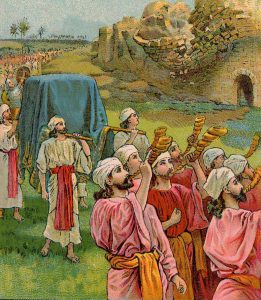

Providence Lithograph Companyから1907年に出版されたBible cardのイラスト「Israel’s Escape from Egypt(イスラエルの民のエジプトからの脱出)」(Wikimedia Commonsより)

2017年2月26日 (日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章29節

11:29 信仰によって、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は、同じようにしようとしましたが、のみこまれてしまいました。

はじめのお祈り

「信仰によって、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。」

恵みの深い天のお父様、寒い時期でありましたけれども、こうして恵みの中で、一月、二月とお守り下さり、私たちの霊肉も支えられて、主を礼拝しつつ、一歩一歩、歩めますことを感謝いたします。どうぞ御霊が働いてください。

私たちを通して、主の栄光を現わし、あかしができますように、また多くの方々の心の中に、あなたのいのちの光が届きますように。

主の栄光を現わせられ、私たちの生涯も恵みに満たされて、凱旋できますように助けてください。これからの信仰の道をも主が祝福して下さり、今日もみことばをお祝しください。尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日も、モーセの信仰の続きであります。

今日は、へブル人への手紙11章29節、

「信仰によって、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。」

第三のモーセの信仰は、非常な困難を極めて前進する、積極的な信仰でありました。今日はそのお話をしたいと思います。

全能の神様を信じる信仰ですから、イエス様が仰ったように、信仰は山のような課題を海にまで移してしまう、非常に力強い、積極的なものであります。

しかも、それが、モーセだけではなくて、聖書の約束によって、弱い私にもできるわけです。弱い者ができるところに、神の栄光を現すことができるわけです。

強い者ができるのは当然であるかもしれませんけれども、こうして聖書を学んでいきますと、「モーセだからできたんだ」という人が出てきます。けれども、そうではありません。モーセもミデヤンの荒野で自分の無力さを、思い知らされております。その凄い力が与えられたのは、弱い私にもできるわけですから、神の栄光を現わすことができるわけです。

信仰は、ペテロが捕らえられていた牢屋の何重もの扉を開きました。

私たちの生涯にも、いろいろな困難が何重にも重なってくることがありますけれども、この一つ一つを乗り越えさせてくださっているのも神様でございます。

パウロが捕らえられていたピリピの牢屋の土台を揺り動かして、すべての牢屋の扉が開いてしまって、鎖や足かせを解いてしまったのも、信仰の力であります。

聖書の記録からしても、多くの信仰者たちの証しも、また私たち自身の経験も、そのことを証明しています。

モーセとイスラエルの民は二百万近い人々でしたけれども、過越の血によって守られた後、約四百年間住み慣れたエジプトを出発しました。エジプトのパロは、はじめは初子の死で嘆いていましたが、それもつかの間であります。二百万人近い奴隷だったイスラエルの人が、一挙にエジプトから出ていくということは、エジプト王国がすぐにでも崩壊してしまうほどの奴隷の労働力を大きく失うことにパロは気づいたのです。そこでパロは、軍隊を引き連れてモーセ達を追跡し、紅海のほとりまで追い詰めたのです。

昨今もアメリカやヨーロッパを中心として、移民による労動力のことが言われていますけれども、世界中の移民の労働人口を集めると何百万人にもなると思われます。歴史的に見ても、移民がなければ世界の経済は、成り立たなかったわけです。

それに近いことが、一気にエジプトで起きたということですから、大変なことが起きているということです。国が崩壊してしまう。

現実的にこの日本でも労働力が足りない、ということが現実に起きています。聖書の話は、昔の話だと思ってはならないと思います。今も起きている、ということに目覚めなければなりません。

モーセとイスラエルには、前には紅海、後ろにはエジプトの軍隊が迫ってきています。

絶体絶命の危機に陥っていた。私たちは、こういう過去の歴史を聖書の中に見るわけですが、誰でも出来事を後になって聞けば、簡単に答えを出すことができます。しかしその時、現場に立っているモーセには、簡単なことではありません。一時の猶予もなく、すぐに民を救う確かな方策を打ち出さなければならない。そうでないと、モーセは民を滅ぼすために、愚かなことを演じて民を惑わしたと言われてしまう。イスラエル人から非難が集まるでしょう。歴史上、最も愚かな人になってしまいます。

モーセには、イスラエル人がエジプトを出たら、パロの性質からしても、追跡を受けてこのような破目になることも想定できたでしょう。しかしモーセには、そのための備えが何もなく、ただ神のみことばに信頼して従っただけでした。モーセは恐れていた以上のことが起きていたことに気付いたわけです。

出エジプト記の14章13~18節を読んでみましょう。

出 14:13 それでモーセは民に言った。「恐れてはいけない。しっかり立って、きょう、あなたがたのために行われる主の救いを見なさい。あなたがたは、きょう見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。

14:14 主があなたがたのために戦われる。あなたがたは黙っていなければならない。」

14:15 主はモーセに仰せられた。「なぜあなたはわたしに向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。

14:16 あなたは、あなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中のかわいた地を進み行くようにせよ。

14:17 見よ。わたしはエジプト人の心をかたくなにする。彼らがそのあとから入って来ると、わたしはパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して、わたしの栄光を現そう。

14:18 パロとその戦車とその騎兵を通して、わたしが栄光を現すとき、エジプトはわたしが主であることを知るのだ。」

「あなた方は黙っていなければならない」と書いてあります。こういう時にワアワア騒いで、どうしたらいいかと言い始めるわけです。エリコの戦いの時も、黙っていなければならなかったわけですね。戦いの時には、ワアワア騒ぎやすいのですが、だいたい騒いでいる時は不信仰なつぶやきが多い。黙って、神様に信頼して歩むということは、なかなかできるものではありません。

神様はモーセにすら、「なぜ、あなたはわたしに向かって叫ぶのか、叫ぶ時ではないでしょ」と言っています。

神様のみことばを聞いていない、信じていないイスラエル人は、パロの軍隊が迫ってくるのを見ると、慌てて、恐れて、主に向かって叫んで、モーセに向かって叫んで、「何でこんなことになっちゃうのか」と非難してしまいます。

神の民であると言っても、神のみことばを聞いているとは限りません。信じていない人は、苦難が迫ってくるのを見ると非難することしかしません。忍耐の信仰の末に、神の栄光を見ることを信じていないからです。

不信仰な者の、モーセに対するののしりは次のようなものでした。

出 14:11 そしてモーセに言った。「エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れて来て、この荒野で、死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、いったい何ということを私たちにしてくれたのです。

14:12 私たちがエジプトであなたに言ったことは、こうではありませんでしたか。『私たちのことはかまわないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。』事実、エジプトに仕えるほうがこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。」

こういう時に、本当に神のみことばを信じていないと、モーセの責任問題にしてしまうのです。全部自分を被害者にしてしまいます。

モーセの指導力を殺してしまったり、エジプトに帰ると言い出したり、敵の手に陥って完全に敗北し、不信仰の故に消滅してしまう危険があります。確かにエジプトを出たイスラエル人の一世は、40年余りの間にシナイの荒野で消滅してしまいました。

モーセは、イスラエル民族が紅海で消滅してしまうという瀬戸際に立って、民が騒ぎたち、後ろに引き返すこともできないし、前に進むこともできないときに、どうしたでしょうか。それは、神のみことばに従い、紅海の海の底に神が造られたかわいた道を渡って行った、と書いてあります。

モーセもイスラエル人も、実は行き詰っていなかったのです。見たところ、挟み撃ちにあって行き詰ったかのように見えるけれども、本当は行き詰っていない。まだ、道が見えていなかっただけであります。神の救いの道が、見えていなかっただけです。

信仰で、紅海の水の中に踏み出すと、その道が現れてきました。

出エジプト記14:22には、「そこで、イスラエル人は海の真ん中のかわいた地を、進んで行った。」と書かれています。私たちは、そこをよく読む必要があります。

ヘブルの11:29には、「信仰によって、彼らは、かわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。」と書かれています。

ヨシュアの場合も、ヨシュア記3:17に、「主の契約の箱をかつぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中のかわいた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は、かわいた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。」と書いてあります。

何度も何度も繰り返されていることは、お気づきの通りでしょう。「かわいた陸地」、「かわいた地」を歩いて行った、と書いてあります。何気なく読んでしまいましが、ここは何気なく読んではいけないところですね。

海も川もせき止められて水がなくなっても、海の底や川の底は深い泥がたまっていて、人が歩ける状態ではありません。ヘドロが溜まっていて、人間は沈んでしまいます。そこを、「かわいた地」として渡ることは、何重にも神様の奇跡が行われていることであります。神の民のことをおもんばかった、神の奇跡が行われています。

箴言3章6節に、「 あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。」とあります。

「道をまっすぐにされる」とは、迷わないように、歩きやすいようにしてくださることです。私たちがこの話をしている時に、「それは昔の話でヨルダン川や紅海の話だ」と思うかもしれません。しかし実際に、私たちの生活を考えてみてください。 世界中が、泥沼の中を進んでいるようであります。なぜ私たちが住んでいる所だけが、平安に過ごすことができているんでしょうか。

まさに、私たちは神様の奇跡の中を歩んでいる、と言わざるを得ません。人が歩けるような世界の状態ではないからです。そこにみんな足を突っ込んで、右にも左にも行けないような状態になって、自分の道が分からなくなってしまっている。

そういう世界の状態の中で私たちは、日ごとに平安を持って、支えられて、道をまっすぐにされている。そういう生活を営ませていただいていることに、気づかなければなりません。これはモーセやヨシュアの時代だけではなくて、私たちの時代も紅海の海の底を歩いているような時代と同じであります。底がかわいた地として、歩めるようにさせていただいているその恵みを、忘れてはならないと思います。

イザヤ書の35章8~10節をお読みいたしましょう。

イザヤ 35:8 そこに大路があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは、贖われた者たちのもの。旅人も愚か者も、これに迷い込むことはない。

35:9 そこには獅子もおらず、猛獣もそこに上って来ず、そこで出会うこともない。ただ、贖われた者たちがそこを歩む。

35:10 主に贖われた者たちは帰って来る。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついて来、悲しみと嘆きとは逃げ去る。

神様が設けられた道ですね。そこはハイウェイです。聖なる道であり、贖(あがな)われた者たちだけが通れる道です。

このイザヤの預言について、ルカ3章4~5節で、引用されています。

ルカ3:4 そのことは預言者イザヤのことばの書に書いてあるとおりである。「荒野で叫ぶ者の声がする。『主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。

3:5 すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がった所はまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。

まさに私たちが歩んでいるこの道は、海の底のような、人が歩けるような状態ではない、そういう道を日ごとに歩まなければならないような状況です。みなさんがニュースをご覧になれば分かる通りであります。人が歩けるような状況ではないんです。

何が起きてもおかしくないような世界の状況の中で、私たちが真っすぐに歩けるということは、異常なことだということを覚えなければなりません。

イエス様は、「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。」(ヨハネ14:6)と言われました。主は、信仰で歩む者の道が困難であっても、それを乗り越えられるように、平らにして、かわいた歩きやすい道にしてくださっているわけです。ですから、私たちは主の道を安心して歩くことができます。

しかし、自分の知恵と力に頼る者の道は、危険です。箴言14章12節にこうあります。「人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。」

そういう危険な道がたくさんあることを私たちはよく知って、神様の道を歩ませていただきたいと思います。

この時モーセは、神のみことばに従いました。

先程読みましたが、出エジプト記の14章15節に、「主はモーセに仰せられた。『なぜあなたはわたしに向かって叫ぶのか。』」とあります。

明らかに、モーセの前には紅海の海、後ろには、パロの軍隊が迫っていました。

こういう状態で、イスラエルの民は一致団結するどころか、モーセを罵り、なじり、今にも襲いかかろうとしていました。

こういう時に、モーセに主を呼ぶだけの信仰があったことは、素晴らしい。しかし、主はモーセに「もっとやるべきことがあるでしょう。」と言っておられます。主はモーセに、祈っているだけではなく、叫んでいるだけではなく、自分の信仰を活用してなすべきことを教えています。

それは、イスラエル人は紅海に向かって前進することでした。

モーセ自身がすることは何か。杖を取って、手を海の上にさしのべて、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた道を進んでいくようにすることです。それをするのがモーセの役割であります。

信仰は叫んでいるだけではなくて、実際に行うことによって完結するのです。神のみわざを見ることになるのです。

いつもお話している通りですけれども、激しく熱心に祈るだけではなくて、あなたの手に今やるべきことがあるではありませんか。それを行うことも祈りであります。

それを忘れて、助けを求めて祈り叫んでいるだけでは、紅海の水は分かれません。

信仰は、実際に行うことによって完結します。神のみわざを見るようになります。

こうして、信仰を活用すると、神もみわざを行ってくださいます。

ヤコブの手紙4章8節で、「神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます。」と言っています。

信仰を行いなさい、そうすれば神もみわざを行ってくださる。

神の御使いが、イスラエルの陣営の前におられたのですが、モーセが手を海の上にさしのべると、後ろに移ってパロの軍隊から守ってくださるようになりました。信仰によって進み始めなければ、このことは起きないんです。

このことは、神の臨在を表わす雲の柱が後ろに移り、イスラエルとパロの軍隊の間に移られたことで、神様がお守りくださっていることが、誰の目にもわかります。

神様がともにいてくださることが、誰の目にも分かる。エジプトのパロの目にも分かるようになります。

主は、イスラエルが主を信じて従っている間は、昼は民が見えるように雲の柱によってご自身の臨在を現わされました。

夜は、雲の柱では見えなくなるので、火の柱で主のご臨在を現わされました。

今は、主はご自身の内住をもって、みことばと聖霊を信じることによって、平安の柱を与えます。神様の愛の柱も与えてくださいます。

しかし、イスラエルがカデシュで不信仰になってからは、雲の柱も火の柱も現れなくなっています。私たちは、イスラエルの民の旅を見ていると、いつのまにか雲の柱、火の柱が消えているのを気付かないまま読んでしまっているかもしれませんが、不信仰になってからは、まったく違っていることに気付かなければなりません。

不信仰と自分の知恵に従うことによって、キリストの平安も、アガペも、主の臨在も失われてしまいます。もともと、そういうものを持っていないと、なくなっても失われたことにも気づかないことがありますけれども。

ですから私たちは、祈っているだけではなくて、信仰を働かせることによって神は確かにみわざを行っていてくださいますから、その変化を見逃さないようにしましょう。

そうすることによって、至るところで主を見つけることができます。至るところに雲の柱、火の柱、平安の柱、アガペの柱を見出すことができます。

何度も言うようですけれども、カルメル山でエリヤが祈った時、地中海のかなたに小さな手ほどの雲を見つけました。その雲を、私たちはどこに見つけることができますか。

私の雲の柱は、どこで動いているでしょうか。いつも見つめている人は、主の小さな動きをすぐに見つけられます。

敵対者のパロの軍隊は勢いよく迫ってきていましたが、真っ暗な雲に包まれて悪戦苦闘していることが分かります。

しかし、イスラエルの人の足元を見ると、海の底がどんどん乾いて歩きやすくなっているのが分かります。主のみわざが分かるわけですね。

こういう経験を私たちもしているわけです。1メートル、2メートル先を見るとそこは泥沼なのに、自分の足が一歩進むとそこは堅いコンクリートのハイウェイに変わっていく。歩き易くなっていく。世の中真っ暗闇なのに、自分のこころに明るい光を経験する。

私たちは、毎日の生活の中で、主のみわざをたくさん見落としていないでしょうか。

こうして、主のみわざが分かってくると、モーセを非難していたイスラエル人たちも黙って、主に従って、どんどん渡って行ったわけです。

ですから、自分の身近なところで、神のみわざを発見することは、信仰にとって極めて重要です。世界のどこかでリバイバルが起きている、という話を聞くだけでなく、自分の足元がどんどん変わっていく、渇いていく、その姿を見ることが必要です。

自分で直接神のみわざを体験していないから、批判したり、不信仰な不満や罵りが出てくるのです。

ですから、いつもお話ししていますが、信仰は、聖書のことばや知識を知っているだけでは十分ではありません。自分でみことばを信じて従って、自分で神を体験することが、必ず必要です。自分の足元が照らされていることを、経験する必要があります。

通常、私たちは、海は歩いて渡れないと思っています。しかし、乾いた紅海の道を渡ったイスラエル人は、必ずこう言うでしょう。「あなたが渡れないのは、あなたが神様を信じていないからだ。私は信じて渡ったんだ。」と。

本当にみことばを信じて渡ったことのある人は、必ずこう言うはずであります。信じていない人は、決して信仰の行動はしません。

マタイ7章24節を見てみましょう。

マタイ 7:24 だから、わたしのこれらのことばを聞いてそれを行う者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。

「わたしのことばを聞いて行う人は、賢い人だ。」と言っています。

自分の知恵による思い込み、この世的な計算、判断が、みことばを知っていても、信仰を働かせなくしてしまっているんです。神のみわざを妨げてしまうんです。

お金がないと生きていけないとか、幸せになれないとか、有名大学に行かないと良い会社に就職できない、と思い込んでいるんです。

そういう考えや思い込みが、自分を行き詰らせているんです。そういう考えが、自分の人生の判断基準になってしまっているからですね。そういうことのゆえに、泥沼に落ちている人が少なくありません。

モーセは、エジプトを捨てた時、そういう考えを完全に捨てました。モーセは、神のみことばに従って、昨日までは羊飼いの杖だった杖を、神の杖として紅海の上に差し出したのです。これはバカバカしい話だと思いませんか。ミデヤンの荒野で拾った杖を、神の杖として紅海の上に差し出した。この杖に、どんな神通力が保証されているんでしょうか。

私たちは、才能があるから用いられるのではなくて、無に等しいミデヤンで拾われた杖であるかもしれませんけれども、そういう者でも主のみことばを信じて行なっていると、主が用いてくださる。私たちはもっと、みことばに従って行うことが必要ではないでしょうか。そうして神を体験すべきです。

どんなに才能があっても、ダビデのお兄さんたちのように勇ましい姿をしていても、実際には何の役にも立ちません。主が用いないからですね。

主は、人が誇るので、人の知恵や才能や力を用いません。しかし、自らをむなしくし、神のみことばを信じて従うならば、主は、羊飼いの杖とモーセの手を用いて、紅海の底に乾いた一本の道を作ってくださったのです。

行き詰った困難を乗り越える方法は、ただ一つしかありません。それは、神のみことばと聖霊の光を、信じて従うことです。しかも、少しも疑いを持たず、信じて行うことです。これは、繰り返し繰り返しイエス様が仰っていることですね。そうすれば困難の中にも、必ず、一本の道が備えられます。

しかしここに、一つの警告がなされていました。

ヘブルの11章29節の後半にこうあります。

「エジプト人は、同じようにしようとしましたが、のみこまれてしまいました。」

ちょっと、出エジプト記のその時の様子を読んでみたいと思います。

出14:23 エジプト人は追いかけて来て、パロの馬も戦車も騎兵も、みな彼らのあとから海の中に入って行った。

14:24 朝の見張りのころ、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見おろし、エジプトの陣営をかき乱された。

14:25 その戦車の車輪をはずして、進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。「イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのために、エジプトと戦っておられるのだから。」

14:26 このとき主はモーセに仰せられた。「あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人と、その戦車、その騎兵の上に返るようにせよ。」

14:27 モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に、海がもとの状態に戻った。エジプト人は水が迫って来るので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。

14:28 水はもとに戻り、あとを追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵をおおった。残された者はひとりもいなかった。

14:29 イスラエル人は海の真ん中のかわいた地を歩き、水は彼らのために、右と左で壁となったのである。

14:30 こうして、主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。

14:31 イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。

ここでの警告は、「エジプト人は同じようにしようとしたが、のみこまれてしまった」であります。

この「同じようにしようとしたが」の箇所に注目したい。それは、形だけ同じように真似をしても、結果は同じにならない、ということです。エジプト軍は滅んだわけです。

人が学んだり訓練を受けたりする時は、お手本を真似ることから始めるかもしれませんが、そういう時でも、形だけ真似ていたら、真理は会得出来ません。霊的真理を求める強い探求心が必要です。

説教をそのまま真似しても、祈りの言葉やスタイルを真似しても、働きや儀式や行事を真似しても、人の集め方を真似しても、ダメなんです。私に人の集め方を教えてくれる人さえいます。この世は、あの手この手を使って、業績を上げる方法を駆使しています。それを真似する人もたくさんいます。外国で流行っている音楽を、すぐに教会に取り入れる人もいます。それらが全部いけないわけではないでしょうけれども、形だけ真似していると、賑やかそうでも誰も救われていない、きよめられてもいない、そして滅びてしまうことになりかねません。

いまだに、洗礼を受けているだけで救われている、と思い込んでいる人もいるし、教会に行っているだけで、たましいの内にキリスト経験がないのに、天国に行けると思っている人が少なくありません。

ある人から電話がかかってきてこう言われました。

「地の塩の『救われる為の実際方法』という本を読んだのですが、この本によって、私はまだ救われてはいない、ということが分かりました。今までモヤモヤしていたことがすっきりして、キリストをはっきりと受け入れることができました。」と言われました。

この方だけではありません。ある教会の先生が言われました。

「うちの教会員には、まだ救いがはっきりしていない人がいるのではないかと思い、『救われるための実際方法』を全員に読ませます。」と言われました。

これは、霊的に危機感を覚えておられる真剣な方々のお話であります。何でもいいから、教会に行って洗礼を受ければいい、という人の話ではありません。

しかし、大方の教会員は、人の真似をしているだけではないでしょうか。自分ではっきりと正確に、キリストの真理をつかんでいるでしょうか。そういう経験をしているでしょうか。そうであってくれることを期待します。

最初は、多少は人の真似をすることから始めたとしても、いつまでも真似をしていてはいけません。なぜでしょうか。

それは、真似は、本当にキリストの真理を体験した信仰ではないからです。

外側は、信仰の行いのように見えても、心の内側は、ただの知識や見栄や高慢からやっていることが少なくありません。

第二列王記4章29~35節で、預言者エリシャのしもべ、ゲハジが、シュネムの女の子どもが死んだ時、エリシャより先に遣わされて、エリシャがいつもするように、腰に帯をひきしめて、手にエリシャの杖を持っていき、その杖を子どもの顔の上に置きましたけれど、何の応答もありませんでした。先生のエリシャがやった通りのことをやったのですが、同じ杖も使ったんですけれども、効果がありませんでした。しかし、エリシャが主に祈り、その子の上に身を伏せて、自分の口をその子どもの口の上に、自分の目をその子どもの目の上に、自分の両手をその子どもの両手に重ねて、子どもの上に身をかがめると、子どものからだが温かくなってきた、とあります。

それで終わりではありません。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩きまわり、何をしていたのでしょうか。また、寝台の上に上がり、子どもの上に身をかがめると、子どもは七回くしゃみをして、目を開いた、というのです。

ゲハジとエリシャはほぼ同じことをしているのに、ゲハジにはなぜできなかったのでしょうか。

ゲハジは命じられたことを形通り、忠実に行いました。しかし、エリシャは心の内に宿している神様によって行ったからです。

聖書のメッセージを聞く時も、説教者の話を知識として聞くのと、心の内に主イエス様を持って聞くのとでは、まったく霊的経験が違ってきます。

毎週同じような話を聞いていても、各々の信仰経験が異なってくるのは、そこに違いがあるからです。みなさんが、そのことを経験しておられる通りであります。

マルコの9章16~18節で、病気の息子の親が、息子を主イエス様の弟子たちのところに連れてきて、霊を追い出してもらおうと頼みましたが、できませんでした。

これに対して、主イエス様は、マルコの9章29節でこう言われました。

「この種のものは、祈りによらなければ、何によっても追い出せるものではありません。」

ここを見ると、祈りによらなければ何もできないんだ、と思う人がありますけれども、イエス様がここで「祈りによらなければ」と仰ったのは、聖霊を祈り求めることであります。弟子たちは十日間の祈りの後、聖霊のバプテスマを受けた時に、汚れた霊を追い出せるようになっていきました。

使徒の働き5章では、アナニヤとサッピラの夫婦が、バルナバのささげものを真似して聖霊を欺き、滅んでいます。

使徒の働き8章18~23節では、魔術師シモンが、聖霊をお金で買おうとしてペテロに叱られています。

使徒の働き19章13~16節では、ユダヤの祭司長スケワの七人の息子たちが、悪霊に主イエスの名を使って、悪霊に打ち負かされてしまっています。

これらはみな真似事をしていますね。訓練のためのものもあれば、悪意のあるものもあります。しかし、どれも主の栄光を現わしていません。悪意のある者はわざわいを受けております。このような、真実の信仰のない真似事は、滅びます。

ですから、私たちは、真似のない自分の信仰を行う必要があるわけです。

モーセたちは神のみことばに従いました。エジプトの人たちは、神に逆らって、イスラエル人と同じことをして滅んでしまったのです。同じことをしても、その人の内側が全然違っています。外側の真面目さや熱心さで、神をごまかすことはできません。日頃の日常生活で、主に忠実であることを証ししていくことが大切です。日曜日だけ一生懸命に教会の働きをしても、神様を欺くことになるだけであります。信仰の真似は、わざわいとなります。神様に対して、心から真実で、忠実な信仰の態度でなければ、神様を喜ばすことはできません。

こうして、モーセは、最初の最大の危機を、信仰によって乗り越えました。モーセはこの最初の経験によって、非常に大切なことを学んだのです。信仰によって乗り越えられない困難はないことを悟りました。モーセは、その後の四十年間のシナイの荒野の旅の困難な生涯を乗り切って、主の栄光を現わし続けたのです。

しかし、この奇跡の勝利を目撃し、自ら救われた経験をしていても、自分自身の個人の信仰を働かせていないイスラエル人は、ヨシュアとカレブ以外全員、カデシュ・バルネアでネフィリムの巨人を恐れて不信仰になり、神が与えて下さった天からのマナに飽きて、肉が食べたいと不満を言い、水がない、足が痛いと、ことごとくモーセにつぶやきました。

その結果、エジプトを出たイスラエル人は、モーセとヨシュアとカレブ以外は、全員荒野で滅んだのです。神の約束の地に入ったのは、シナイの荒野で生まれたイスラエル二世たちでありました。

仲間で行動していても、一人ひとり、自分自身で信仰を活用していない人は、滅びる危険があります。みんなと一緒に行動しているからと、安心している人は少なくないでしょうけれども、信仰はそういうものではありません。

モーセは出エジプトにおいて、三つの信仰によって三つの大きな危機を乗り越えました。それをまとめて、今日は閉じたいと思います。

第一は、小羊の血によって、初子を滅ぼす過越の危機から救われました。小羊の血潮を、私たちも必要としています。

第二は、勇気と忍耐によって、エジプトを脱出しました。未練を捨てています。

第三は、みことばに従う信仰によって、紅海と、パロの軍隊の挟み撃ちの危機を乗り越えました。

これらを見ても分かるように、モーセが出エジプトをする時に、次々と隙間なく危機が襲ってきていることが分かります。幾重にも危機が襲っていますね。

真実な信仰は、いつの時代にも実際に役立ちます。神の栄光を現わします。ですから私たちは、エジプト人がしたような真似事や人の知恵による行動をやめましょう。それは滅びてしまいます。あの人がこうやってうまくいったから自分もやるという、人の真似事をやめましょう。大半のイスラエル人のように、自分では信仰を働かせずに、不満だけ言う人も滅んでしまいます。

しかし、真実な信仰の活用は、どんな危機の時にも働いて神の栄光を現わします。

そのことをまず、私たちは、毎日の日ごとの生活の中で経験させていただいて、雲の柱、火の柱、神の臨在の光を体験させていただきたい。

自分の日ごとの生活の中で、足元が神の道に変わっていく体験をさせていただいて、その証しを私たちがするならば、多くの人達の恵みに変えられていくと思います。

お祈り

「信仰によって、彼らはかわいた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。」

恵みの深い天のお父様、私たちも毎日が泥沼のような、そういう世界の中で生きているような者であります。ですから、あなたの奇跡とかわいた道がなければ歩むことができません。

しかし信仰を持って進む者には、あなたはすべての人の歩む道を、かわいた歩き安い道に変えてくださいますことを感謝いたします。

このことを経験しつつ証しさせてください。そうでなければ滅んでしまう人がたくさんいます。私たちの周りにも、そういうことがたくさん見られますので、決して生易しい時代を過ごしているわけではありません。

聖書に記されていることの真意を、私たちはよく理解して、受け止めて、信仰を使わせてくださいますようにお願いいたします。

尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

音声と文書:信仰の列伝(全51回)へブル人への手紙11章 目次

<今週の活用聖句>

ヤコブの手紙1章22節

「また、みことばを実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけの者であってはいけません。」

地の塩港南キリスト教会

横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421