音声+文書:信仰の列伝(30) 七日間回る へブル人への手紙11章30節

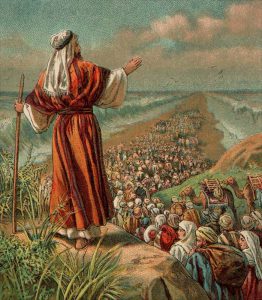

アメリカのthe Providence Lithograph Companyによって1901年に出版されたBible cardのイラスト「The Fall of Jericho(エリコの陥落)」 (Wikimedia Commonsより)

2017年3月5日 (日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章30節

11:30 信仰によって、人々が七日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁はくずれ落ちました。

はじめのお祈り

恵みの深い天のお父様、3月に入りまして、第一の聖日を、主を礼拝して始め、この一週間の戦いにも、あなたの導きが与えられますことを、助けが与えられますことを感謝いたします。

私たちの日ごとの生活を助けて下さり、また、入院されている方や、ホームで生活されている方、お一人お一人に、あなたの助けが今日も与えられますように。

聖霊の助けが与えられますように。このみことばを祝し、導いてください。

尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。

今日は、信仰の列伝の30回目、「七日間回る」という題を付けました。

ヘブル人の記者は、イスラエルのエジプト脱出から四十年以上のシナイの荒野の放浪の旅を省略しております。ヨルダン川を渡ることも省略して、すぐに、エリコの城壁のことに向かっています。

なぜ、こうしたんでしょうか。

このヘブル人への手紙の記者は、すぐに神の栄光を現わすことを、証ししたかったからです。一刻も早く神様の栄光を現わしたい、という思いに満ちていたことが分かります。

私もいろいろなお話をしますけれども、いつも主の栄光を現わしたい、そう思っています。そのためには、人間の徹底した無力さと、神の全能の偉大さを示す以外に方法がありません。

エリコの戦いはご存じのように、通常、戦いとは呼ばない奇妙な戦いです。

私たちが信じている全能の神様の戦いは、毎回、大変異なっています。

聖書に記されているいろいろな戦いがありますけれども、同じ戦いは一回もありません。前はこういう方法だったからと、前のことを真似しても意味はないですね。同じ勝利を期待してはなりません。しかしその中に流れている信仰のルールは同じです。

このことを見抜かなければなりません。見逃してはなりません。方法や、やり方は毎回違いますけれども、そのルールは同じであります。

エリコの戦いは、イスラエルの民がヨルダン川を渡って、神の約束の地に入ってからの最初の戦いです。学校を卒業して、一般社会に出た時のことを思い出しますが、一番最初の仕事に着いた時、緊張するでしょう。ヨシュアとイスラエル人も同じです。

最初の戦い、この戦いは通常の戦いではありません。イスラエル人が神の民として、主が約束された地を実際に、神様と共に占領していく戦いです。

この神と共に戦う戦いは、勝利がすでに確定されている戦いです。ですから、目の前ではどんなに困難に見える戦いであっても、必ず勝利の道が用意されているはずです。それを見つけるのが、信仰者の仕事であります。

私たちも様々な課題を、今週も乗り越えていかなければなりません。しかし、それは必ず勝利が約束されている問題でありますから、それを乗り越えていく道を探さなければなりません。

その勝因はどこにあったのか。ヘブルの11章30節では、エリコの城壁の周囲を七日間回ったことだけを記していますが、勝因はそれだけではありません。

偉大な勝利、というのは、一つの幸運な事件によって起こるのではありません。神様が示された、用意周到な準備の後に起こるんです。人間は何もしないかのようですけれども、神様は用意周到な準備をしておられるわけです。

ヨシュア記の5章1節をお読みしたいと思います。

ヨシュア5:1 ヨルダン川のこちら側、西のほうにいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、【主】がイスラエル人の前でヨルダン川の水をからし、ついに彼らが渡って来たことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちに、もはや勇気がなくなってしまった。

エモリ人の王たち、カナン人の王たち、というのは、当時、パレスチナ地方を支配していたカナン七族と言われていた各地域の豪族の支配者たちをさしています。

イスラエル人がヨルダン川の水を涸らして、カナンの地に入ってきたニュースは、たちまち彼らに知れ渡りました。なぜなら、その渡り方は通常じゃなかったからですね。

神様以外にはできない渡り方です。ですからそのニュースはすぐに伝わりました。

イスラエル人の侵入は、神様が働いていて、カナン人を滅ぼして征服してしまう、そのことを恐れて、心がしなえ、勇気を失っていた、と書いてあります。

普通の人なら、敵が恐れをなし、勇気も失って、戦う気力を失っていたら、この時とばかりに「一気に攻めてしまおう」と言うに違いありません。

しかし、神様のご命令はそうではありませんでした。

ヨシュア記の5章2節を読んでみましょう。

ヨシ 5:2 そのとき、【主】はヨシュアに仰せられた。「火打石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。」

すぐに戦うわけではありません。敵を目の前にして、割礼を施して、体に傷をつけることは、戦力を落とすことになります。敵に攻撃のチャンスを与えることになります。

なぜ主は、こんな危険なことをされたのでしょうか。すぐに攻め込むことを命令しないで、割礼を施すことを命令しました。

それは、主は、シナイで生まれたイスラエル人の二世を、はっきりと神の民としての契約を結ぶことなしに、神の約束の地に住むことをお許しにならなかったのです。そのために主は、すべての戦いの前に、神の民のしるしとして割礼を受けさせたのです。

敗北するのは、敵が強い時ばかりではありません。自分の側に罪や不信仰がある時は、敗北します。敵が強い武器を持っているから敗北するだけではありません。

これから困難にとりかかろうとする時、自分の内に、あるいは仲間の内に、不信仰な者、神に反逆する者がいるなら、そうした者たちの不信仰によって、どんなに良いチャンスがあっても、敗北してしまう。こちらが滅ぼされてしまいます。

不信仰な者が一人でもいると、その人が罪を犯していると、主は共に働いてくださいません。戦ってくださいませんから、敗北してしまいます。

ヨシュアの時代に、この危惧は実現してしまいました。肉の欲に支配されていたアカンが、神様のご命令にそむいて、敵のものを盗んでしまいました。その結果、エリコよりずっと小さい町、アイに敗北してしまいました。

もしクリスチャンが、自分中心をやめて、へりくだって主に忠実になり、パウロがガラテヤで言ったように、愛によって働く信仰を働かせるようになったら、それだけで神の栄光を現わすようになります。そのことを、まず私たちから始めさせていただきましょう。自分中心の肉の欲がある間は、主は共に働いてくださいません。

主は、このようになることを避けるために、ヨシュアとイスラエルの民に割礼を施すことを命じたのです。

しかし、割礼の儀式だけでは、イスラエルの民の信仰を確立できませんでした。本当に必要なのは割礼の儀式ではありません。

五つほど聖書のことばを読んでみたいと思います。

⓵、申命記10章16節

「あなたがたは、心の包皮を切り捨てなさい。もううなじのこわい者であってはならない。」

旧約聖書ですが、割礼の儀式だけ行っていればいいとは言っていません。心の頑な者であってはならないと言っています。

②、エレミヤ4章4節

「ユダの人とエルサレムの住民よ。【主】のために割礼を受け、心の包皮を取り除け。さもないと、あなたがたの悪い行いのため、わたしの憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。」

③、新約聖書のローマ2章29節も読んでみたいと思います。

「かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による、心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです。」

旧約聖書も新約聖書も取り扱っているのは、心の問題です。御霊による心の割礼こそが、本当の割礼だと言っています。

④、ピリピ3章3節

「神の御霊によって礼拝をし、キリスト・イエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちのほうこそ、割礼の者なのです。」

⑤、最後にもう一つ、コロサイ2章11節

「キリストにあって、あなたがたは人の手によらない割礼を受けました。肉のからだを脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。」

「肉のからだを脱ぎ捨て」というのは、肉体のことではありません。肉の性質のことですね。

「心の割礼」「キリストの割礼」とは、明らかに自分中心の自我に死ぬ、「きよめの恵み」を指しています。ガラテヤ2章20節の経験のことであります。旧約であっても新約であっても、「きよめの恵み」無くして、祝福も恵みも与えられません。

私が信仰生活を営もうとする時に第一にすることは、自分の内に肉の性質、自分中心の性質が残っていないか、不信仰な者がいないか、あれば取り除かなければなりません。それを持ったままでいくら熱心に働いても、神様は働いてくださいません。栄光を現わしてくださいません。

どんなに小さな肉の欲でも、不信仰な一人の人間でも。神の民全体に敗北をもたらせてしまう。ですから、私たち一人ひとりの信仰は、非常に重大な責任を持っていることが分かります。小さな不信仰も常に敗北の原因になる。課題が、アイのような小さな町であっても侮ることはできません。

私たちは課題が小さいと、こんなものだと言って、自分の小手先で出来てしまいそうな気がしますけれども、そうではない。大きな課題だけ必死になって祈って、小さなことは自分の知恵と力でやってしまい易い。それが敗北の原因ですね。

私が敗北するのは、相手や課題が非常に困難だからではありません。私が不信仰だからです。

ヨシュアが勝利を得た第一の条件は、神の民の罪を取り除いたことです。

ヨシュア記5章6節~9節を読んでみましょう。

ヨシュア 5:6 イスラエル人は、四十年間、荒野を旅していて、エジプトから出て来た民、すなわち戦士たちは、ことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは【主】の御声に聞き従わなかったので、【主】が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を、【主】は彼らには見せないと誓われたのであった。

5:7 主は彼らに代わって、その息子たちを起こされた。ヨシュアは、彼らが無割礼の者で、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。

5:8 民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が直るまで、宿営の自分たちのところにとどまった。

5:9 すると、【主】はヨシュアに仰せられた。「きょう、わたしはエジプトのそしりを、あなたがたから取り除いた。」それで、その所の名は、ギルガルと呼ばれた。今日もそうである。

これによって、カナン攻略に進むことが許されました。主はわざわざ、敵を目前にして、敵が見ている前で、イスラエル人のからだに傷をつけさせる割礼を施してまでも、罪を取り除き、神の民の信仰を確立させたかったのです。そうでないとイスラエルの民に勝利がなかったからです。

第二の勝利の条件は、ヨシュア記5章10節~11節です。

ヨシュア 5:10 イスラエル人が、ギルガルに宿営しているとき、その月の十四日の夕方、エリコの草原で彼らは過越のいけにえをささげた。

5:11 過越のいけにえをささげた翌日、彼らはその地の産物、「種を入れないパン」と、炒り麦を食べた。その日のうちであった。

「過越のいけにえをささげた翌日、彼らはその地の産物、『種を入れないパン』と、炒り麦を食べた。その日のうちであった。」と書いてあります。

割礼の次にしたことは何か。小羊のあがないの血による礼拝であります。これはとても大事なことですね。戦いの前に、神様がいかにイスラエル人の信仰を整えているかが分かります。

新約の私たちの礼拝は、イエス・キリストの十字架の血によるだけではなくて、私たちはキリストの復活のいのちを心に満たしている礼拝ですから、いつも感謝に満ち溢れています。

この過越のいけにえをささげる礼拝は、単なる礼拝ではなくて、出エジプトの目的地、神の約束の地に到達したことを感謝する礼拝であります。

これを私たちの経験で言うならば、最初は主イエス・キリストの血を信じて新生経験をした時の礼拝から始まって、ついに自分中心の罪の性質がきよめられて、キリストの全き平安と全き愛に満たされて、主を礼拝する礼拝に到達しております。これは、「カナンの地に到達した」ということです。きよめられている人なら、そういう魂の霊的な経験があるはずです。その時は、感謝と神の光が満ちているでしょう。そういう礼拝をささげているわけであります。

その時、少しでも、自分の知恵や力に頼ると、自分を誇る思いが出てきて、神の愛も、光も、平安も、感謝も、主に満たされていることも失ってしまい、ついには、自分の自我が前面に出てきて、神聖なすがすがしい神の臨在の恵みが失われてしまいます。

この聖なる臨在の確信は、次のエリコの戦いで勝つための不可欠な条件でした。

ですから、割礼を施すこと、過越の小羊の礼拝をささげることは、神様にとって非常に重要なことであります。

今週、私たちが、いろいろな課題に取り組むはずですけれども、その前に私たちは、心に割礼を受けて主を礼拝して、整えられる必要があります。

四十年間、放浪していて、目的をはっきりさせていない、そういう働きには、勝利はあり得ません。

イスラエル人は、ギルガルでエジプトのそしりを完全に取り除き、罪の奴隷の時代から引きずっていたものを、完全に取り除いていただいて、神の民としてきよめられることによって、エリコとの戦いの前に勝利を確立しています。

ですから、小羊の血と、聖霊による神と交わる礼拝は、毎日戦う前に勝利をもたらし、今週私たちが立ち上がって成す働きの前に勝利を与える、最も重要な備えであります。

私たちの心を神のみことばの光で照らして、主を愛する愛で満たして、喜びに溢れさせてくださる、そういう礼拝が私たちの礼拝です。イエス様とお会いする礼拝は、目的がはっきりしています。また、経験もはっきりしています。

主は、ヨシュアとイスラエル人がカナン全土を攻略する戦いを始める前に、この重要なことを経験させてくださいました。ですから、一面を見ると、敵を前にして非常に危険なことをしているように見えますけれど、神の民にとって最も重要なことをさせてくださったわけです。

さて、もう一つの準備があります。それはヨシュア記の5章13節~15節で、ヨシュアが主の軍の将にお会いしたことです。

ヨシュア 5:13 さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見ると、見よ、ひとりの人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、言った。「あなたは、私たちの味方ですか。それとも私たちの敵なのですか。」

5:14 すると彼は言った。「いや、わたしは【主】の軍の将として、今、来たのだ。」そこで、ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。「わが主は、何をそのしもべに告げられるのですか。」

5:15 すると、【主】の軍の将はヨシュアに言った。「あなたの足のはきものを脱げ。あなたの立っている場所は聖なる所である。」そこで、ヨシュアはそのようにした。

この経験は、出エジプト記3章5節のモーセの経験、燃える柴のところで経験したこととよく似ています。出エジプト記3章5節を読んでみましょう。

出3:5 神は仰せられた。「ここに近づいてはいけない。あなたの足のくつを脱げ。あなたの立っている場所は、聖なる地である。」

足の靴を脱ぐことは、全面降伏することを意味しています。神様のしもべになることです。従順に従うことを意味しています。

ヨシュアはかつて、アマレクと戦ったことがあります。勝利を経験したことがあります。その時は、自分の信仰によって戦った、と言うより、モーセの祈りによる勝利でありました。

しかし、今回のエリコの戦いと、その後のカナン人との戦いは、もっと長期間にわたる戦いであり、困難を極めており、しかも自分の信仰で戦わなければなりませんでした。

エリコの町は、そびえたつ城壁に囲まれており、強い兵士がおり、カナン攻略の戦いで最初に最も困難な戦いに直面させられております。ヨシュアとイスラエル人にとって、エリコの城壁を打ち破ることは、ほとんど不可能に思えます。ですから、ヨシュアは、不安と恐れの中にいたんです。

ヨシュア記の5章13節を読んでみましょう。

ヨシュア5:13 さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見ると、見よ、ひとりの人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、言った。「あなたは、私たちの味方ですか。それとも私たちの敵なのですか。」

ヨシュアは城壁のほとりに一人立って、どうしたものか、と考え込んでいたものと思われます。そういう時に、ひとりの人が抜き身の剣を持って、ヨシュアの前に立ちました。このお方は受肉前の、人となられる前のイエス・キリストですけれども、もちろんヨシュアには分かっていません。

新約の私たちには、聖霊の光がありますから分かるわけで、ありがたいことです。

突然目の前に現れたこの人物に、驚きと恐れを感じたヨシュアはすぐに、「あなたはだれですか。」と尋ねないで、「あなたは味方ですか、敵ですか。」と直裁に尋ねています。ですから、相当に慌てていたことが分かりますね。ヨシュアは非常に不安になっております。どうしていいか分からない。

このお方の答えは、味方でもなく敵でもない、「主の軍の将として、今、ここに来たのだ。」と仰いました。このお方が、人となられる前のイエス様であることは、今お話しした通りです。

今の時代においても、目には見えておりませんけれども、私たちが課題に取り組み、どうしたらよいか分からなくなる時、私たちの前に、主はいてくださることを私たちは心にしっかりと、認める必要があります。

主はヨシュアだけではなく、すべての者が直面している困難を知っていてくださいます。その課題に当たる時には必ず現れてくださいます。

幾つか、みことばを読んでみましょう。

第一ペテロ5章7節をお読みしましょう。

Ⅰペテロ5:7 あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです。

私たちは、あたかもイエス様がいないかのように、思い煩って心配事に陥ってしまいます。そうなったら危険ですね。あなたがたの思い煩いを神様にお任せしなさい。神様があなたのことを心配してくださっているからです。心配するのは神様のお仕事です。私がすべきことは、神様にお任せして、信頼して従っていくことです。

もうご存知のみことばですが、詩篇50篇15節も読んでみましょう。

詩50:15 苦難の日にはわたしを呼び求めよ。わたしはあなたを助け出そう。あなたはわたしをあがめよう。

私たちは先週、イエス様を何回呼び求めたでしょうか。呼び求めないと助けてくださいません。主は、「わたしはあなたを助け出そう。」と仰いました。

主は、抜き身の剣を持って戦いを始める態勢で現れておられます。いつでも、間に合う助けをすることができるお方ですね。

パウロは、エペソ6章17節の後半で、「・・・御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。」と教えました。

今は、イエス様はいつも、御霊の剣であるみことばを抜いておられます。いつでもみことばを用いることができる状態で、私の前に現れてくださいます。

ヘブル4章12節を読んでみましょう。神のことばには、剣の鋭さがあります。

ヘブル4:12 神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりごとを判別することができます。

私たちが、心惑っている時、イエス様のみことばを頂くことは大事なことです。その時、私たちはどこに問題があるかが分かります。

主はヨシュアに命じました。

「あなたの足のはきものを脱げ。あなたの立っている場所は聖なる所である。」

モーセも聞きましたが、ヨシュアも、神のしもべとして用いられた人は、みな、このように言われています。

このお方と出会うまでは、ヨシュアはエリコと戦う方策を自分で考え、自分の力で戦おうとして不安になり、恐れていました。

しかし、今や、彼は、戦ってくださるのは神様であって、自分たちは主のご命令に忠実に従うことだけだと、悟りました。その時、恐れと不安がなくなったわけです。

私たちは今週、戦わなければならない課題はいろいろあると思いますけれども、そこで、私たちが気付かされることは何でしょうか。

それは、戦ってくださるのは神様である、ということですね。自分たちは主のご命令に、忠実に従うことだけが必要だということが分かりました。これがヨシュアにとってのきよめであります。困難さも主に任せ、自分の知恵に頼ることをやめ、心を主に明け渡し、主に全く信頼して戦いに挑んだわけです。

ヨシュアは、すでにエリコに偵察員を送り込んで、情報を手に入れておりました。

まず第一に、エリコの町にも、ラハブのように主を畏れている者がいることが分かりました。彼らには、滅びではなくて、救いの約束がなされています。これは非常に重要なことです。

イスラエル民族でなくても、割礼を受けていなくても、カナン人であっても、主を畏れて信じて、主に従っている者には救いが与えられるという、新約と同じ普遍的真理が知らされていたからです。

次に、エリコの町がイスラエルに与えられることを確信するに至りました。

ただそれを、どのようにして実現するのか分からなかった。

エリコの町を攻め取ることができる、神様が与えてくださる。そのことは分かっているけれども、どのように実現するのか、分からない。こういう時に自分の知恵が入りやすい。敗北してしまい易い。これが一つの問題点であります。

第三に、エリコの町の人々が、恐怖で怯えていることが分かりました。

これで勝利の確信が持てたでしょうけれども、いかにして実現するかが分からない。依然としてエリコの巨大な城壁はそびえたっていましたから、「勝利を主が約束してくださっている。」と言っても、ヨシュアの心には平安がない。不安が忍び寄っています。

そこで、ヨシュアとイスラエル人がしたことは何でしょうか。

それは、神が命じられたことを、たとえ、ばかばかしく思えることでも、忠実に実行することでした。

人間の愚かさはここに現れます。そんな簡単なことで救われるはずがない、とか、ばかばかしい事だ、とか言って嘲笑います。そして自分の知恵の判断に従おうとします。

イエス様の弟子のトマスもそうでしたね。イエス様は、「信じない者にならないで、信じる者になりなさい。」(ヨハネ20:27)と仰いました。

自分の知恵の判断をはさまず、疑いを持たず、神のみことばをそのまま信じて実行するのが信仰であります。

そこで第一にしたことは、ばかばかしいと思われる命令ですけれども、ヨシュア記の6章3節です。

ヨシュア6:3 あなたがた戦士はすべて、町のまわりを回れ。町の周囲を一度回り、六日、そのようにせよ。

ヨシュアは民に命じています。ヨシュア記6章10節です。

ヨシュア6:10 ヨシュアは民に命じて言った。「私がときの声をあげよと言って、あなたがたに叫ばせる日まで、あなたがたは叫んではいけない。あなたがたの声を聞かせてはいけない。また口からことばを出してはいけない。」

大変なご命令であります。主のご命令は、六日間、エリコの町を毎日、ひと回りすることであります。しかも、七人の祭司が七つの雄羊の角笛を吹きながら、黙って契約の箱の前を歩むことでした。

簡単なことのようですけれども、これは簡単でないことが分かります。

この雄羊の角笛は、50年ごとに来るヨベルの年などに特別に用いられるものであります。勝利を意味する、解放を意味する、自由を意味する、恵みを意味する、角笛であります。武装している者が歩きますけれども、先頭に立って歩くだけであります。

一番難しい問題点は、イスラエルの民は六日間、一言も声を出してはいけなかったことです。

民数記の26章51節を見ると、イスラエルの民はこの時、60万1730人と記されています。これは成人男子の数ですから、これに女性や子供を加えると、その3倍から4倍がいたことになります。約200万人いたことになります。この全員が回ったかどうかは分かりませんが、相当巨大な大群衆が、角笛だけを鳴らして、民衆が無言で城壁の周りを回られた。

その時のエリコの住民は、どんな気持ちがしたでしょうか。

何にも言わないで、角笛だけが鳴って、ぞろぞろぞろぞろ毎日一回歩く。200万人の大群衆が、一言も無駄話をせず、黙って六日間、エリコの城壁の周りを行進することは、神の奇跡が起きないとできません。大群衆の口を封じることは、人の力で警告してもできません。黙っていなさいよ、口を開いてはいけませんよ、無駄口を言ってはいけませんよ、と、いくら注意しても、できるものではありません。

ある小学校の校長先生が、生徒の保護者たちにお話しした時、集まってきた保護者達は、最初から最後まで私語を続けて、校長談話が聞き取れないほどざわついていたと、その学校の先生が私に話してくれました。

教会で、説教中ざわついた私語があるならば、主の礼拝は行われていません。主を礼拝する霊を持っていないからです。

神の前に全員が沈黙して、神の御声を聞く性質を各々のたましいの内に持っていないと、神の民ではありません。

第一の試みは、イスラエルの大群衆が、一人もしゃべらず黙って行軍できるかどうかです。「こんなことをして勝てるのかしら」という無駄口が出ないかどうかです。まさにエリコの戦いは、イスラエル人一人ひとりの信仰の自覚にかかっていたわけです。これを六日も続けるわけですから、至難の業です。

信仰の戦いは、敵との戦いではなくて、自分との戦いであることが分かります。

主は、いつでも私に、困難の中で最後まで神のみことばに信頼し、信じて忠実に従いきることを求めておられるからです。

おそらく、エリコの住民は、ただ黙って見ていただけではないと思います。六日目頃には、城壁の上から、無言で行進しているイスラエル人を、罵ったり、なじったりしたに違いありません。腰抜けども、とかなんとか、いろんなことを言ったと思います。それでもイスラエル人は、気をゆるめず黙っていました。

どうすればこのようなことができるのでしょうか。

それは信仰者一人ひとりの内に、聖霊の満たしと神様の臨在が、濃密に与えられていること以外にありません。

私たちが聖霊の満たしを受ける時、人間の表現できることばを失ってしまいます。

それで神の前で沈黙してしまうわけです。やがてその沈黙が解かれると、賛美と勝利の証しが溢れてまいります。しかし、不信仰な人や、いつも不満をつぶやいている人には、このような経験はありません。

ついに七日目であります。

七日目は朝早く、夜明け前から歩き始めています。七回回るからですね。七回は、ご存じの通り神の完全数ですから、信仰が主に受け入れられたことを意味します。七回目に祭司が角笛を吹いた時、神の民は、勝利のときの声をあげるように命じられました。

信仰者には沈黙を守る時があります。また、声をあげるときもあります。

沈黙をすべき時に、不信仰なつぶやきを言う人は、声をあげて証しをすべき時に口を開かない人です。これは必ず敗北します。

モーセの時代に、カデシュでイスラエルの民は泣いて不信仰なつぶやきをしました。こういう時は沈黙を守って、まっすぐカナンの地に入るべき時でしたが、不信仰なつぶやきをしました。

カレブとヨシュアだけは堅い信仰の告白をしました。彼らはあげるべき時に声をあげたのです。主はこのことを覚えていてくださって、カレブとヨシュアを約束の地に入れてくださいました。さらに、カレブは果敢な信仰を表しています。

ですから、私たちも周りの人々に惑わされずに、神の前の沈黙と、証しの声をあげましょう。一人で声をあげることも大事ですが、みんなで一致して声をあげることも、証しのためには大切です。

声をあげるとは、騒ぐだけではありません。鮮明な証しの生活をすることです。

クリスチャンが信仰の証しを鮮明にしていけば、必ず勝利を与えられられるようになります。神の栄光を現わすことができる様になります。

普段騒いでいるだけで、肝心な時に声を出さない人は、神の証しをすることはできません。今、日本のあちこちで主を証しするために、立ち上がってくださる方々がおられることは、そのこと自体が、主が働いていてくださっている証拠であります。

ヨシュア記の6章20節で、エリコの城壁を崩したのは、祭司の角笛の音でもなく、ときの声でもありませんでした。6章16節の後半で、ヨシュアは、「主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。」と言っています。この証言は非常に大事ですね。

神の約束のみことばへの信頼と、神の御命令に忠実に従うことが勝利の秘訣でした。

私たちにとって、毎日のみことばと、神に忠実に従う生活、何度もお話ししてきていますけれども、そのことが非常に大切な勝利の秘訣になっているということを、心に留めておいていただきたいと思います。

聖書は、戦いに勝って喜んで終わりではありません。勝利から勝利へと進むための警告をしています。一つの勝利が終わると、また新しい次の困難が来るからです。

ヨシュア記6章18節をお読みしましょう。

ヨシュア6:18 ただ、あなたがたは、聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取って、イスラエルの宿営を聖絶のものにし、これにわざわいをもたらさないためである。

勝利した後の後始末が難しいですね。人間の勝利によって喜びと感謝に溢れることは幸いですけれども、心が緩んでしまって、勝った者のおごりや高慢や欲が先行してしまうと、それがもとで滅びに行ってしまいます。

この警告があったにも関わらず、アカンはエリコの町から分捕り品を盗みました。そして、次の小さな町アイとの戦いの敗北の原因を作ってしまったわけです。

この一人の罪の結果として、イスラエルの民全体が敗北をしております。先ほどもお話ししましたように、民全体が敗北してしまう危険があるということですね。

勝利と繁栄のおごりは滅亡のしるしです。自分さえよければ、他人はどうなってもいいというのも、滅びのしるしであります。

今、日本は繁栄のおごりの絶頂にあるので、滅びのしるしを持っているわけですね。そういう危険な状況にあることを私たちは、見逃してはならないと思います。

最近、自分の国だけの保護主義が顕著になっています。イギリスやアメリカ、ヨーロッパの人々の中にも目立つようになってきました。終末の滅亡は、核兵器によってでもなくて、自分中心の肉の欲によってくるんだということが、はっきりとリトマス試験紙のように現れてきました。これが終末のしるしだと、多くの人たちには見えていないかもしれませんが、これは明らかであります。

政治的には保護主義だとか、いろんな言葉が使われておりますけれども、自分中心の肉の欲によって、なりふり構わず戦いをしてしまう。そういう状況が世界的に起きていることは、終末の滅亡が始まっていることを意味しています。そういう時代に、心を尽くして主を愛して、自分を愛するように隣り人を愛する人には、永遠に光があります。

私たちが住む世界は、明かに滅亡に向かっています。その中で私たちは毎日、朽ちることのない信仰と、復活の希望と、神の愛アガペーを持って互いに助け合うことを証しさせていただきたいと思います。そういう人のたましいのうちに、神の栄冠と義の栄冠が与えられてまいります。信仰による勝利は、偶然には起きません。

私たちが今日、また今週、様々な問題に立ち向かうと思いますけれど、その時に、抜き身の剣を持っておられるイエス様が現れてくださることを、私たちは信じて、主の前に立って、信仰の選択をさせていただきたいと思います。

信仰による勝利は、偶然には起きてこない。忠実な信仰の行為があった時に与えられるものだということを心にとめていただきたいと思います。

私たちがすることは、エリコの周りを回るような簡単なことのように思えるかもしれませんが、それは決して簡単ではないということを心にとめさせていただき、つぶやかず、疑わずに主のみことばに信頼して、今週も歩ませていただき、神様とともにある生活を経験させて頂きたいと思います。

お祈り

恵みの深い天のお父様、今週もあなたと共に歩み、みことばを頂き、聖霊を頂いて、信仰の道を歩ませていただけることを感謝いたします。

私たちの周りには、目の前に大困難が起きてくると思いますが、主が助けて下さり、あなたはいつも間に合う助けをしてくださるお方であることを信じて、確信して、人々はばかばかしいというかもしれませんが、イエス様と共にあるみことばの教えのとおりに歩ませていただけますように。そのことを通して、あなたがまことの生ける神であることを証しさせてください。

こうして私たちの信仰が支えられ、一歩一歩、歩ませてくださいますことを感謝いたします。

尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

音声と文書:信仰の列伝(全51回)へブル人への手紙11章 目次

古代エリコがあったと言われる「テル・アッスルターン」の古代城壁の跡

<今週の活用聖句>

テサロニケ人への手紙第一、1章3節

「絶えず、私たちの父なる神の御前に、あなたがたの信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。」