音声+文書:信仰の列伝(35) エフタの信仰ー逆境を乗り越えた信仰(士師記11章~12章7節)へブル人への手紙11章32~34節

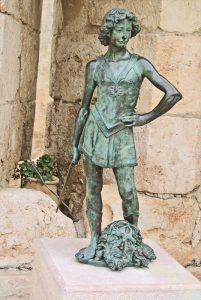

フランスの画家James Tissot (1836–1902)による「Jephthah Sees His Daughter From Afar(エフタは遠くから彼の娘を見る)」(New YorkのJewish Museum蔵)

2017年4月9日 (日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章32~34節

11:32 これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。

11:33 彼らは、信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口をふさぎ、

11:34 火の勢いを消し、剣の刃をのがれ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。

【新改訳改訂第3版】

はじめの祈り

恵みの深い天のお父様、私たちのこの一週間の旅路をお守りくださって、また、信仰を励まして、恵みを与えてくださって、感謝をいたします。

4月に入って、新しい月が進んでおりますけれども、イエス様のお力が一人ひとりに注がれて、置かれたところで、よき証しがなされて、信仰によって私たちもまた聖徒たちと同じ道を歩むことができますことを、感謝いたします。

今日もみことばを祝してください。そして信仰を新たにして、新しい霊に満たされて出発できますよう顧みてください。

この時を主の御手にゆだねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

今日は、棕櫚の聖日ですけれども、「信仰の列伝」の35回目、「エフタの信仰」をお話したいと思います。逆境を乗り超えたエフタの信仰です。

新約聖書の中で、エフタのことが語られているのは、ヘブル人への手紙11章32節くらいで、他では見られません。旧約聖書を読む人でも、エフタについて深い関心を示す人は少ないんじゃないでしょうか。私たち自身もエフタについてどのくらい関心を持っているでしょうか。それくらい、エフタは印象の薄い人ですけれども、不思議なようにヘブル人への手紙の記者は、エフタの名前を、信仰の戦いの勇者の一人にあげています。ですから、非常に注目されている人物の一人だ、ということが分かります。エフタの信仰の中身が分かってくる時、私たちも、その信仰を知りたいと思うようになるでしょう。

エフタは、その出生の時から、不遇な逆境の中に置かれていました。その自分が置かれた状況にめげずに、乗り超えていった彼の信仰を、私たちの信仰の糧としたいものです。その意味でエフタは、私たちにとってお手本になる信仰の勇者といえるでしょう。

まず第一に、エフタの出生を見てみたいと思います。士師記11章1節によれば、エフタはギルアデ人で、父はギルアデといい、マキルの子で、マナセの孫です。これは第一歴代誌7章14,17節に書いてある通りです。このギルアデはマナセの孫である、ということを、ちょっと覚えておいてください。お話の一番最後の方で、このことが問題になってくるからです。しかし、彼の母は遊女であり、その名は記されていません。エフタは、父ギルアデと無名の遊女から生まれた子どもであって、ギルアデの正妻から生まれた男の子たちは、エフタを追い出してしまいました。こうしてエフタは、子どもの頃から冷淡な扱いを受け、不遇な境遇で育ちました。

士師記11章3節をお読みしたいと思います。

士師 11:3 そこで、エフタは兄弟たちのところから逃げて行き、トブの地に住んだ。すると、エフタのところに、ごろつきが集まって来て、彼といっしょに出歩いた。

似たようなことが、ダビデがサウル王から逃れている時も、起きています。第一サムエル記22章1,2節を読んでみましょう。エフタとダビデは似たところがあります。

Ⅰサム 22:1 ダビデはそこを去って、アドラムのほら穴に避難した。彼の兄弟たちや、彼の父の家のみなの者が、これを聞いて、そのダビデのところに下って来た。

22:2 また、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちもみな、彼のところに集まって来たので、ダビデは彼らの長となった。こうして、約四百人の者が彼とともにいるようになった。

ここにありますように、似たような人々、困窮している者、負債のある者、不満のある者たち、良い人か悪い人か分かりませんが、「ごろつき」と書いてありますけど、400人もの人が集まるようになった。そのリーダーになったと、今で言えば、暴走族のリーダーのような者でしょうか。エフタも神様に用いられた人、ダビデも神様に用いられた人ですけれど、主に用いられる人には、同じような経験をさせられることがあるようです。この世の富む者、権力者から捨てられて、迫害されて、ならず者と言われて、そういう人たちが集まってくる、という経験もあるようです。少し違った経験ですけれども、ヨセフも、お兄さんたちにエジプトに奴隷に売られて、投獄され、苦難の時期を経験しています。

エフタの生涯は、彼自身の責任によらないところで、大きな苦難を抱え込んでしまっています。私たちの人生には、自分の責任によらないけれども、苦しい目に合うことが、しばしばあります。しかし、ヨセフもダビデもエフタも、みな、その逆境の苦難の中でも不信仰になっていません。自分の不遇を作りだした両親を、罵ったりしませんでした。他人を呪わず、憎まず、争わず、人のした悪を思わず、ですね。かえって、その苦難の中で、信仰と忍耐とへりくだりを訓練されて、主の祝福を受けて、たましいが成長しています。この経験によって、主の栄光を大きく現わすようになっています。これらのことは、エフタやダビデやヨセフに共通して見られます。

確かに、他人のせいによって、自分が苦難の状況に置かれることがあります。しかし、他人を呪い、憎めば、その最悪の状況にますますのめり込んでいきます。自分の置かれた境遇を呪い、他人を憎む人は、自分の人生を大きく損なってしまいます。もし、信仰がなかったら、エフタのような逆境に置かれると、自分自身が押しつぶされてしまうでしょう。

士師記11章3節後半の「エフタのところに、ごろつきが集まって来て、彼といっしょに出歩いた。」とあるのは、エフタが自分の不遇の境遇から学んだ経験から、不満を抱いている「ごろつき」と訳されている若者たちの気持ちを、よく理解し、話を聞いてあげたので、不満を持つ若者たちが、エフタのもとに集まってきたわけです。これによって、エフタは信仰的に、人格的に、相当成長していたことが分かります。

今日、教会も、こうありたいものだと思います。人々に福音を伝える前に、人々の悩み、不安、苦しみ、訴えをよく聞くことから始めたいものです。そのためには、愛と忍耐が必要です。

エフタの実例もダビデの実例も、そのことを表しているでしょう。不満を持つ者が、彼らのところに集まってきたのは、彼らの気持ちがよく分かって、彼らの訴えをよく聞いてあげたからだと思います。この世の中には、そういう人たちが非常にたくさんいる、ということですね。しかも、将来を宿望されている若い人たちに、彼らの悩みを聞かなければ、彼らは暗黒の中で、堕落する一方であります。クリスチャンの役割は、地の塩、世の光でありますように、私たちは、彼らの悩みや訴えを聞くことができたら幸いであります。

士師記11:1で「エフタは勇士であった」とありますが、彼は喧嘩早い人ではありません。勇士といっても、争いを好む人ではありません。神の働きに用いられる勇士に育っていった、ということです。エフタは自分の出生時のハンディに屈せず、乗り越えるだけの信仰を持つ、積極性のある人に成長していました。エフタについて、それまでの彼の信仰については何も記されていませんが、彼が「勇士であった」ということばは、エフタの信仰の強さを示しています。エフタもくやしい思いをしたことが、何度もあったはずです。気持ちが落ち込んだときも、何度もあったはずです。そういうことを通して、信仰を活用し、積極的に勇敢に生きることを、彼は学んできております。

私たちは、みことばと聖霊の内住経験によって、どんなに最悪の状況や境遇の中からでも、積極的になれるし、忍耐強く勇敢に生きることができるようになります。その秘訣は、生けるキリストから離れないことです。生けるキリストのご人格にとどまり続けましょう。キリストのご人格にとどまる、とは、みことばが、いのちの光となって、心に輝いていることです。神の愛、アガペーが自分の動機になって働いていることです。そうすれば、必ず、内なる人が強くされ、すべての信仰者がこのように強められていったのです。私たちも、そうありたいものです。

第二に、エフタは、トブの地で、集まって来たならず者たちを統率しています。トブの地とはヨルダン川の東の地で、多分シリア地方のハウランであったと思われます。エフタはそこで、若者たちを統率して、治安を維持していました。そこでの生活は、自由で、食料も豊かで、武器もあったようです。彼はまず、ならず者たちを統率して、自警団のような働きをしていました。その地の治安を維持する働きをしていました。ダビデも、サウル王からの逃亡時代に同じような働きをしていたことが、第一サムエル記22:2、25:15,16に記されています。遊牧民にとって、羊飼いたちにとって、家畜の盗難とか略奪は、日常的に起きている頭の痛い問題でしたから、エフタやダビデのような自警団は、人々に歓迎されたのです。

後のエフタの行動を見ると、彼は十分に善悪をわきまえていて、思慮深い人で、良心的で、神を畏れた人でした。もしそうでなかったら、後に、ギルアデの長老たちがエフタに助けを求めて来た時に、自分を追い出したギルアデ人に腹を立てて、ギルアデ人を攻撃したでしょう。

エフタは、主の御用をする前に、信仰の訓練によって自分の心を治め、ならず者を統率するリーダーシップを身につけていました。ならず者から信頼されて、罪悪から離れさせ、整然と行動できるようにするには、人の力による訓練や教育や指導では、できるものではありません。ならず者たちの心の状態が変わらなければなりませんね。

このエフタの働きと力と、エフタの成長ぶりは、当然、ギルアデの人々の耳にも届いていました。そして、アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた時、ギルアデには戦うことができるリーダーがいませんでした。そこで、ギルアデの長老たちは、先に、侮って町から追い出したエフタを呼び戻しに行ったのです。人は恥も外聞もないことをします。長老たちは、自分の都合で、冷淡になって追い出して、言いようもない苦難をなめさせておいたエフタに、今度は、自分が苦しみに会うと、自分が苦しめた者に、ぬけぬけと助けを求めております。

ヨセフの兄たちも、ヨセフをエジプトに奴隷に売っておきながら、飢饉の時には、ヨセフに助けを求めています。これは、神の摂理にもよっていますけれども、どんなに自分が富んでおり、元気で健康であっても、自分は誰の世話にもならないと豪語して、高慢になってはいけません。冷淡な扱いをしたり、無視したり、非礼を行ってはいけません。主は、私たちをヘリくだらせるために、誰かの世話にならなければならなくなる、そういう状況にされる時があります。

マタイ5章7節をお読みしましょう。

マタイ5:7 あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみを受けるから。

「あわれみ深い者」でありたいと思います。自分の力を誇って、自分の都合の良い時だけ利用するのではなくて、他人に対する冷淡な態度や無視は、必ず、自分に帰ってまいります。

エフタの不遇な境遇は、彼自身を訓練し、彼のたましいを成長させました。しかしそれは、彼がその不遇な境遇を、信仰によって、積極的に受け止めたからですね。もし、彼が不信仰になって、不平不満で受け止めていたなら、彼の不遇な境遇は彼を押しつぶしてしまったでしょう。人生を変えてしまいます。不遇な境遇に対して、どのように対処するかは、非常に重要なことだと分かります。

ローマの5章3~5節をご一緒に読んでおきましょう。

ローマ 5:3 そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、

5:4 忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。

5:5 この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。

患難が来ても、みんなが同じように受け止めるとは限らない。クリスチャンであっても、困難が来た時に、信仰によって喜んで受け止められる人が何人いるでしょうか。不平と不満と不遇を嘆いて、背を向けてしまう人が多くないでしょうか。問題があるかないかではなくて、それをどう受け止めるかが、私たちの人生を左右するということを、心にしっかり受けて、対処させていただきたいと思います。

第三に、エフタは、ギルアデの長老たちが呼び戻しに来た時にこう言いました。士師記11章7節です。

士師11:7 エフタはギルアデの長老たちに言った。「あなたがたは私を憎んで、私の父の家から追い出したではありませんか。あなたがたが苦しみに会ったからといって、今なぜ私のところにやって来るのですか。」

当然のことを言っているんですね。エフタは感情的になって、怒っているようではありません。冷淡に突き放しているようでもありません。しかし、道理から言って、虫が良すぎはしませんか、と言っているのです。先には、エフタが遊女だった母から生まれたというだけで、エフタを侮蔑し、憎み、父の家から追い出しておいて、今度は、自分たちがアモン人の攻撃を受けて苦しんでいるからといって、エフタに戻ってきて助けてくれ、と言うのは身勝手過ぎませんか、というエフタの論理を述べています。もっともな言い分です。

8節で、ギルアデの長老たちも、エフタの言い分を素直に認めて、その上で「あなたが私たちといっしょに行き、アモン人と戦ってくださるなら、あなたは、私たちギルアデの住民全体のかしらになるのです。」と誓いました。ギルアデの長老たちは、エフタ以外にアモン人から救い出してくれる者はいないと、祈るほどに行き詰っていました。そこで、先には極度に侮辱し卑しめたエフタに、最高の栄誉を約束したのです。しかし、エフタは、このように自分の都合で態度を翻す人の言葉を、信用しなかったようですね。エフタは、次のように応えています。

士師11:9 エフタはギルアデの長老たちに言った。「もしあなたがたが、私を連れ戻して、アモン人と戦わせ、【主】が彼らを私に渡してくださったら、私はあなたがたのかしらになりましょう。」

エフタは、なぜ、自分に責任のない戦いのために、こんな決断をしたのでしょうか。自分に関わりのないことに口出しする人がいますが、それは愚かで、最も危険なことをしていることになります。ギルアデ人にとって、アモン人の侵略にはほとんど勝ち目がなかったので、エフタに助けを求めてきたわけですが、エフタにとっても勝ち目がある戦いではありません。この時、エフタはこの求めを断って、自分の身の安全をとることができたはずです。自分を憎み、卑しめた者を助けなかったからといって、特に非難されることはなかったでしょう。こういう事情の中で、この決断をさせたのは、エフタの信仰であります。エフタは、「主が彼らを私に渡してくださったら」と言っています。この時、エフタは主から確信を受けたわけです。

11書29節では、主の霊が、エフタに下る経験もしています。イエス様が、マタイの5章44節で、「自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。」と仰いました。このように信仰は、自分をにくみ、辱める者のために、命がけで戦わせる神の愛を与えるものです。エフタは、善を持って悪に打ち勝った人ですね。

ローマ12章20,21節を読んでみましょう。

ローマ 12:20 もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。

12:21 悪に負けてはいけません。かえって、善をもって悪に打ち勝ちなさい。

エフタは、これを実行した人ですね。これを実行することによって、私たちは、まことの勝利者になることができます。つまり、エフタは、アモン人に勝つ前に、自分に勝ったわけですね。愛によって、憎しみに勝った。これが、エフタの真の勝利の意味であります。

私たちは、誰かとのもめごとの中で、それを解決するのではなくて、その解決の前に、愛によって憎しみに勝つ、という本質を体験する必要があります。このことによってエフタは、ますます人々から信頼されるようになりました。真の勝利は、常に信仰によって自分に勝つところにあり、神の愛があるところに勝利があります。ところがクリスチャンでも、そう思っていない人がいます。お金のあるところに勝利があると思って、お金のあるところに人が集まっているわけです。しかし、神の愛、アガペーのあるところに神がおられます。敵に勝つ勝利は、その結果でしかありません。これを見間違えないようにしなければならない。

次に、エフタがどのように戦いを始めたかを、お話しします。士師記11章11節を読んでみましょう。

士 11:11 エフタがギルアデの長老たちといっしょに行き、民が彼を自分たちのかしらとし、首領としたとき、エフタは自分が言ったことをみな、ミツパで【主】の前に告げた。

彼は、戦う前に、民と主の前に自分が取った態度を明らかに告白しました。なぜこの戦いを引き受けたかということを、神と人の前に、公明正大にしたわけです。戦う前に、民と主の前に自分が取った態度にどういう意味があるのか、このことは、彼が戦いに臨む動機を明確にしています。これは、主に受け入れられ、ギルアデの民も十分に理解しました。これは、神様の戦いであることを、知らせたわけですね。非常に大事なことであります。ダビデのことを話す時にもお話ししますけれども、一般の民衆に、これは個人的な憎しみや恨みや占領ではなくて、神様の働きなんだ、ということを十分に周知させることが、大事なことだと分かります。まず第一に、この戦いはどういう意味を持っているか、主の前に、民の前に明らかにしました。

次にエフタは、アモン人に対して、戦争を仕掛けてくる理由を訪ねています。11章13節にそのことが、書かれていますが、その理由はかなり昔のことです。イスラエル人が、モーセに率いられてエジプトを出て、ヨルダン川の東からカナンに侵入しようとした時、アルノン川からヤボク川、ヨルダン川まで、イスラエルが奪ったので、それを返してくれ、と言っているのです。アモン人が指摘している地域は、ちょうどギルアデ地方で、この地域はイスラエル人が、アモン人から奪ったものだから返してくれと、それで、戦争を仕掛けているのだと言っています。

しかし、アモン人の本来の居住地は、ギルアデよりもっと東の地域で、それは誤解から出た言いがかりでしかありません。むしろ、ギルアデが力を失ったのを見て、アモン人が侵略を始めたものです。士師記11:14~27節で、エフタはそれが誤解であると分かると、彼も歴史の記録を辿って、エドムの王にも、モアブの王にも、エモリ人の王にも使いを送って、通行許可を求めたことを告げています。しかし彼らは、イスラエルを信用せず、シホンはイスラエルに戦いを挑み、主が、シホンとその民をイスラエルに渡されました。

エフタは、歴史に基づいて、丁寧に説明して誤解を解き、アモンと和解しようとしました。エフタの説明のことばの中で、注意すべきことばがあります。

それらは、

21節、「主が・・・渡された。」

23節、「主は・・・追い払われた。」

24節、「主が・・・占領するのだ。」

27節、「審判者である主が・・・さばいてくださるように。」

これらのことばは、エフタがずうっと持ち続けてきた、信仰の実質を表しています。「神様がなさる」ということに徹底していることが分かりますね。エフタは、この問題の解決は神様がなさることを、確信していました。エフタは、これまでのイスラエルの勝利は主によるものであると言って、主に栄光を帰しています。自分たちに罪がないことを強調して、審判者である主に、イスラエル人とアモン人との間をさばいてくださるように、審判を神様にゆだねています。これで、エフタの勝利が決まったわけです。争いの問題、相手が敵意を取り下げない問題、難しい問題、すべての問題は自分で解決しようとしないで、主のさばきにゆだねると良い解決が得られます。

エフタの生涯は、何度も言うようですけれども、出生の時点で不遇でありました。しかし、彼はそれを信仰で捉えて、忍耐強い信仰の勇者に育っていったのです。彼は、自分の境遇に負けない優れた信仰者に育ちました。彼は、自分の人生を自分で選んだわけではありませんが、置かれた境遇に負けない信仰を持ちました。

エフタは決して、気短かで争い好きな勇士ではありません。アモン人が争いを仕掛けてくる誤解を忍耐強く解いて、和解しようとしています。そういう姿を見ても、エフタの実質が分かりますね。彼は決して争いの好きな人ではありません。しかし、アモン人の王は、エフタのことばを聞き入れようとしませんでした。もともとの魂胆は、ギルアデの地を手に入れたかったからです。

11章29節では、主の霊がエフタに下って、主のゴーサインを受けてから、戦いに出ています。実に、エフタは信仰と思慮に満ちた、成長した人でした。

しかし、このように成熟した人でも、欠点や弱点から免れていません。わざわいに合わない、起こさない完璧な人などいません。その問題とは、エフタは、主が求めていない誓願を立てたことであります。士師記11章30~31を読んでみましょう。

士師 11:30 エフタは【主】に誓願を立てて言った。「もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、

11:31 私がアモン人のところから無事に帰って来たとき、私の家の戸口から私を迎えに出て来る、その者を【主】のものといたします。私はその者を全焼のいけにえとしてささげます。」

エフタは、主の霊に満たされて勝利を確信して、感謝の心に燃えて、このような誓願をしたのです。彼は、勝利から帰ってきた時に、最初に出会う家畜を想定して「全焼のいけにえとしてささげます」と、言ったのです。

ところが、11:34を見ると、最初に出てきたのは、タンバリンを打ち鳴らし、踊りながら出てきた一人娘だったのです。時には、信仰で行っているのに、思いがけない悲劇が起きてしまうことがあります。

誓願については、主は次のように言われています。申命記23章21~23節を読んでみましょう。

申命23:21 あなたの神、【主】に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神、【主】は、必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。

23:22 もし誓願をやめるなら、罪にはならない。

23:23 あなたのくちびるから出たことを守り、あなたの口で約束して、自分から進んであなたの神、【主】に誓願したとおりに行わなければならない。

誓願は、立てなくても罪にはなりません。やめても罪にならない、と言われています。しかし、誓願を立てたのならば、それを行わないと罪になります。

よく知られている例では、ハンナも、生まれてくる子を主にささげると誓願を立てて、サムエルをささげた記事が記されています。信仰者の中では、誓願を立てる人が珍しくなかったようです。

エフタは自分の誓願を取り下げませんでした。彼は家畜を想定していたので、「全焼のいけにえとしてささげます」と言っていますが、主は、エフタに、一人娘を全焼のいけにえにさせなかったはずです。何故そう言えるかというと、それは主がアブラハムに、ひとり子イサクを全焼のいけにえにするように命じた時も、それをさせませんでした。禁止させて身代わりの雄羊を備えてくださったからです。ですから、おそらくエフタは、アブラハムと同じように、雄羊のいけにえをささげたはずであります。

そして、エフタの娘については、士師記11:37~39で繰り返されていることばがあります。

「私が処女であることを私の友だちと泣き悲しみたいのです。」

「彼女は友だちといっしょに行き、山々の上で自分の処女であることを泣き悲しんだ。」

「彼女はついに男を知らなかった。」

これらの言葉は、娘が生涯独身を通したことを示していると思われます。ここに、父エフタの勝利をタンバリンと踊りで喜んで迎える、父を愛する娘の姿と、自分の誓願で娘を悲しませた父エフタの娘を思う思いが、鮮明に描かれています。

さらにすごいと思うことは、父エフタの言葉です。11章35節の終わりで、「私は【主】に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。」と言っております。

お父さんの信仰の強さと、そして娘の言葉があります。36節ではこう書かれています。

11:36 すると、娘は父に言った。「お父さま。あなたは【主】に対して口を開かれたのです。お口に出されたとおりのことを私にしてください。【主】があなたのために、あなたの敵アモン人に復讐なさったのですから。」すると、娘は父に言った。「お父さま。あなたは【主】に対して口を開かれたのです。お口に出されたとおりのことを私にしてください。【主】があなたのために、あなたの敵アモン人に復讐なさったのですから。」

父も娘も、自分たちを犠牲にしても、主との約束を優先させております。こういう信仰が、娘に受け継がれていたことは、エフタの信仰が家族に浸透するほど真実なものであったことを示しております。いい加減ではなかったのですね。娘さんが、父を思って、父の信仰をどれほど大切にしていたかが分かります。

これでエフタの問題は、終わったかのように見えましたけれども、問題は全く違った方向に飛び火していくわけです。

一番最初に、エフタはマナセの子孫、孫であることをお話しました。このことを覚えておいてくださいと言いましたが、最後に、そのことをお話しておきたいと思います。

マナセはヨセフの長子で、エフライムはマナセの弟であります。しかし、このエフライムは、ヤコブの祈りの時に、ヤコブの右手で祝福を受けておりましたので、エフライム族はいつもマナセ族より強くて、繁栄していなければならない、という意識が、エフライム族にはありました。ところが今回は、マナセの子孫のエフタが活躍しているわけですね。エフライムの人は、マナセの子孫のエフタが、エフライムになんの相談もなくて、単独で、アモン人を征服した、そのことが気にいらなかったようであります。それで仲間の内で争いを起こそうとしています。

自分の方が強いはずなのに、強くなくちゃいけないのに、という意識のある人が、こういう問題を引き起こしています。自分を出し抜いて、先に勝利を獲得したことを妬んでいるようです。明らかに、イスラエルの主導権が、マナセ族のエフタに握られたのを妬んでいます。素直に兄弟の勝利と繁栄を喜べない。エフライム族の自分中心の心の狭さを表しました。これに対して、エフタは、エフライムに黙ってしたのではない、と言っています。ちょっと長いところですけれども、士師記の12章の2節~4節を読んでみたいと思います。

士師 12:2 そこでエフタは彼らに言った。「かつて、私と私の民とがアモン人と激しく争ったとき、私はあなたがたを呼び集めたが、あなたがたは私を彼らの手から救ってくれなかった。

12:3 あなたがたが私を救ってくれないことがわかったので、私は自分のいのちをかけてアモン人のところへ進んで行った。そのとき、【主】は彼らを私の手に渡された。なぜ、あなたがたは、きょう、私のところに上って来て、私と戦おうとするのか。」

12:4 そして、エフタはギルアデの人々をみな集めて、エフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムが、「ギルアデ人よ。あなたがたはエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だ」と言ったからである。

エフライムはヤコブの右手の祈りがあっても、高慢になりすぎておりました。エフタはエフライム人から再び侮辱されていますけれども、彼は、主が共に戦って下さった勝利を確信しておりましたから、彼は、不思議なように、侮辱され卑しめられながらも、傷つくことがなかったわけですね。あくまでも他人を批判しないと気が済まない人は、滅んでいってしまいます。エフタは目立たない人ですけれども、稀にみる非常に優れた信仰の勇者だということが分かります。エフタの生涯を見ると、非常に気の毒なような、不遇な争いに巻き込まれそうな、そういうあぶなっかしい道を辿っていますけれど、そこに落ち込んでしまわない、自分のたましいを傷つけない、そういう信仰の道を辿っていることが分かります。

私たちの生涯も、いろいろな問題が起きると思いますけれども、そのたびごとに自分で悩んだり、自分を傷つけたりする、そういうことから避けるためには、私たちは、神様によって自分が歩んでいることを十分に意識する必要があります。その信仰を毎日働かせて、歩ませていただきたいと思います。そういう面で、エフタは生まれた時から、自分の責任によらない問題をたくさん持っていましたけれども、神様とともに歩むことを身につけて、その中を乗り越えることができた、非常に優れた人物ですね。このことを、今日も私たちは心に留めて、信仰に生かしていただきたいと思います。

お祈り

恵みの深い天のお父様、今日もイエス様の恵みを感謝いたします。

ますますあなたの道を、歩むことができますように。

私たちの道は簡単ではないかもしれません。

エフタのように、生まれた時から不遇な生涯を始めて、人々からなじられ、そういう中を通過しながらも、妬みや、様々な扱いがありながらも、神の道をまっすぐに歩み続けて、神様から目を離さなかった生涯を送った人物も、私たちの先達にいることを心に留めさせていただいて、恵みを体験することができますように助けを与えてください。

どういう時にも、自らのたましいに傷を受けない歩みがあるということ、それは簡単なことではありませんけれども、神様にささげられた信仰によって守られていることを感謝いたします。

尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

<今週の活用聖句>

ヨハネの福音書15章5節

「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、そういう人は、多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです。」

信仰の列伝の目次

地の塩港南キリスト教会

横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421