音声と文書:信仰の列伝(27) モーセの立ち去る信仰 へブル人への手紙11章27節

Flemish(フランダース)のバロック画家Guillam Forchondt (1608–1678)とWillem van Herp (circa 1613/1614–1677) によって描かれた「The departure of the Israelites(イスラエルの民の出発)」 (Wikimedia Commonsより)

2017年2月12日 (日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章27節

11:27 信仰によって、彼は、王の怒りを恐れないで、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして、忍び通したからです。

はじめの祈り

恵みの深い天のお父様、今日も私たちを導いて下さり、霊肉を支えられて、今週も主を礼拝することから始めることができまして、感謝をいたします。

今日も、モーセの信仰を通して、私たちにも同じ信仰、目に見えないお方を見えるようにして忍び通す信仰をお与えくださいますように。

いろいろな困難や課題を乗り越えて、イエス様の栄光を経験できますように助けてください。

この朝も、ホームにいらっしゃる方々一人ひとりに、病の中にいる方もいますので、助けを与えてください。

みことばを祝してください。

尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

今日は、信仰の列伝の27回目になりますが、「モーセの立ち去る信仰」をお話しさせていただきます。

モーセはご存知のように、「モーセの律法」と言われているくらい、神様から神の民の守るべき律法を受けております。それを民に教えた、律法の制定者として知られています。

この神の律法というのは、イスラエルの民が、神の民になるために神と結んだ契約書のことです。律法は契約でありますね。

私が主イエス様を信じる時に、救いの約束のみことばや、きよめの約束のみことばを信じて握っているのは、私が神の子とされている、神の家族であることを保証する、契約書であるからです。神様のみことばは、保証する契約書なのですね。ですから、みことばは大切にしなければなりません。

モーセは、律法制定者であるのに、実際には律法ではなくて、信仰で歩んでおります。

福音書の中で律法学者パリサイ人が、モーセの律法を盾にとって、イエス様に反論している姿がありますけれども、それは、モーセの律法を間違って受け取っているからです。

モーセの律法は、義務的に、強制的に、束縛によって、刑罰を恐れて、守るものではありません。モーセは悟っていました。最初から律法はそういうものではないということを知っていたのです。モーセは、律法を信仰によって歩んでいます。

イエス様はモーセの律法について、次のように言っておられます。

マタイ 22:35 そして、彼らのうちのひとりの律法の専門家が、イエスをためそうとして、尋ねた。

22:36 「先生。律法の中で、たいせつな戒めはどれですか。」

22:37 そこで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』

22:38 これがたいせつな第一の戒めです。

22:39 『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という第二の戒めも、それと同じようにたいせつです。

22:40 律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。」

イエス様は最後に、「律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっている」と言っていますが、「律法全体と預言者」というのは、聖書全体のことです。当時、新約聖書はありませんでしたから、旧約聖書全体のことを指しています。つまり、神のことばの真理全体を指して言われた言葉です。

イエス様は「戒め」については、次のように言われました。

ヨハネ15:12 わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわたしの戒めです。

ですから、「地獄に行くのが恐ろしいので、モーセの律法を守ります。」というのは、聖書の言っている律法の守り方ではありません。そういう守り方では、神の国に入ることはできません。

ヨハネは、「恐れには、全き愛がないからです」と言いました。

ですから、旧約であっても新約であっても、神とともに歩み、神に仕えて生活するためには、信仰と、神の愛が必要であります。

そこで、モーセは、そのご生涯で、どのような信仰を働かせていたのでしょうか、そのことを見てまいりましょう。

27節から29節には、多くの信仰が記されていますけれども、27節では、モーセの恐れない信仰、立ち去る信仰、見えないお方を見る信仰、忍び通す信仰。

28節では、小羊の血による贖(あがな)いの信仰。これはまた、その時が来たらお話ししましょう。29節は、紅海を渡る信仰が記されています。

今日は、27節だけをお話しします。それを私も今週やってみます。そして、モーセの神様は、私の神様でもあることを体験させて頂きたいと思います。

27節は、エジプトを立ち去る時の信仰です。

エジプトを立ち去ったのは、イスラエル人全員だったのですが、ここではモーセひとりの信仰が取り上げられています。それは、モーセひとりの信仰が、イスラエル人全員をエジプトから導き出すのに、神様に用いられたことを表わしています。

人々が大勢集まってワアワア言っている群衆よりも、一人の主に忠実な人の信仰を、主はお用いくださることが言われております。人が大勢集まると、喜ぶ人はたくさんいますけれども、神様は一人ひとりの忠実な信仰をお用いくださいます。

またこれは、立ち去るための信仰ですから、罪の消極面に働いていますけれども、義のために働き、主の栄光を現わすためには、まず最初に、罪から離れることが必要です。

ですから、立ち去る信仰から、モーセの信仰を見ることができるわけです。

第一ペテロの2章24節を読んで見ましょう。そこにそのことが書いてあります。

Ⅰペテ 2:24 そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。

イエス様の十字架は、私たちが義のために生きるためですけれども、その前に、罪から離れる必要があります。私たちは、キリストの打ち傷の故に、十字架の死の故に、たましいが救われ、いやされております。ですからこれは、非常に大切ですね。

立ち去る信仰は、消極面を扱っておりますけれども、それは、義のために生きるためであります。

27節は、モーセのエジプトを立ち去る信仰ですが、消極面と言っても、消極的な態度であったのではありません。「王の怒りを恐れないで・・・・忍びとおした」とありますから、非常に勇敢で忍耐強い信仰を示しております。

すでにお話ししましたけれども、ヘブルの11章23節で、モーセの両親アムラムとヨケベデも、エジプトのパロの命令を恐れませんでした。神の敵を恐れない信仰が、その子モーセにも受け継がれていることを見ます。

アムラムとヨケベデの時の恐れは、おさなごモーセがパロの側に見つけられて、殺されてしまうという危険の恐れでした。しかし、この危険は神の摂理の御手によって、回避されました。

しかし、27節の「王の怒りを恐れない」というのは、もうすでにエジプトの王は激しく怒っていて、モーセとイスラエルの民を全滅させるべくエジプト軍が追跡して来ており、イスラエルの民を紅海にまで追い詰めています。そういう極限に達する恐れでありました。ですから、「恐れ」の程度が違います。モーセの恐れは、個人的なものから民全体に及ぶようなものに変わっております。モーセはこの恐れを、信仰によって跳ね除けた、と言っています。

聖書箇所を二つ、読んで見たいと思います。

ローマ 8:31 では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに敵対できるでしょう。

よく知られたみことばですけれども、「神が私たちの味方であるなら」と言っていますが、どうしたら神さまは私たちの味方になってくれるんでしょうか。それは、私が信仰によって神の側に立つことによって、です。

私が神から離れていて、神様が私の方に近寄ってくれることはありません。

「神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます。」(ヤコブ4:8)と言われています。まず、私が、神の側に立つことが大事であります。そうすれば、誰も敵対することができません。モーセはそのことをしたわけですね。

もう一つ、第一サムエル記14章6節を読んで見ましょう。ヨナタンの出来事です。

Ⅰサム14:6 ヨナタンは、道具持ちの若者に言った。「さあ、あの割礼を受けていない者どもの先陣のところへ渡って行こう。たぶん、主がわれわれに味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。」

ヨナタンは、信仰を持って、神さまが味方してくれることを信じて、戦いに挑んでいますね。ですから、モーセのパロの怒りを恐れない信仰は、非常に確信に満ちた強い信仰だったことが分かります。

イスラエル人の多くの者は、そのことがよく分からない状態でありますけれども、神様はモーセひとりの信仰によって、イスラエルの民をお救いになりました。

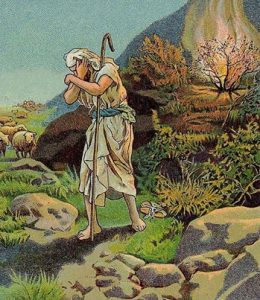

モーセは、あのホレブの燃える柴の体験以後、見事に信仰が強められています。主と親しく交わるようになり、具体的な実際問題に活用する確信に満ちてきていることが分かります。

私たちの経験からも、それまでの働き場を離れて、見知らぬ地で開拓伝道をする時、忍耐強い信仰が必要であります。住み慣れた地を離れて新しい仕事に就く時、今年も3月に学校を卒業して新しく就職する人がいるかもしれません。田舎から都会に出てくる人がいるかもしれません。未知の新しい人生に入る時、いつも勇気と忍耐強い信仰が試みられます。

モーセにとってエジプトを立ち去ることは、一面ではエジプトの苦しみから解放されることであります。それは良い事のように見えるかもしれませんけれども、その先にある問題は、紅海を渡るだけではなくて、およそ200万人ものイスラエルの家族を、シナイの荒野で毎日養わなければならないのです。エジプトを去ると、もっと大きな問題にぶち当たることになります。

ですから、苦しみから逃れるための新しい出発は、成功しないということができるでしょう。次の課題が待っているからであります。その課題は、だんだん大きいものになっていきます。

200万人の人をシナイの荒野で毎日養うということは、到底、人間モーセの力で出来ることではありません。主が毎朝、天からマナを降らせて養ってくださったから、出来たことです。

イスラエルの民は、主のご同行を頂き、主のご臨在がある間は、つまり、「神の国とその義」を求めている間は、神から養いを受けておりました。ところがやがて、そのマナに飽きて不満を言い出し、モーセを悩ませ、神を怒らせました。

ですから、モーセにとって、エジプトを立ち去ることと、イスラエルの民を導くことと、どちらが問題が大きいかは、考えれば分かるでしょう。イスラエルの民を導く方が、もっと忍耐の信仰が必要とされました。次のステップというのは、楽になることではなくて、もっと大きな荷物を負う力が必要とすることが分かるでしょう。エジプトの王の激怒に対する忍耐する信仰と、40年以上続くイスラエルの民の不信仰なつぶやきを聞き続けることと、どちらが忍耐する信仰が大きいでしょうか。みなさんだったら、どちらを選ぶでしょうか。きよめられない人を導くというのは、そういうことを意味します。

モーセがエジプトを立ち去ることは、もっと困難な道を選んだことになりました。それまでのモーセの問題は、自分個人の問題・課題を処理していけばよかった。しかし、エジプトを立ち去ってからは、200万人以上のイスラエルの民の面倒を見なければならなくなります。

エジプトを出る時、モーセがこのことをどれだけ悟っていたかはわかりませんが、私たちはとかく、目先の困難を解決することに目を奪われがちです。次に来る困難は悟りにくいのです。だから、困難去ってまた困難になってしまう、打ちのめされてしまうわけです。「私には、この世にあっては困難があり続ける」とおっしゃった方がありました。ですからこそ、すでに世に勝った、というイエス様をしっかりと心に持っていなければなりません。

ヘブルの11章27節にある「恐れないで」というのは、「狼狽しないで、うろたえないで、慌てないで、絶望的にならないで、パニックにならないで」、という意味です。

イエス様を信じたあと、困難に出会って、「こんなはずではなかった。もう困難はやってこないと思っていた。」という人がいます。こういう安易な気持ちで、主を信じないようにしましょう。

主は、「主のいのり」の中で、「試みにあわせないでください。」と祈るように命じられましたけれども、「苦難にあわないようにしてあげます」という約束はされませんでした。苦難に打ち勝つ信仰を与えてくださることを約束されたのです。

出エジプト記の3章12節~14節をお読みしたいと思います。モーセはエジプトを出る時に心配なことがありました。

出 3:12 神は仰せられた。「わたしはあなたとともにいる。これがあなたのためのしるしである。わたしがあなたを遣わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなたがたは、この山で、神に仕えなければならない。」

3:13 モーセは神に申し上げた。「今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに『あなたがたの父祖の神が、私をあなたがたのもとに遣わされました』と言えば、彼らは、『その名は何ですか』と私に聞くでしょう。私は、何と答えたらよいのでしょうか。」

3:14 神はモーセに仰せられた。「わたしは、『わたしはある』という者である。」また仰せられた。「あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。『わたしはあるという方が、私をあなたがたのところに遣わされた』と。」

主はモーセに約束されました。神様は御自分の名前を、「わたしはある」と仰いました。不思議な名前であります。この方がモーセとともにおられて、ともに行かれて、モーセを遣わした、というのです。このお方の同行によって、あらゆる困難を勝利に変えられることを約束されました。

みなさんが、「信じておられる神様のお名前は」と聞かれるたら、「イエス・キリストである」というかもしれませんけれども、モーセが聞いた神様のお名前は、「わたしはある」という名前でありました。

「わたしはある」というお名前をご存知でしたか。

「わたしはある」というのは、どのようなお方を意味しますか。

「ある」というのは、現在形を表しています。「私は永遠に、現在形で、ある、存在する神」という意味であります。

「古くなることも変わることもない、永遠に、今、生きておられ、今、働いておられる神」ということです。

「わたしはある」という神様は、いつでも今、現在の神です。この神様には、過去を過ぎ去っていく「時」がありません。

これを難しく言うと、不変、遍在の永遠の神、ということになります。

ヘブル13章8節を読んで見ましょう。このことから何が分かるでしょうか。

ヘブル 13:8 イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも、同じです。

「同じ」というのは、いつまでも変わらない、ということですね。このみことばによって、「わたしはある」と言われた神様は、イエス・キリストであることが分かります。

ですから、イエス様は、「わたしはある」という構文をご自分に当てはめて、たくさん使っておられることが分かります。

たとえば、

・わたしは、道です。いのちです。真理です。

・わたしは、よみがえりです。

・わたしは、天から下ってきた、いのちのパンです。

この構文の中に、「わたしは・・である」という言葉が隠されているのが分かります。

・わたしは、羊の門です。

・私は、門です。誰でもわたしを通して入るなら救われます。

・わたしは、良い牧者です。良い牧者は、羊のために命を捨てます。

・わたしはダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。(黙示録22:16)

ここにも、「わたしは・・である」という構文が使われています。これらはみな、イエス様が「わたしは・・ある」というお方だということを意味しています。つまり、

イエス・キリストこそ、モーセに語られた永遠の神であることの証拠です.

ヨハネの5章46節では、

ヨハ 5:46 もしあなたがたがモーセを信じているのなら、わたしを信じたはずです。モーセが書いたのはわたしのことだからです。

イエス様がこう語られた時、明らかに、ご自分がモーセに「わたしは・・ある」と語られたことを覚えて、こう言われたのです。

とにかくモーセにとっては、エジプトの王パロの軍隊の追跡も問題ではありましたが、エジプトを離れてからのイスラエルの民を養うことも、シナイの荒野を大勢の民で旅することの困難さも、それ以上の問題でした。モーセは、それら一つひとつの課題を、主が背負ってくださると信じたのです。

私たちは罪の生活を離れて、主にある新しい生活に踏み出そうとする時、不安を覚えるかもしれませんが、その時こそ、すべてのことを、主が助けてくださると信じることが大切です。それを信じないと不安にさいなまれてしまいます。

仕事を変える時、住まいを変える時、地上を去って御国に帰るときも、全てのことを主が備えて助けてくださることを、信じることが大切です。

わたしも開拓伝道をして、日本のあちこちに行きましたが、確かにどこに行っても、主は助けてくださいました。

主は、ご自分の助けと導きを信じて勇敢に従っていく者を、見捨てたり見離したりするお方ではありません。

ヨシュア記を二つ読んで見ましょう。

ヨシュア記1:5 あなたの一生の間、だれひとりとしてあなたの前に立ちはだかる者はいない。わたしは、モーセとともにいたように、あなたとともにいよう。わたしはあなたを見放さず、あなたを見捨てない。

ヨシュア記1:8 この律法の書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちにしるされているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。

1:9 わたしはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。」

モーセと同じように、ヨシュアにも同じ神の保証を与えております。

次にモーセは、後ろのエジプトを断ち切って、ひたすら神を見上げて進みました。

27節で「目に見えない方を見るようにして、忍び通した」と言っています。

「目に見えない方を見るようにして」ということばに注目してください。「目に見えない方」というのは、霊なる神様を指しています。

なぜこのような言い方を、わざわざしたのでしょうか。

それは、モーセの信仰の特徴を、表わすためであります。

神は霊ですから、肉眼では見ることができないお方です。肉眼では見えませんから、クリスチャンであっても、誘惑や試練に会うと動揺して、信仰の目が曇り、神を見失いやすいのです。この世の富や、人間の指導者や、目の前の困難な問題に心を奪われてしまうと、神様を見失ってしまいます。

モーセとエリヤが変貌山に現れた時、弟子たちの目は曇りました。モーセやエリヤが去った時、イエス様だけしか見えなくなりました。

金持ちの青年は、自分の財産が見えてしまった時に、イエス様を見失ってしまいました。

まだ霊の目が十分に開かれていなかった弟子たちに、イエス様は次の様に仰いました。

ヨハネの14章7節~11節を読んでみましょう。

ヨハネ14:7 あなたがたは、もしわたしを知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし、今や、あなたがたは父を知っており、また、すでに父を見たのです。」

14:8 ピリポはイエスに言った。「主よ。私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。」

14:9 イエスは彼に言われた。「ピリポ。こんなに長い間あなたがたといっしょにいるのに、あなたはわたしを知らなかったのですか。わたしを見た者は、父を見たのです。どうしてあなたは、『私たちに父を見せてください』と言うのですか。

14:10 わたしが父におり、父がわたしにおられることを、あなたは信じないのですか。わたしがあなたがたに言うことばは、わたしが自分から話しているのではありません。わたしのうちにおられる父が、ご自分のわざをしておられるのです。

14:11 わたしが父におり、父がわたしにおられるとわたしが言うのを信じなさい。さもなければ、わざによって信じなさい。

自分の知恵と考えに頼って、霊的盲目になっていた弟子たちは、イエス様の内に父がおられることを信じることができなかったのです。

トマスに対しては次のように言われました。

ヨハネ 20:27 それからトマスに言われた。「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手を 伸ばして、わたしのわきに差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。」

20:28 トマスは答えてイエスに言った。「私の主。私の神。」

20:29 イエスは彼に言われた。「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。」

目で見て信じるのではなくて、イエス様はトマスに「信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と教えました。見ずに信じる者は幸いです。

ヘブルの11章1節で、信仰の定義について語られています。

ヘブル11:1 信仰は望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させるものです。

信仰の基礎は、目に見えない霊の神様を確信するところから始まります。この信仰の価値は偉大です。

ローマの8章24~25を読んで見ましょう。

ロ-マ 8:24 私たちは、この望みによって救われているのです。目に見える望みは、望みではありません。だれでも目で見ていることを、どうしてさらに望むでしょう。

8:25 もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。

第二コリントの4章18節も読んで見たいと思います。見えないもののことについて書いてあります。

Ⅱコリ 4:18 私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。

第一テモテの1章17節も読んで見ましょう。目に見えない神様のことについて書いてあります。

Ⅰテモ 1:17 どうか、世々の王、すなわち、滅びることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとが世々限りなくありますように。アーメン。

モーセは、この目に見えない神なるお方を、はっきりと見えるかのように信じて、忍び通した、と言っています。目に見えないから、当てにならないお方ではありません。実在していない人を実在するかように信じた、のではなくて、実在している目に見えないお方を、目に見えるかのように、実在しているお方のとおりに信じた、忍び通した、と言うことであります。

これはいったいどのようにしたか、と言うと、出エジプト記の33章11節を読んで見たいと思います。

出 33:11 【主】は、人が自分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。

ここには、目に見えない神様を、はっきりと目に見えるかのように信じている姿が、ありますね。主は、「自分の友と語るように」語られていますから、その形態がどうであれ、非常に濃密で、親しく、愛と信頼を示されて、みこころを告げられたことが分かります。

「顔と顔とを合わせて語られた」と言っていますから、それがどんな形態であれ、濃密な臨在を表わされたことを示しています。その形態に興味を示す人もいますが、私はどんな形態であったかよりも、主が人間モーセに示された濃密で、親密なみことばと聖霊による交わりと、語りかけと、臨在を求めたい。このことを聖なる全能の神が、神のしもべモーセにしてくださったのですから、私たちにもしてくれるはずであります。

たとえば主は、木から降りてきたザアカイの家に泊まってくださっています。

ベタニヤのマリヤとマルタの家にも来てくださって、親しく交わっておられます。

このことは今も、可能なはずです。

主との親しい濃密な交わりがなければ、モーセのように、重い課題を負って、長い期間、忍耐強い信仰を働かせることができません。私たちが、長い期間、忍耐強い信仰を働かせることができるのは、神が共に行ってくださるからです。忍耐が崩れるのは、神以外のものに目が移って神を見失い、心が動揺するからです。

マタイ14章29~31節を読んで見たいと思います。

マタイ14:29 イエスは「来なさい」と言われた。そこで、ペテロは舟から出て、水の上を歩いてイエスのほうに行った。

14:30 ところが、風を見て、こわくなり、沈みかけたので叫び出し、「主よ。助けてください」と言った。

14:31 そこで、イエスはすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。

有名な箇所ですね。ペテロが沈みかけたところです。

今日、私たちは内なるキリストを経験させていただいております。このお方から目を離さずに、注目し、信頼し、愛して、従い続けるなら、モーセと同じ信仰に近づくことができます。是非このことを、経験させていただきたいものです。

イスラエルの民は、エジプトを出て、カデシュ・バルネヤまで来て不信仰になり、罪の奴隷のエジプトに帰りたい、と言い出しましたが、モーセとヨシュアとカレブの三人だけは、主の約束を信じて、神の約束の地に進むことを選びました。

途中から、きよめの信仰を捨ててしまって、一生涯、シナイの荒野をさまよい放浪する人が少なくありません。自分の知恵と考えと努力で、頑張ろうとするからです。目に見えない神を、目に見えるかのように確信して進まないからです。

モーセは、前進することがどんなに苦しくても、塩の柱になったロトの妻のように、後ろを振り返ることはしませんでした。

ピリピの3章13節~14節を読んで見ましょう。

ピリピ3:13 兄弟たちよ。私は、自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、

3:14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。

残念ながら多くのクリスチャンが、一度は主イエスを信じて罪の生活を立ち去ったあとに、再び罪の生活に舞い戻っているのを見かけます。

マタイの12章43節~45節に注目しましょう。

マタイ 12:43 汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を捜しますが、見つかりません。

12:44 そこで、『出て来た自分の家に帰ろう』と言って、帰って見ると、家はあいていて、掃除してきちんとかたづいていました。

12:45 そこで、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を七つ連れて来て、みな入り込んでそこに住みつくのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことになるのです。」

私たちは、自分の救い主であり、きよめ主であるイエス・キリストを、いつも心に満たしておき、決してイエス様なしの留守の状態にしないように、主に満たされた生活をすべきです。

自分の知恵と力に頼って一生懸命になると、自分の心の中で、イエス様が留守になってしまいます。自分中心の思いが侵入してきて、こういうことを繰り返していると、サタンに引きずられて、だんだんと信仰が分からなくなってしまいます。

信仰とは、自分が一生懸命努力していることである、というふうに思うようになってしまいます。そうすると、後ろを振り向くことになってしまいます。

そうならないためには、勇気のある、忍耐強い信仰が必要です。

モーセはこの信仰を持って、40年以上、イスラエルの民の大群衆を導いていく困難を成し遂げて、イスラエルの民は、神の約束の地に入ることができたのです。

私たちも、目に見えないお方を、目に見えるかのように、信仰を持って歩んで行く必要があります。そのために、みことばと聖霊が働いてくださいます。

私たちは、みことばの光を、足の灯、道の光として、毎日、生活の中で活用させていただきたいのです。

最後にヘブル10章35~39節を読んで終わりたいと思います。

ヘブル10:35 ですから、あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。

10:36 あなたがたが神のみこころを行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。

10:37 「もうしばらくすれば、来るべき方が来られる。おそくなることはない。

10:38 わたしの義人は信仰によって生きる。もし、恐れ退くなら、わたしのこころは彼を喜ばない。」

10:39 私たちは、恐れ退いて滅びる者ではなく、信じていのちを保つ者です

「恐れ退くなら、わたしは喜ばない」と仰いました。「私たちは、恐れ退いて滅びる者ではない」と言っています。私たちは、信仰の確信を投げ捨ててはなりません。信仰は、大きな報いをもたらすものだからです。

神様のみこころを行う、とは、信仰を働かすことを言っています。毎日の生活の中で、みことばを活用させていただいて、「そのために必要なのは忍耐だ」と仰いました。

イエス様の再臨が近づいております。「おそくなることはない」と仰いました。

「わたしの義人は信仰によって生きる」(ヘブル10:38)

信仰を使わせていただきたいと思います。

今日はモーセの信仰の一部をお話ししましたけれども、モーセと共に生き、ヨシュアと共に生きてくださった神様は、私たちと共にも歩んでくださいます。

もうすぐ、親密に再び交わってくださった神様は、私たちとも交わってくださいます。

このお方を、私たちのまことの神として受け入れさせていただいて、この一週間も歩ませていただきたいと思います。

お祈り

「わたしの義人は信仰によって生きる」

恵みの深い天のお父様、こうして豊かな恵みを頂いて、私たちの信仰を励ましてくださり、目に見えないお方でありますけれども、イエス様が仰ったように、「わたしが父におり、父がわたしの内におられることを、あなた方は知らなかったのですか」と教えられました。

自分の知恵と考えに頼っている人には、目の前にイエス様がいても、そこに神様がいらっしゃることが分からない、イエス様はそう仰っておられます。

御霊が働いてくださるように、私たちの内に主がいてくださることを体験させて頂いて、目に見えないお方を目に見えるかのように、この一週間を歩ませてください。

そのことを証しさせていただけるように顧みてください。

尊いキリストの御名によってお祈りいたします。

アーメン。

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

<今週の活用聖句>

ヘブル人への手紙10章35~39節

「ですから、あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。…わたしの義人は信仰によって生きる。…私たちは、恐れ退いて滅びる者ではなく、信じていのちを保つ者です。」

地の塩港南キリスト教会

横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421