聖書の探求(317b) サムエル記第二 10章 アモン人の王の死去、ダビデの使者の受けた恥辱、アモン人との戦い

「ダビデとアモン人との戦い」(Biblical illustrations by Jim Padgett, courtesy of Sweet Publishing、Wikimedia Commonsより)

10章は、サムエル記第二の前半のダビデの勝利の時代の終わりを告げる章であり、ダビデ王の興隆期の終わりを告げています。そして11章からは、ダビデ王国の中期、ダビデの衰退期に移っていきます。

この10章は、ダビデがアモン人の王の死去に際して、哀悼の気持ちを伝えるために使者たちを遣わした時、使者たちが恥辱を受けたことを記しています。近隣諸国との平和は長続きしなかったのです。

8章12節に分捕り物を奪った者たちの中にアモン人の名が記されていますが、その時の戦いが10章に記されているのです。歴代誌第一19章は、この10章の記事と全く同じ内容の並行記事です。

10章の分解

1~5節、ダビデの使者の受けた恥辱

6~19節、ダビデとアモン人との戦い

1~5節、ダビデの使者たちの受けた恥辱

1~2節、アモン人の王ナハシュが死んだので、ダビデはその息子ハヌンに、彼の父がダビデにしてくれた親切に対して、悔やみを言わせるために、家来を派遣したのです。

Ⅱサム 10:1 この後、アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。

10:2 ダビデは、「ナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたように」と考えた。そこで、ダビデは家来を派遣して、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモン人の地に来たとき、

おそらく、ダビデとその家族がモアブ近辺にサウルを逃れて亡命していた時、アモン人の王ナハシュから親切を受けていたのでしょう(サムエル記第一22:3,4)。ですからダビデはナハシュの息子ハヌンにも友好的な気持ちを持っていたのです。

3節、ところがアモン人のつかさたち(アモンの町々の首長たちか、ハヌンの側近たちと思われます)が、若い経験不足のハヌンを、ダビデの使者はスパイであるとそそのかしたのです。

Ⅱサム 10:3 アモン人のつかさたちは、彼らの主君ハヌンに言った。「ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この町を調べ、探り、くつがえすために、ダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。」

彼らは周辺諸国を統治したダビデを恐れていたのです。今回も、悔やみの使者を装って、アモンの町を調べて、侵略するためにスパイをよこしたのですと、ハヌンに吹き込んだのです。

4節、その話にだまされたハヌンは、ダビデの使者のひげを半分そり落とし、衣の半分を切って尻のあたりまでにして、ダビデのもとに送り返したのです。

Ⅱサム 10:4 そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分そり落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。

私たちは、だれの意見を聞き入れるかを、十分慎重に、選ぶことが大切です。常日頃、どういう性質の人を友としているかも大切なことです。

5節、この仕打ちは、当時のイスラエル人にとっては最大の軽蔑であり、最大の屈辱を味わわせたのです。

Ⅱサム 10:5 ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。「あなたがたのひげが伸びるまで、エリコにとどまり、それから帰りなさい。」

使者たちは、そのような姿でエルサレムの町に入ることを非常に恥じていたので、ダビデは彼らのひげが伸びるまでエリコにとどまることを命じています。

こうして、アモン人の誤解と不安と恐怖から、戦いが始まったのです。またハヌンが愚かな人の助言を聞き入れたことから、無益な戦いが始まったのです。自分に信仰の確信のない人は、いつも他人の言葉に左右され、だまされて、自らわざわいを招く行動をしてしまうのです。

6~19節、ダビデとアモン人との戦い

Ⅱサム 10:6 アモン人は、自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやって、ベテ・レホブのアラムとツォバのアラムの歩兵二万、マアカの王の兵士一千、トブの兵士一万二千を雇った。

6節、「アモン人は、自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。」というのは、ダビデが戦いの準備を始めたと思ったのでしょう。歴代誌第一 19章6節では、「アモン人は、自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。」と記しています。彼らの判断はことごとく戦いに傾いています。

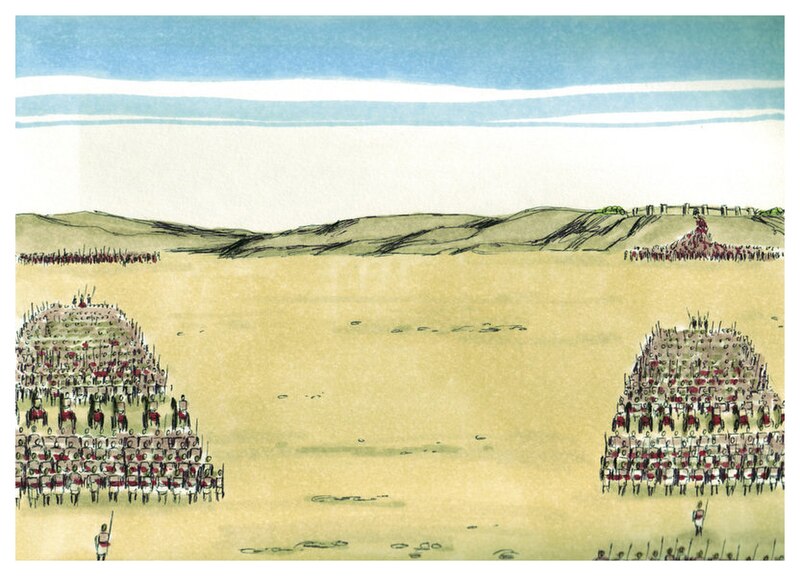

戦争が避けられないと判断したアモン人は、使いをやって、ヘルモン山の北東、東はユーフラテス川から南はヤボク川に至るまでの広大な地域からアラム人(スリヤ人)の兵士を合計三万三千人雇っています。

「ベテ・レホブのアラムとツォバのアラム」の「ベテ」は「…の家」という意味で、「レホブ」はツォバの王でした(8:3)。すなわち「ツォバの王レホブの家」という意味になります。ここはダマスコとユーフラテスの中間にありました。歴代誌第一 19章6節ではベテ・レホブのアラムは「アラム・ナハライム(ギリシャ語では、スリヤ・メソポタミヤ)」と呼ばれています。

「マアカの王」は「アラム・マアカ」(歴代誌第一 19:6)で、マアカはイスラエルの北東バシャンの北、ヘルモン山の近くのゲシュル付近の小さなスリヤ人の王国でした。

トブは、ヨルダン川の東の地にありました。

歴代誌第一 19章の並行記事によると、ハヌンは相当数の騎兵隊と戦車の軍勢を雇ったことを示しています。支払われた金額は銀一千タラントだったと記しています(歴代誌第一 19:6)。一タラントは銀三十四キログラムですから、巨額の代金を払ったのです。

7,8節、ハヌンが軍隊を集めていることを聞いたダビデは、攻撃のためにヨアブと勇士たちの全軍を送り、「門の入口(すなわち、アモンの首都ラバの門の入口)」で、戦いが始まったのです。

Ⅱサム 10:7 ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。

10:8 アモン人は出て、門の入口に戦いの備えをした。ツォバとレホブのアラムおよびトブとマアカの人たちは、別に野にいた。

雇ったアラムの兵士たちは、別の野にいて、ヨアブの軍隊に襲いかかるスキを狙っていたのです。

9.10節、ヨアブはすぐにそのことに気づいて、イスラエルの軍を二つに分け、精鋭軍の中から更に兵士を選んでアラムの大軍に立ち向かう陣備えをし、残りの兵士たちは、兄弟のアブシャイ(14節では「アビシャイ」となっています)の指揮に任せて、アモン人に立ち向かわせました。

Ⅱサム 10:9 ヨアブは、彼の前とうしろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣ぞなえをし、

10:10 民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣ぞなえをした。

9節の「彼の前とうしろに戦いの前面がある」はヨアブの軍隊が前とうしろから攻撃されやすい状態にあったことを示しています。

11節、そこでヨアブは、ヨアブの軍とアビシャイの軍のどちらかが困難に陥ったら、他の軍が応援に行くということにしました。

Ⅱサム 10:11 ヨアブは言った。「もし、アラムが私より強ければ、おまえが私を救ってくれ。もし、アモン人がおまえより強かったら、私がおまえを救いに行こう。

12節、そして「強くあれ。われわれの民のため、われわれの神の町町のために全力を尽くそう。主はみこころにかなうことをされる。」と、勇気と神の導きに対する信仰の確信をもって励ましています。最後に本当の力となるのは、神の御力であることを示しています。

Ⅱサム 10:12 強くあれ。われわれの民のため、われわれの神の町々のために全力を尽くそう。【主】はみこころにかなうことをされる。」

13節、ヨアブが自分の部下の兵士たちを連れてアラム軍と戦おうとして近づいた時、アラム軍はヨアブ軍の前から逃げ出しています。

Ⅱサム 10:13 ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。

銀で雇われた兵士たちは、信仰の確信を持って戦う兵士たちの前から、すぐに逃げ出したのです。

14節、アモン人の兵士たちは、アラム軍が逃げ出したのを見て、アビシャイの軍隊の前からも逃げ出して、自分たちの要塞の町の中に急いで逃げ込んだのです。

Ⅱサム 10:14 アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて、町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を打つのをやめて、エルサレムに帰った。

しかしヨアブはアモン人を追撃せず、エルサレムに帰っています。その理由は記されていませんが、季節が戦いに悪かったからか、それとも、追撃すれば、アラム軍の突然の攻撃を受ける危険を感じていたからかも知れません。とにかくヨアブは深追いをしなかったのです。

15節、アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した、とあります。

Ⅱサム 10:15 アラムは、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した。

8章3節でツォバの王ハダデエゼルは、ダビデに負けた経験があり、その恨みを晴らしたいという思いがあったものと思われます。

16節、そこで、ハダデエゼルはユーフラテス川の向こうにいる他のアラム人に援助を求めたのです(歴代誌第一 19:16)。

Ⅱサム 10:16 ハダデエゼルは使いを送り、川向こうのアラムを連れ出したので、彼らはヘラムに来た。ハダデエゼルの将軍ショバクが彼らを率いていた。

彼らはハダデエゼルの将軍ショバクに率いられてヘラムに来たとあります。「率いられて」とは、使役動詞ですので、かなり無理矢理「戦いに連れ出された」ことを意味しています。

「川向こうのアラム」とは、アラムの勢力の境界地にまで協力を求めたことを示しています。

「ヘラム」は、ヨルダン川の東の地、東マナセの地のヘラムのことで、ここでダビデの軍隊と出会うことになったのです。

17,18節、今回の戦いは、アラムの最強の王ハダデエゼルの軍とダビデ自身が指揮をとるイスラエル軍の戦いとなりました。

Ⅱサム 10:17 このことがダビデに報告された。すると、彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って、ヘラムへ行った。アラムはダビデに立ち向かう陣ぞなえをして、彼と戦った。

10:18 アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵七百と騎兵四万をほふり、将軍ショバクを打って、その場で殺した。

しかしハダデエゼルの軍は完全に敗北しました。この時のアラム軍は戦車兵七百、騎兵四万と将軍ショバクが処刑されています。しかし歴代誌第一19章18節では、「戦車兵七千、歩兵四万」となっています。これは分類の仕方や数え方の違いによるものと思われます。また数えた人によっても、違っていると思われます。

19節、ハダデエゼルの支配下にあったアラムの各地の諸王たちは、アラムが完全に敗北したのを見て、イスラエルと講和を結び、イスラエルのしもべとなり、貢を納める者となりました。

Ⅱサム 10:19 ハダデエゼルに仕えていた王たちはみな、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ、彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからはもう、アモン人を救おうとはしなかった。

その後、アモン人を助けようとはしなかったのです。多額の金銀をもらって他人の争いに加わることはかえって自分を破滅させることになります。

ダビデの勝利は、いつでも主が導いて下さる戦いでした。その戦いが神の栄光のためであり、神の民のためであり、神の働きのためである場合は、主に祈り、主の力をいただいて、勇敢に働き、敵の軍隊の多さに恐れてはなりません。そして戦いの結果は、神を信頼して、任せていなければなりません。時に、ヨアブのように前とうしろから攻撃される立場に立たされることもあるかも知れません。その時でも、主の導きを信じて、勇敢に働かせていただきましょう。

(まなべあきら 2010.8.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)