聖書の探求(323) サムエル記第二 16章 ダビデの逃亡中に起きた出来事、アブシャロムの計略

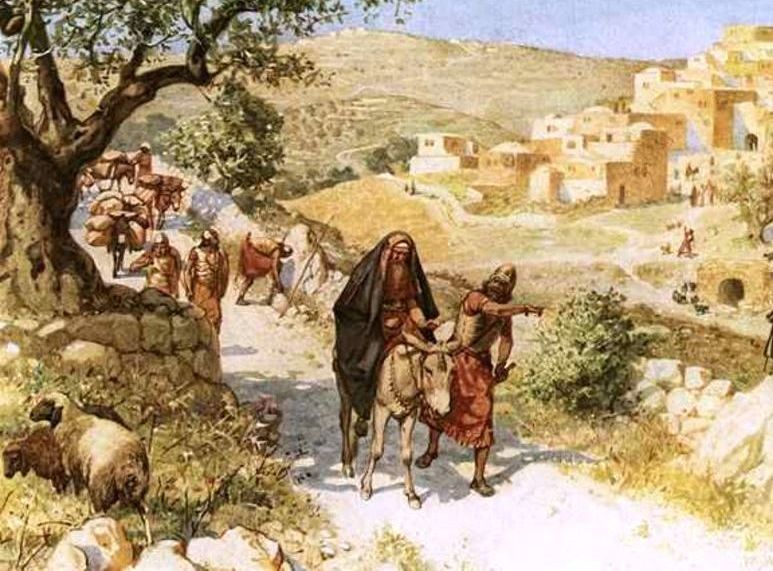

スコットランドの画家 William Hole (1846–1917)による「David fleeing from Jerusalem is cursed by Shimei(エルサレムから逃亡中のダビデはシムイにのろいの言葉を叫ばれる)」(Wikimedia Commonsより)

本章は、ダビデの逃亡中に起きた出来事を記しています。

16章の分解

1~4節、ツィバの偽り

5~14節、シムイののろい

15~23節、アブシャロムの計略

1~4節、ツィバの偽り

ダビデがオリーブ山の頂上から東の斜面を下って、エリコへの道を下っていた時、二つの出来事が起きました。

一つは、ヨナタンの息子で足が不自由だったメフィボシェテの財産管理を任せてあったツィバ(9章)が一くびき(二頭)のろばにパン二百個、干しぶどう百ふさ、夏のくだもの百個、ぶどう酒一袋を載せて、ダビデ王を迎えに来ていたのです。

Ⅱサム 16:1 ダビデは山の頂から少し下った。見ると、メフィボシェテのしもべツィバが王を迎えに来ていた。彼は、鞍を置いた一くびきのろばに、パン二百個、干しぶどう百ふさ、夏のくだもの百個、ぶどう酒一袋を載せていた。

16:2 王はツィバに尋ねた。「これらは何のためか。」ツィバは答えた。「二頭のろばは王の家族がお乗りになるため、パンと夏のくだものは若い者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。」

ツィバはダビデに、「二頭のろばは王の家族がお乗りになるため、パンと夏のくだものは若い者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。」と言っています。

六百人の兵士には、これだけの食料では、わずかの助けにしかなりませんが、それでも逃亡しているダビデにとって、非常に有難い助けに思えたでしょう。そしてツィバを恩と感謝を忘れない忠実なしもべと思ったでしょう。しかしツィバはそういう忠誠心のある人ではなかったのです。しかし困窮していたダビデは、まんまとツィバにだまされてしまったのです。ツィバはこのわずかの食料とぶどう酒で、主人メフィボシェテの財産を全部、手に入れたのですから。

自分が苦しい時、助けてくれる人が現われることは有難いことですが、全ての人が真実に忠実な人とは限らないのです。

3節、ダビデは、メフィボシェテはどこにいるのか、と尋ねています。ツィバと一緒に来ていなかったのです。

Ⅱサム 16:3 王は言った。「あなたの主人の息子はどこにいるか。」ツィバは王に言った。「今、エルサレムにおられます。あの人は、『きょう、イスラエルの家は、私の父の王国を私に返してくれる』と言っていました。」

ツィバは「今、エルサレムにおられます。あの人は、『きょう、イスラエルの家は、私の父の王国を私に返してくれる。』と言っていました。」と答えています。これは偽りでした。メフィボシェテはアブシャロムの側につき、アブシャロムが、サウルの財産を返してくれると言っていた、と偽りを述べたのです。

4節、ダビデはツィバの言葉を早合点して信じてしまったのです。そしてメフィボシェテの財産をツィバ自身のものとして与えてしまったのです。

Ⅱサム 16:4 すると王はツィバに言った。「メフィボシェテのものはみな、今、あなたのものだ。」ツィバが言った。「王さま。あなたのご好意にあずかることができますように、伏してお願いいたします。」

このツィバの言ったことが偽りであったことは、後にダビデがエルサレムに戻って、メフィボシェテの弁明を聞いた時に、明らかになったのです。

メフィボシェテはツィバについて、「私の家来が、私を欺いたのです。……彼は、このしもべのことを、王さまに中傷しました。」(19:26~27)と言っています。しかしダビデがメフィボシェテの財産をツィバに与えたことについて、不平も不満も言っていません。

これに対してダビデは、メフィボシェテを完全には信用しなかったようです。「あなたはなぜ、自分の弁解をくり返しているのか。私は決めている。あなたとツィバとで、地所を分けなければならない。」(19:29)

ダビデはよほど、逃亡中に食料を持って助けに来たツィバをありがたく思い、信用したようです。反対に、ツィバと一緒に来なかったメフィボシェテには不満が残っていたようです。人の心の中の真実を見抜くことは、神以外、人としては何と難しいことでしょうか。この点で、ダビデの判断とツィバとメフィボシェテの扱いは誤ってしまったのです。

ツィバは、足が不自由で、実権のない主人を見くびっていたのです。そして主人の財産を手に入れて、自分も他人に仕えるしもべではなくて、主人になる機会を狙っていたのです。ツィバは、こうしてダビデの前に功績を立て、自分自身で地所を持つ主人となったのです。彼は決して忠誠を尽くしたしもべではなかったのです。

5~14節、シムイののろい

もう一つ起きた事件は、シムイがダビデをのろった出来事です。

5節、オリーブ山の頂上を少し下った所にあったバフリムまで、ダビデの一行が来た時、ちょうどサウロの家の一族の一人のシムイが出て来て、ダビデに、盛んにのろいの言葉を吐き出すように叫びました。

Ⅱサム 16:5 ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうど、サウルの家の一族のひとりが、そこから出て来た。その名はシムイといってゲラの子で、盛んにのろいのことばを吐きながら出て来た。

シムイはゲラの子で、サウルの家に下った不幸なわざわいは、すべてダビデの故と考えて、積りに積っていた怒りと憎悪とを一気に、逃亡中のダビデに浴びせかけたのです。

6節、シムイは、ダビデとすべての家来たちに向かって石を投げつけました。

Ⅱサム 16:6 そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちはみな、王の右左にいた。

民と勇士たちは、突然のことで、王の左右にいて、しばらく静観していました。

7~8節は、シムイののろった内容です。

Ⅱサム 16:7 シムイはのろってこう言った。「出て行け、出て行け。血まみれの男、よこしまな者。

「出て行け、出て行け。」は、ダビデたちがエルサレムから逃れていることを嘲ったのです。

「血まみれの男」とは、ダビデが戦士であって、戦場で多くの人を倒したことをなじっているのです。「よこしまな者」とは、直訳で「ベリヤアルの者」で、祭司エリの息子たちにもこの言葉が使われています(サムエル記第一 2:12)。士師記19章22節にも同じ言葉が使われています。新約聖書では、パウロが「キリストとベリアルとに、何の調和があるでしょう。」(コリント第二 6:15)と言って、ベリアルをキリストに敵対する者として呼んでいます。これは明らかにサタンを指しています。シムイは、ダビデを悪魔につける者と言ってのろったのです。

8節、今、ダビデがエルサレムから逃げているのは、サウルに代わってダビデが王となったことに対する主の審判の報いだとのろったのです。

16:8 【主】がサウルの家のすべての血をおまえに報いたのだ。サウルに代わって王となったおまえに。【主】はおまえの息子アブシャロムの手に王位を渡した。今、おまえはわざわいに会うのだ。おまえは血まみれの男だから。」

しかしダビデがサウルに代わって王となったのは、ダビデの意向ではなく、神の油そそぎの任命によったのです。またダビデがサウルの家の人を手にかけて殺したことはありませんでした。ダビデはサウルを殺す機会が与えられても、主が油そそがれた方に手を下すことを恐れて、自分も手を下さず、家来たちにも決して手を下させなかったのです。サウルの家の者は敵のペリシテ人の手にかかって殺されたのです。のろう人の言葉は正確ではありません。ただ怒りと憎しみが、のろいの言葉を被って出て来ているだけです。

しかしダビデにとって、つらかった言葉は、「主はおまえの息子アブシャロムの手に王位を渡した。」でしょう。わが子アブシャロムの反逆が敵のののしりの材料に使われたことは、ダビデにとって悲しかったことでしょう。しかしそれはダビデ自身の罪から出たことでもあったのです。罪は目先の快楽をもたらしても、その先には決して良い結果をもたらしません。「今、おまえはわざわいに会うのだ。」これはシムイののろいの言葉でしたが、ダビデの心に強く突き刺さったことでしょう。

9節、ツェルヤの子アビシャイは、ヨアブの兄弟で、イスラエルでも有名な勇士で、ダビデの側近でした。彼は戦いには勇士でしたが、霊的にはあまり知恵のある人とは言えませんでした。彼はダビデを激しくののしっているシムイを放っておけなくなり、ついに、ダビデに「この死に犬めが、王さまをのろってよいものですか。行って、あの首をはねさせてください。」と言っています。

Ⅱサム 16:9 すると、ツェルヤの子アビシャイが王に言った。「この死に犬めが、王さまをのろってよいものですか。行って、あの首をはねさせてください。」

彼はサムエル記第一 26章8節でも、サウルを一気に地に刺し殺させて下さいと言っています。

こういうことは力ある勇士なら、だれしも考えることなのかも知れませんが、ダビデは今回も許可していません。高慢で他人をのろう者は神に敵対している人ですから、手を下さなくても、必ず神のさばきを受けて自ら滅びる時が来るのです。

「高ぶりは破滅に先立つ。心の高慢は倒れに先立つ。」(箴言16:18)

「さばいてはいけません。さばかれないためです。あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなたがたも量られるからです。また、なぜあなたがたは兄弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の梁には気がつかないのですか。兄弟に向かって、『あなたの目のちりを取らせてください。』などとどうして言うのですか。見なさい。自分の目には梁があるではありませんか。偽善者たち。まず自分の目から梁を取りのけなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも、ちりを取り除くことができます。」(マタイ7:1~5)

他人を激しくさばいたり、責めたり、口ぎたなくののしったり、突き放すような冷淡な態度を取ってはいけません。必ず、自分が主から同じ扱いを受ける時が来るからです。

10節、ダビデはツェルヤの子らを思い止まらせています。

Ⅱサム 16:10 王は言った。「ツェルヤの子らよ。これは私のことで、あなたがたには、かかわりのないことだ。彼がのろうのは、【主】が彼に、『ダビデをのろえ』と言われたからだ。だれが彼に、『おまえはどうしてこういうことをするのだ』と言えようか。」

「これは私のことで、」は、ダビデ自身の罪のために、このわざわいが起きていたことをダビデが自覚していたことを示しています。

また、主が彼に「ダビデをのろえ。」と言われたからだとも、言っています。これは主が人をのろうことを勧められたことを言っているのではありません。シムイがダビデをのろうことを、主が止められなかったことを意味しているようです。これも、ダビデ自身が自分の罪の責任を意識して、このことを言ったのです。ですから、シムイののろいについては、主が処分して下さることに委ねて、何もせず、待っているのが最善であると判断していたのです。もし、ここでシムイを殺害して、黙らせれば、再び血を流すことになり、相手の怒りや悪意に対して、怒りで応戦してしまうことになります。

「愛する人たち。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書いてあるからです。『復讐はわたしのすることである。わたしが報いをする、と主は言われる。』もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって、善をもって悪に打ち勝ちなさい。」(ローマ12:19~21)

「悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなたがたは祝福を受け継ぐために召されたのだからです。」(ペテロ第一 3;9)

11節、ダビデは、「見よ。私の身から出た私の子さえ、私のいのちをねらっている。」のだから、ましてダビデを憎んでいるベニヤミン人がダビデをのろうのはなおさらのことであると、悲しみに満ちた説明をして、アビシャイとすべての家来を説得して、シムイを殺すことを思い止まらせたのです。

Ⅱサム 16:11 ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。「見よ。私の身から出た私の子さえ、私のいのちをねらっている。今、このベニヤミン人としては、なおさらのことだ。ほうっておきなさい。彼にのろわせなさい。【主】が彼に命じられたのだから。

16:12 たぶん、【主】は私の心をご覧になり、【主】は、きょうの彼ののろいに代えて、私にしあわせを報いてくださるだろう。」

11~12節、ダビデは、「ほうっておきなさい。彼にのろわせなさい。主が彼に命じられたのだから。たぶん、主は私の心をご覧になり、主は、きょうの彼ののろいに代えて、私にしあわせを報いてくださるだろう。」と、主に信頼と望みを置いています。事実はダビデの言う通りになったのですが、いつでも主に信頼する者は失望させられることはありません。

「主に身を避けることは、人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりもよい。」(詩篇118:8,9)

「彼に信頼する者は、決して失望させられることがない。」(ペテロ第一 2:6)

13節、ダビデと部下たちは、黙ってシムイに立ち向かわず、静かに道を進んでいたので、シムイはそれをいいことにして、オリーブ山の中腹をダビデと並行して歩み、のろったり、石を投げたり、ちりをかけたりしました。

Ⅱサム 16:13 ダビデと彼の部下たちは道を進んで行った。シムイは、山の中腹をダビデと平行して歩きながら、のろったり、石を投げたり、ちりをかけたりしていた。

こういう行動を取ったということは、シムイはダビデを、石やちりを投げて届くほどの近くを歩んでいたのです。彼はダビデが弱気になって無抵抗になっていると勘違いしていたのです。このような態度を取る人は、高慢で、愚か者です。必ず自分に致命的なわざわいを招くのです。

14節、やがてシムイもついて来なくなったのでしょう。長時間、山道を歩き続けていたダビデの一行は疲れて、休息をとっています。

Ⅱサム 16:14 王も、王とともに行った民もみな、疲れたので、そこでひと息ついた。

15~23節、アブシャロムの計略

15節、アブシャロムと彼が率いるイスラエル人はエルサレムの都に入りました。

Ⅱサム 16:15 アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルもいっしょであった。

ここからダビデへの攻撃を始めるのです。そして巧みな戦略家のアヒトフェルも同行していました。彼はアブシャロムだけでなく、イスラエルの民全員が最も信頼する忠告者、助言者だったのです。

15~19節は、ダビデの友アルキ人フシャイとアブシャロムの会話を記しています。

Ⅱサム 16:16 ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。「王さま。ばんざい。王さま。ばんざい。」

フシャイは「王さま。ばんざい。王さま。ばんざい。」と、アブシャロムに絶大な忠誠を表わす言葉をもって近づいています。この時、アブシャロムはまだダビデの王位を狙う反逆者であって、王位に着いてはいませんでしたが、フシャイはあたかもアブシャロムがすでに王位に着いているかのように大げさに振舞ったのです。

17節、アブシャロムはフシャイに「これが、あなたの友への忠誠のあらわれなのか。」と皮肉っています。

Ⅱサム 16:17 アブシャロムはフシャイに言った。「これが、あなたの友への忠誠のあらわれなのか。なぜ、あなたは、あなたの友といっしょに行かなかったのか。」

アブシャロムはフシャイがダビデに忠誠を尽くしていた友人であったことをよく知っていたのです。「これがあなたの友への忠誠」とは、アブシャロムに「王さま。ばんざい。」と言って、アブシャロムに忠誠を表わすことが、あなたの友ダビデへの忠誠の表われなのか、それはダビデへの反逆ではないのか、と皮肉ったのです。

人は、他人のすることは、よく見えていても、自分がしていることは全く見えないものです。フシャイを皮肉ったアブシャロム自身、自分の実の父の命を狙い、その王位を奪おうとしているのですから、彼こそ、心を尽くして、父ダビデに忠誠を尽くすべき人ではなかったのではないでしょうか。自分の自己中心の反逆を棚に上げて、フシャイを皮肉ったのは、アブシャロムの心の状態が、常軌を逸していたことを示しています。

Ⅱサム 16:18 フシャイはアブシャロムに答えた。「いいえ、【主】と、この民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方といっしょにいたいのです。

16:19 また、私はだれに仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。」

18~19節、アブシャロムはフシャイを皮肉ったものの、フシャイの企みを見破ることができませんでした。なぜなら、フシャイはアヒトフェル同様に、すぐれた戦略家であり、賢人だったからです。そのフシャイが自分のもとに来てくれたことを、内心喜び、力強く感じていたからです。ダビデはそこまで読んで、フシャイをアブシャロムのもとに送り込んだのです。

フシャイはアブシャロムの嫌気たっぷりの皮肉を気に留めることもせず、「いいえ、主と、この民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方(アブシャロム)に私はつき、その方といっしょにいたいのです。」と言い、あなたの父ダビデに忠誠を尽くして仕えたように、私の友の子であるあなたにお仕えしますと、この上ない忠誠の言葉を語ったのです。この言葉で、アブシャロムはフシャイを信用してしまったのです。他人を策略にはめようとする者は、自ら策略に陥りやすいのです。

20~23節、アヒトフェルの策略が語られています。アブシャロムはアヒトフェルの策略を尋ねています。

Ⅱサム 16:20 それで、アブシャロムはアヒトフェルに言った。「あなたがたは相談して、われわれはどうしたらよいか、意見を述べなさい。」

彼はアブシャロムに父ダビデが留守番に残した父のそばめたちの所に入るように勧めています。

Ⅱサム 16:21 アヒトフェルはアブシャロムに言った。「父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルが、あなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに、くみする者はみな、勇気を出すでしょう。」

これは、侵略者がその国を占領して、その国の支配者となったことを公に表わす一つの方法として、その国の王の妻たちを自分のものとすることだったのです。アヒトフェルは、アブシャロムがイスラエルの王位をダビデから奪い取ったことを公に表わす方法として、ダビデが王宮に残していたそばめたちの所に入ることを勧めたのです。そうすれば、アブシャロムに組するイスラエルの民は勇気を出してダビデと戦う、というものでした。

22節、その目的を果たすために、王宮の屋上に天幕が張られ、その中ですべての民たちの目の前で、アブシャロムは父のそばめたちの所に入ったのです。

Ⅱサム 16:22 こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で、父のそばめたちのところに入った。

このことは、単に、王位を強奪しただけでなく、王との決裂を決定的なものとしてしまい、和解を全く不可能なものにしてしまう危険なことをしてしまったのです。

しかしアヒトフェルが、こうすることによって、イスラエル人のアブシャロムに対する忠誠がより強固なものとなり、アブシャロムの王位もより確実なものになると考えていたのです。結果は、これがアブシャロムの命取りになったのです。

「人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。」(箴言14:12)

23節、「当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神のことばを伺って得ることばのようであった。」ダビデにも、アブシャロムにも、そのように思われていたのです。

Ⅱサム 16:23 当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神のことばを伺って得ることばのようであった。アヒトフェルの助言はみな、ダビデにもアブシャロムにもそのように思われた。

ダビデにとって、アヒトフェルの助言は特に気になり、恐れていたものと思われます。

しかしそれは、アヒトフェルがダビデに反逆してアブシャロムの側につくまでのことです。主は彼がダビデにつき従って仕えている間は、御国のために彼に神の知恵を与えていたので、彼の助言は「人が神のことばを伺って得ることばのように」的確だったのです。しかし、彼が自分の野心から神のしもべダビデを捨てて、アブシャロムについた時、彼の助言は神を畏れない王たちが行なう方法を進言しており、その方法は全く違法で、恥ずべき事だったのを見ても、彼がすでに神の知恵を失っていたことを表わしています。

「主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒をさげすむ。わが子よ。あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。」(箴言1:7,8)

あとがき

昨年後半から、聖別会のテープを申し込まれる方が起こされています。お話をうかがうと、教会に行っているというだけの満足ではなくて、ご自分の内に確かなキリスト経験をしたいという求めがあられます。キリスト教信仰も、イベントを行なったり、教会の中だけの仲間の交わりを求めて集まる状態から、根本的に、生けるキリストを自分の内に経験することを求める人々が起こされつつあることは、大変喜ばしいことです。これが神秘主義に曲がって行ったり、カリスマ的行動に陥ったりせず、健全な、霊的信仰経験に根をおろして、イエス様の愛とみことばを証しするものに進んでいけば、聖霊の大いなるみわざを拝することができると信じています。信仰の神髄に到達する信仰を求めましょう。

(まなべあきら 2011.2.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)

「聖書の探求」の目次

【月刊「聖書の探求」の定期購読のおすすめ】

創刊は1984年4月1日です。2025年9月では、通巻498号 ヨブ記6~7章を掲載中、

まだまだ続きます。

お申し込みは、ご購読開始希望の号数と部数を明記の上、郵便振替、現金書留などで、

地の塩港南キリスト教会文書伝道部「聖書の探求」係にご送金ください。

一年間購読料一部 1,620円(送料共)

(単月 一部50円+送料85円、バックナンバーもあります。)

(複数の送料:3部まで110円、10部まで210円、多数の時はお問い合わせください)

郵便振替 00250-1-14559

「地の塩港南キリスト教会」

発行人 まなべ あきら

発行所 地の塩港南キリスト教会文書伝道部

〒233-0012 横浜市港南区上永谷5-22-2

電話FAX共用 045(844)8421

メール:chinosiokonan@gmail.com