聖書の探求(320) サムエル記第二13章 アムノンのタマル恋慕、アブシャロムのアムノン殺害、ダビデの悲しみ

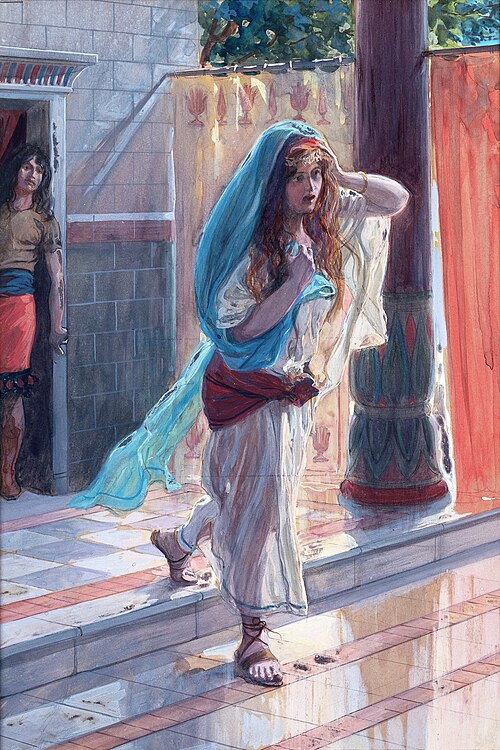

フランスの画家 James Tissot (1836–1902)による「Desolation of Tamar(タマルの悲劇)」(New YorkのJewish Museum蔵、Wikimedia Commonsより)

13~18章は、アムノンとタマルの事件から、タマルの兄アブシャロムがアムノンを殺害したことから始まって、アブシャロムの死で終わっています。まことに悲しい事件が続いていますが、これは主が「聞け。わたしはあなたの家の中から、あなたの上にわざわいを引き起こす。」(12:11)と宣言されたことの実現です。主が語られたことは確実に実現するのです。

ダビデの輝かしい成功と、彼自身の家族の間に起きた急速な崩壊の事件とは、あわれな対比があります。ダビデの息子たちはダビデのすぐれた信仰を受け継がず、繁栄した生活環境の中で、父ダビデの堕落した面だけを受け継いでいったのです。

13章の分解

1~2節、アムノン、タマルを恋慕

3~5節、アムノンの友ヨナダブの入知恵

6~14節、アムノン、タマルを辱しめる

14~19節、アムノン、タマルを嫌う

20~29節、アブシャロムのアムノン殺害

30~39節、ダビデの悲しみ

1~2節、アムノン、タマルを恋慕

Ⅱサム 13:1 その後のことである。ダビデの子アブシャロムに、タマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。

アブシャロムと彼の美しい妹タマルとは、ダビデがサウルから逃亡中に結婚したマアカから生まれた子どもたちでした(3:3)。

アムノンはダビデの長子で、ダビデの初期の妻たちの一人であったイズレエル人アヒノアムの生んだ息子でした(3:2)。

アムノンは、タマルの美しさによって欲望がかきたてられ、激しく恋い慕うようになりました。アムノンの欲望は止めることができないほど大きくなりましたが、その欲望を満足させることはタマルが妹であったため不可能に思われたので、彼はタマルのために苦しみました。イスラエルでは、兄弟と姉妹の結婚は禁じられていたからです。

「あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。」(レビ記18:11)

それ故、アムノンとタマルは、母親が違っても父が同じ異母兄妹であったので、合法的な結婚は不可能に思われたのです。

Ⅱサム 13:2 アムノンは、妹タマルのために、苦しんで、わずらうようになった。というのは、彼女が処女であって、アムノンには、彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。

タマルは美しかっただけでなく、健全な、良い心の持ち主でした(13:12,13)。ですから、アムノンはますます心が引かれたのかもしれません。しかし王の娘は通常、王の宮殿の婦人の部屋で生活していて、アムノンは、どんな方法によっても、彼の欲望を満たすことはできないと思えたので、彼はますます苦しんだのです。

3~5節、アムノンの友ヨナダブの入知恵

Ⅱサム 13:3 アムノンには、ダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。

ヨナダブはダビデの兄弟シムア(サムエル記第一 17:13ではシャマと呼ばれています。)の子で、非常に悪賢い男でした。32~35節で、ヨナダブはダビデ王に証言していますが、その言葉を見ると、彼は真実さのない、浅薄で、無情な人間です。このような人間を友人にしていれば、必ずわざわいに会います。口が軽くて、よくしゃべり、人の気に入ったことだけを話す人は、要注意です。

ヨナダブはアムノンにとって、いとこでしたが、彼は非常に悪賢い男で、抜け目がなく、ずるがしこく、彼の忠告は、アムノンの身になってしているようですが、その内容は全くの悪党でした。

ヨナダブは、アムノンの心取り乱した状態を見て、アムノンを心配するかのように近づいています。

Ⅱサム 13:4 彼はアムノンに言った。「王子さま。あなたは、なぜ、朝ごとにやつれていくのか、そのわけを話してくれませんか。」アムノンは彼に言った。「私は、兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。」

「王子さま。あなたは、」は文字通りには、「あなた、王の息子よ。」です。「やつれて」は、ヘブル語のダルで、「弱い、力のない、衰弱」を意味しています。

アムノンは心の内を、この悪党のいとこに打ち明けたのです。「私は、兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。」これは純粋な愛のことではないようです。それはヨナダブの助言から分かります。おそらくアムノンはヨナダブに、タマルとの近親相姦の相談をしたものと思われます。

Ⅱサム 13:5 ヨナダブは彼に言った。「あなたは床に伏せて、仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたら、こう言いなさい。『どうか、妹のタマルをよこして、私に食事をさせ、私に見えるように、この目の前で病人食を作らせてください。タマルの手から、それを食べたいのです。』」

ヨナダブはアムノンに、床に伏して重症のふりをするように言っています。そして父君(ダビデ王)が見舞いに来られたら、「どうか、妹のタマルをよこして、私に食事をさせ、私に見えるように、この目の前で病人食を作らせてください。タマルの手から、それを食べたいのです。」と言いなさい、と助言しています。

6~14節、アムノン、タマルを辱しめる

Ⅱサム 13:6 そこでアムノンは床につき、仮病を使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。「どうか、妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。」

この悪だくみは、ヨナダブの言う通りになりました。悪だくみが順調に進むことは、わざわいがもっとひどくなることです。

Ⅱサム 13:7 そこでダビデは、タマルの家に人をやって言った。「兄さんのアムノンの家に行って、病人食を作ってあげなさい。」

13:8 それでタマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取って、それをこね、彼の目の前で甘いパンを作って、それを焼いた。

7,8節、ダビデはタマルの家に人をやって、アムノンの家で、粉をこねて、アムノンの目の前で甘いパンを焼かせています。何も知らないタマルは純真な心で、パンを焼いたのです。

Ⅱサム 13:9 彼女は平なべを取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが、「みな、ここから出て行け」と言ったので、みなアムノンのところから出て行った。

9節、アムノンは周りに人がいる所では、そのパンを食べませんでした。そして他のすべての者を家から出るように命じたのです。

10~14節、アムノンはタマルに自分の寝室に食事を持って来させたのです。そしてタマルをつかまえ、強引にタマルを辱しめたのです。

Ⅱサム 13:10 アムノンはタマルに言った。「食事を寝室に持って来ておくれ。私はおまえの手からそれを食べたい。」タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。

13:11 彼女が食べさせようとして、彼に近づくと、彼は彼女をつかまえて言った。「妹よ。さあ、私と寝ておくれ。」

13:12 彼女は言った。「いけません。兄上。乱暴してはいけません。イスラエルでは、こんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。

12節の「イスラエルでは、こんなことはしません。」は、イスラエルが他の異教の国々と区別されているのは、神の戒めを守り、強引に少女を辱しめるようなことはしないことを指しています。神の民は純粋に愛していない人に対して、肉の欲望を満足させるためだけに少女を辱しめることはしないのです。タマルはイスラエルの霊的、道徳的規定をもってアムノンに訴えたのです。

Ⅱサム 13:13 私は、このそしりをどこに持って行けましょう。あなたもイスラエルで、愚か者のようになるのです。今、王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。」

タマルは「こんな愚かなことをしないでください。」(12節)「あなたもイスラエルで、愚か者のようになるのです。」と言って、いさめています。この「愚か」とは、知的能力が低いことではありません。神の戒めに反逆する、霊的、倫理的な意味での愚か者のことです。

「愚か者は心の中で、『神はいない。』と言っている。彼らは腐っており、忌わしい事を行なっている。」(詩篇14:1)

「しかし神は彼に言われた。『愚か者。おまえのたましいは、今夜おまえから取り去られる。そうしたら、おまえが用意した物は、いったいだれのものになるのか。自分のためにたくわえても、神の前に富まない者はこのとおりです。』」(ルカ12:20,21)

更にタマルは、「今、王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。」と勧めています。タマルはアムノンが愚かな動機と愚かな方法で、タマルを辱しめようとするのを拒んだのです。そして王に進言して結婚の許可をもらうようにと言ったのです。本当にタマルを愛していたのなら、アムノンは喜んでタマルの言葉に従ったでしょう。

14節、しかしアムノンはタマルの言葉を聞き入れずに、力づくでタマルを辱しめたのです。

Ⅱサム 13:14 しかし、アムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで、彼女をはずかしめて、これと寝た。

15~18節、アムノン、タマルを嫌う

アムノンの邪悪な性質は、タマルを辱しめ、自分の肉の欲を満足させた後、タマルをひどく憎み嫌うように現われてきました。

Ⅱサム 13:15 ところがアムノンは、ひどい憎しみにかられて、彼女をきらった。その憎しみは、彼がいだいた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。「さあ、出て行け。」

これで、彼がタマルを純真に愛していたのではないことが明らかです。

聖書は「その憎しみは、彼がいだいた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。『さあ、出て行け。』」と記しています。これによっても、男女の恋愛感情は純真な愛ではないことが分かります。恋愛感情は、自分にとって都合が悪くなると、嫌になったり、憎しみに変わることがあります。しかし純真な愛は変わることがありません。

「愛は決して絶えることがありません。」(コリント第一 13:8)

アムノンはタマルを辱しめただけでなく、更に悪を重ねています。彼女を嫌い、憎み、追い出したのです。

Ⅱサム 13:16 彼女は言った。「それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことより、なおいっそう、悪いことです。」しかし、彼は彼女の言うことを聞こうともせず、

13:17 召使いの若い者を呼んで言った。「この女をここから外に追い出して、戸をしめてくれ。」

16節でタマルが言う通り、「私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことより、なおいっそう、悪いことです。」

しかしアムノンは、タマルの訴えを聞き入れず、召使いの若者を呼んで、彼女を外に追い出し、戸にかんぬきをかけて閉めてしまったのです。

Ⅱサム 13:18 彼女は、そでつきの長服を着ていた。昔、処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して、戸をしめてしまった。

13:19 タマルは頭に灰をかぶり、着ていたそでつきの長服を裂き、手を頭に置いて、歩きながら声をあげて泣いていた。

18節、その時、タマルは処女である王女たちが着ていた「そでつきの長服」を着ていましたが、19節、彼女は、深い悲しみを表わすために、頭に灰をかぶり、着ていたそでつきの長服を裂き、手を頭に置いて、声をあげて泣きながら自分の家に帰ったのです。このことがダビデの家の大きなわざわいへとつながっていったのです。

20~29節、アブシャロムのアムノン殺害

20節、タマルの兄アブシャロムはタマルの姿を見て、すぐにアムノンのひどい罪に気づいたのです。

Ⅱサム13:20 彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。「おまえの兄アムノンが、おまえといっしょにいたのか。だが妹よ。今は黙っていなさい。あれはおまえの兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。」それでタマルは、兄アブシャロムの家で、ひとりわびしく暮らしていた。

しかし彼はすぐにカッとならず、激しい感情を表わして怒らず、冷静さを装っています。そしてタマルに「妹よ。今は黙っていなさい。あれはおまえの兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。」と言って慰めているようにも見えますが、彼は明らかにアムノンに対する激しい憎悪と、妹の名誉のために必ず復讐するという決意を固めていたのです。

「それでタマルは、兄アブシャロムの家で、ひとりわびしく暮らしていた。」の「わびしく」はへブル語の「呆然とした、荒廃した、欠乏した」という意味です。

21節、アムノンのことを聞いたダビデは激しく怒りましたが、アムノンを罰することを何もしなかったのです。

Ⅱサム 13:21 ダビデ王は、事の一部始終を聞いて激しく怒った。

この何も罰しなかったことが、やがてアブシャロムにアムノンを殺させ、更にアブシャロムの反逆と彼の命をも失わせる結果を招いたのです。罪に対する適切な懲らしめは、本人の命と霊魂を救うのです。この点で、ダビデは息子たちに適切な懲らしめの指導をしなかったのです。そのことはアブシャロムの心に、ダビデに対する激しい不満を抱かせたはずです。こんなひどいことをして、妹タマルは失意のドン底で、毎日、呆然と暮らしているのに、アムノンに何の刑罰も下されないとしたら、アブシャロムも不満と怒りをつのらせるでしょう。それがやがて父ダビデへの反逆の火種となっていったのです。

22節、それから二年間、アブシャロムはアムノンのしたことについて、良いとも、悪いとも言わずに黙っていました。そして自分で復讐する時を、じっと待っていたのです。

Ⅱサム 13:22 アブシャロムは、アムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブシャロムは、アムノンが妹タマルをはずかしめたことで、彼を憎んでいたからである。

二年間待っていることは、アムノンやダビデに油断をさせるためでもあったのです。しかしこのような憎しみは、時間が経っても、決して忘れ去られるものではありません。

23節、二年経って、だれもがアムノンのことを言わなくなっていた時、アブシャロムは復讐の時が来たと決心したのです。

Ⅱサム 13:23 それから満二年たって、アブシャロムがエフライムの近くのバアル・ハツォルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。

アブシャロムはエフライムの近くのバアル・ハツォルで羊の毛の刈り取りの祝い(祭り)を行ない、父ダビデ王の息子たち全部を招いたのです。この時をアムノン殺害に利用しようと考えたのです。

24節、ダビデ王が羊の刈り取りの祝いくらいで、エルサレムを離れて出席することはないことを十分知っていながら、王と家来たちを招いています。

Ⅱサム 13:24 アブシャロムは王のもとに行って言った。「このたび、このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか、王も、あなたの家来たちも、このしもべといっしょにおいでください。」

25節、ダビデは自分が出席すると、アブシャロムの重荷になることを理由に出席を断り、祝福を与えています。

Ⅱサム 13:25 すると王はアブシャロムに言った。「いや、わが子よ。われわれ全部が行くのは良くない。あなたの重荷になってはいけないから。」アブシャロムは、しきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。

26節、ダビデが断ることは、アブシャロムには計算済みのことでした。

Ⅱサム 13:26 それでアブシャロムは言った。「それなら、どうか、私の兄弟アムノンを私どもといっしょに行かせてください。」王は彼に言った。「なぜ、彼があなたといっしょに行かなければならないのか。」

そこで彼は王の代理人として、公的に王の世継ぎと考えられる長子のアムノンを出席させてもらえるように、王に頼んでいます。これはアムノンの出席を確実にするための企みだったのです。

ダビデは「なぜ、彼があなたといっしょに行かなければならないのか。」と言って、一寸、不安になっていたようです。

27節、しかしアブシャロムはしきりに勧めたので、ついにダビデはアムノンと王の息子たち全部がアブシャロムと一緒に行くことに同意しました。

Ⅱサム 13:27 しかし、アブシャロムが、しきりに勧めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼といっしょに行かせた。

28~29節、アブシャロムは自分に仕えるしもべたちに、アムノンを殺すタイミングを注意深くつかむように命じています。

Ⅱサム 13:28 アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じて言った。「よく注意して、アムノンが酔って上きげんになったとき、私が『アムノンを打て』と言ったら、彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ。力ある者となれ。」

13:29 アブシャロムの若い者たちが、アブシャロムの命じたとおりにアムノンにしたので、王の息子たちはみな立ち上がって、おのおの自分の騾馬に乗って逃げた。

祝いの酒でアムノンが酔って上機嫌になった時に、アブシャロムが「アムノンを打て」と命じたら、その合図でアムノンを打ち殺すように命じています。しもべたちはその指示通りに実行したので、アムノンは殺され、その他の王の息子たちは各々のらばに乗って逃げ帰ってしまいました。

30~39節、ダビデの悲しみ

アブシャロムがアムノンを殺害した直接の動機は、アムノンがタマルを辱しめたことに対する憎悪と怒りによる復讐でしたが、王の長子だったアムノンが死んだことによって、三男のアブシャロムは王の息子たちの中で二番目の年長者となったので(次男のキルアブは詳しい記録がありません。)、彼が王位を継承する可能性が出てきたのです。後に、アブシャロムはそのことに関心を持ち、自分が王位に着くことを求めるようになったのです(15~16章)。このようにして、アムノンの殺害は、アブシャロムの復讐心と王位を取る野心の両方を満たそうとする欲望に向かうことになったのです。これがアブシャロムの滅亡の原因となったのです。

30節、ダビデのもとに届いた第一報の情報は王子たちが家に着く前に届いており、それは間違った知らせで、アブシャロムが王子たちを全部殺したというものでした。

Ⅱサム 13:30 彼らがまだ道の途中にいたとき、ダビデのところに次のような知らせが着いた。「アブシャロムは王の子たちを全部殺しました。残された方はひとりもありません。」

なぜ、そのような情報が伝えられたかは聖書は記していませんが、情報にはしばしば故意に過剰に悪く曲げられていることがありますので、何でもそのまま信じることができません。単なる情報だったのか、ダビデに大きな打撃を与えるための悪意で仕組まれていることもあります。

31節、この知らせを聞いたダビデと側近の家来たちは、着物を裂いて、地に伏しています。ダビデの受けたショックは非常に大きかったのです。

Ⅱサム 13:31 そこで王は立ち上がり、着物を裂き、地に伏した。かたわらに立っていた家来たちもみな、着物を裂いた。

32節は、再び、あの邪悪な「ダビデの兄弟シムアの子ヨナダブ」が現われています。

Ⅱサム 13:32 しかしダビデの兄弟シムアの子ヨナダブは、証言をして言った。「王さま。彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いなさいませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャロムの命令によるので、アムノンが妹のタマルをはずかしめた日から、胸に持っていたことです。

13:33 今、王さま。王子たち全部が殺された、という知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。」

13:34 一方、アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げて見ると、見よ、彼のうしろの山沿いの道から大ぜいの人々がやって来るところであった。

13:35 ヨナダブは王に言った。「ご覧ください。王子たちが来られます。このしもべが申し上げたとおりになりました。」

13:36 彼が語り終えたとき、そこに王子たちが来て、声をあげて泣いた。王もその家来たちもみな、非常に激しく泣いた。

ヨナダブの、ダビデへの助言は、表面的に見ると、事実を明らかにして、ダビデを慰めようとしているかに見えますが、その魂胆は、ダビデの怒りをアブシャロムに向けさせようとしているのです。このヨナダブの邪悪な助言によって、ダビデとアブシャロムの間の感情の悪化が深刻になり、その後のアブシャロムとダビデの間の全ての悪事の流れの原因となったのです。だれの助言を聞くか、だれの話を聞くかによって、その後の人生が全く変わってしまい、最悪の状態にまでなってしまうこともあることを悟っておかなければなりません。

37節、アブシャロムは、ゲシュルの王アミフデの子タルマイの所に逃げています。

Ⅱサム 13:37 アブシャロムは、ゲシュルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた。ダビデは、いつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。

3章3節を見ると「三男はゲシュルの王タルマイの娘マアカの子アブシャロム。」とあり、タルマイはアブシャロムの祖父に当たります。アブシャロムは祖父の所に逃げて行ったのです。ゲシュルはアラムの都市国家の一つでした。

もしアブシャロムがアムノンのことだけで、この事件を起こしたのなら、アブシャロムは逃げずにダビデに訴えたでしょう。しかし彼が逃げたのには、王位を狙う企みがあったからで、ダビデがそのことを感づいていると思ったからに違いありません。

アブシャロムはゲシュルに逃げて行って、三年間、祖父のもとにいたのです。

Ⅱサム 13:38 アブシャロムは、ゲシュルに逃げて行き、三年の間そこにいた。

アムノンがアブシャロムの妹タマルを辱しめたことに対して、アブシャロムが怒ったのは当然のことです。しかし、アブシャロムが兄アムノンを殺して逃げ去ったことは、王であり、父であるダビデへの反逆です。これは神に反逆している者が、神から離れようとしている型です。むしろ、自分の罪を悔い改めて、神のもとに、すぐに立ち帰るべきなのです。

この時、悲しんだダビデは、罪人のために悲しまれている神の型です。

「王も、…非常に激しく泣いた。…ダビデは、いつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。…ダビデ王は…アムノンのために悔やんでいたからである。」(13:36~39)

Ⅱサム 13:39 ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。

ダビデは長子アムノンの死を嘆き悲しみ、アブシャロムに会おうとしなかったのです。このアブシャロムと会わなかったことが、双方に悪い推測を起こさせ、和解することができなかったのです。問題を起こした後、アブシャロムがダビデに謝らず、三年間も逃げて、顔を合わせなかったことは、互いに悪い推測を深めて、敵意にまで発展させてしまったのです。この原因をつくったのが、ヨナダブであり、これを悪用して、戦いを起こさせようとする者が周囲から現われて、大きな戦いにまで広がってしまったのです。

他人の話は、鵜呑みにしないこと。周りには小さなことでも悪用しようとする者がいることを知っておいて、つけ込むスキを与えないこと。そのためには、いさかいを起こしたら、いつまでも心を頑なにして顔を合わせないのではなくて、できるだけ早く謝って仲直りすることが大切です。そうすれば、主から祝福を受けることができます。

「だから、祭壇の上に供え物をささげようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることを思い出したなら、供え物をそこに、祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから、来て、その供え物をささげなさい。

あなたを告訴する者とは、あなたが彼といっしょに途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと、告訴する者は、あなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。」(マタイ5:23~25)

あとがき

近年、西郷隆盛が聖書に深く親しみ、聖書を教えていた証言が紹介されています。内村鑑三著の「代表的日本人」では、西郷隆盛の言葉として「天はあらゆる人を同一に愛する。ゆえに我々も自分を愛するように人を愛さなければならない。」を引用しています。更に、キリスト教禁令下で西郷隆盛は密かに二冊の漢訳聖書を手に入れ、側近の人に「西洋と交際するにはぜひ耶蘇(ヤソ、キリスト教のこと)の研究もしておかにゃ具合が悪い。よくみておくがよい。」と言って渡したという証言もあります(「西郷隆盛伝説」角川文庫)。これらの証言は、明治維新の革命に少なからず聖書の精神が働いていたことを示しています。検察が罪を犯すこの日本で、聖書による愛の革命が必要ではないでしょうか。

(まなべあきら 2010.11.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)