聖書の探求(321) サムエル記第二14章 テコアの女とヨアブの計画、アブシャロムのヨアブへの要求、王に会見

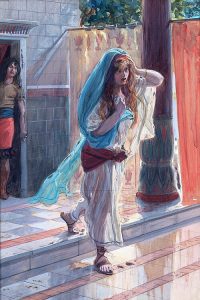

ドイツのスイス人画家 Hans Holbein der Jüngere (1497–1543)による「Wijze vrouw uit Tekoa in gesprek met David(ダビデと話すテコアの賢い女)」(Wikimedia Commonsより)

この章は、ヨアブの入れ知恵によって、アブシャロムをエルサレムに帰還させ、ダビデに会見させている記事を記しています。しかしここではまだ、アブシャロムの王位を奪おうとする反逆心は表面に現われていません。

14章の分解

1~20節、テコアの女を使ったヨアブの計画

21~24節、アブシャロムのエルサレム帰還

25~27節、アブシャロムの容貌とその子ら

28~32節、アブシャロムのヨアブへの要求

33節、アブシャロム、王と会見

1~20節、テコアの女を使ったヨアブの計画

Ⅱサム14:1 ツェルヤの子ヨアブは、王がアブシャロムに敵意をいだいているのに気づいた。

1節には、ダビデはアブシャロムに敵意を抱いていたと記されていますが、これは七十人訳やシリヤ語訳によっています。この訳は、幾人かの注解者には好まれていますが、そのように解釈する理由は、アブシャロムがエルサレムに帰って来ても、二年もの間、ダビデはアブシャロムに会うことをしなかったからだと指摘しています。

しかしアブシャロムが反乱を起こした時、ダビデがヨアブに命じた言葉、「私に免じて、若者アブシャロムをゆるやかに扱ってくれ。」(18:5)を見れば、アブシャロムに対するダビデの態度は、愛情深かったことは間違いありません。ただ、アムノンを殺して、逃亡したアブシャロムを、そのまま受け入れて会うことは、国民の前にも政治的に、また司法上の理由によっても出来ないと考えていたからです。ダビデは自分の心の中の愛情と、政治的、司法的な理由との間で、板ばさみになっていたのです。もし、アブシャロムが王と、家来たちと国民の前に、明らかに罪を悔い改め、何らかの解決の道を取っていれば、後の悲惨な事件は起きなかったでしょう。

2節、ダビデの甥であり、将軍だったヨアブは、アムノンが死んで、王の後継者となろうとしているアブシャロムをこのままゲシュルに放置しておくのは、良くないと思ったのです。そこで、この若い王子をエルサレムに連れ戻すために、一つの計画を企てたのです。

Ⅱサム 14:2 ヨアブはテコアに人をやって、そこからひとりの知恵のある女を連れて来て、彼女に言った。「あなたは喪に服している者を装い、喪服を着て、身に油も塗らず、死んだ人のために長い間、喪に服している女のようになって、

14:3 王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。」こうしてヨアブは彼女の口にことばを授けた。

テコアはエルサレムの南、約9kmにある町です。ヨアブはそのテコアの知恵のある女の助けを借りることにしたのです。この女とヨアブがどういう関係があったのかは、分かりません。おそらくこの女は「知恵ある人」として、よく知られていたのでしょう。

ここでも、12章で預言者ナタンが使ったような隠喩が使われています。ヨアブはこの女に夫と息子を失って、長い間、喪に服している女のように喪服を着させ、話すべき言葉を授けています。発案はすべてヨアブだったのです。

その話の要旨は次の通りです。彼女はすでに夫を失い、やもめになっていました。息子が二人いましたが、二人は野原でけんかして、仲裁する者がいなかったので、ひとりの息子がもう一人の息子を殺してしまったのです。ところが、親族全体が彼女に詰め寄って、「兄弟を打ち殺した者を殺して、この家の世継ぎをも根絶やしにしよう。」と要求しました。

Ⅱサム 14:3 王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。」こうしてヨアブは彼女の口にことばを授けた。

14:4 テコアの女は、王に話したとき、地にひれ伏し、礼をして言った。「お救いください。王さま。」

14:5 それで、王は彼女に言った。「いったい、どうしたのか。」彼女は答えた。「実は、この私は、やもめで、私の夫はなくなりました。

14:6 このはしためには、ふたりの息子がありましたが、ふたりが野原でけんかをして、だれもふたりを仲裁する者がいなかったので、ひとりが相手を打ち殺してしまいました。

14:7 そのうえ、親族全体がこのはしために詰め寄って、『兄弟を打った者を引き渡せ。あれが殺した兄弟のいのちのために、あれを殺し、この家の世継ぎをも根絶やしにしよう』と申します。あの人たちは残された私の一つの火種を消して、私の夫の名だけではなく、残りの者までも、この地上に残さないようにするのです。」

この話はすべて作り話でしたが、テコアの女は、あたかも本当の事件のように話したので、ダビデの心はすぐに同情心が呼び起こされ、兄弟を殺した息子は罪を犯したけれども、王の命令によって、必ず守られると約束したのです。

Ⅱサム 14:8 王は女に言った。「家に帰りなさい。あなたのことで命令を出そう。」

14:9 テコアの女は王に言った。「王さま。刑罰は私と私の父の家に下り、王さまと王位には罪がありませんように。」

14:10 王は言った。「あなたに文句を言う者がいるなら、その者を、私のところに連れて来なさい。そうすれば、もう二度とあなたを煩わすことはなくなる。」

14:11 そこで彼女は言った。「どうか王さま。あなたの神、【主】に心を留め、血の復讐をする者が殺すことをくり返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。」王は言った。「【主】は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も決して地に落ちることはない。」

13節からは、この女はダビデに、アブシャロムのことに気づいて、悟ってもらおうとしています。王は先に「あなたの息子の髪の毛一本も地に落ちることはない。」(11節)と語られたのに、王はご自分では追放された者(アブシャロム)を戻しておられません。それは王自身を罪ある者とされています、と。

Ⅱサム 14:12 するとその女は言った。「このはしために、一言、王さまに申し上げさせてください。」王は言った。「言いなさい。」

14:13 女は言った。「あなたはどうして、このような神の民に逆らうようなことを、計られたのですか。王は、先のようなことを語られて、ご自分を罪ある者とされています。王は追放された者を戻しておられません。

14節も七十人訳によっています。「私たちは、必ず死ぬ者です。私たちは地面にこぼれて、もう集めることのできない水のようなものです。」

Ⅱサム 14:14 私たちは、必ず死ぬ者です。私たちは地面にこぼれて、もう集めることのできない水のようなものです。神は死んだ者をよみがえらせてはくださいません。どうか追放されている者を追放されたままにしておかないように、ご計画をお立てください。

人は生まれると、もう後に引き返すことができず、死に向かうだけです。「覆水盆に返らず。」という、周の呂尚の故事がありますが、これは「一旦なし終わった事は取り返しがつかないこと」をたとえています。しかしこれは神の恵みがなければのことです。

「神は死んだ者をよみがえらせてはくださいません。」は七十人訳によると思われますが、ヘブル語本文の直訳では、「しかし神は人の命を取られることはなさいません。追放された者を全く捨てることのないように手だてを設けられます。」となっています。これはアメリカ訳の欄外の注とも一致していますし、標準訳でも、「神は命を取ることもなさらず、追放された者が、彼から見放されないように手段をめぐらされる。」と訳しており、根本的には同じです。

この意味は、神は罪を定められ、追放された者の命(霊魂)をその罪の故に取られないように(彼が永遠に追放されないように)、むしろ追放された者が復帰できるように手段を設けられるということです。

テコアの女は、永遠の死の刑罰に正当に罰せられる者が、なお救われて永遠の命を受ける方法で造り出されるお方である神は、慈悲深い神であることに訴えたのです。

ですから、テコアの女はダビデに、アブシャロムに対しても同じようにすることを強く求めたのです。この言葉は、バテ・シェバを奪い、ウリヤを殺した時の神の慈悲を強くダビデの心に思い起こさせたに違いありません。

14節の前半で、ダビデは人の人生の無常を思い知らされ、今急いでアブシャロムを呼び戻さなければ、手遅れになるかもしれないという思いになることも暗示されています。

「ご計画をお立てください。」はへブル語では「ハシャブ・マハシャブス」で、「手だてを設ける」ことですが、ここでは神は救いの手だてを「思いに思う」という意味です。

ここでは七十人訳も、他の古代の写本も、助けにはなりません。日本語の口語訳もエヴァルトが「ハシャブ」の動詞を「ホシェブ」に変えた訳を採用しており、これだと、「追放したり」「手だてを設けたり」するのが、神ではなく、人間の行為になってしまい、「神はそういう慈悲深い人を殺さない。」という意味になってしまい、これは不適当です。へブル語本文が最適であることは間違いありません。

15~17節で、テコアの女は話を先の隠喩の話に戻しています。

Ⅱサム 14:15 今、私が、このことを王さまにお話しにまいりましたのも、人々が私をおどしたからです。それで、このはしためは、こう思いました。『王さまにお話ししてみよう。王さまは、このはしための願いをかなえてくださるかもしれない。

14:16 王さまは聞き入れて、私と私の子を神のゆずりの地から根絶やしにしようとする者の手から、このはしためをきっと助け出してくださるでしょうから。』

14:17 それで、このはしためは、『王さまのことばは私の慰めとなろう』と思いました。王さまは、神の使いのように、善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神、【主】が、あなたとともにおられますように。」

17節の「王さまは、神の使いのように、善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神、主が、あなたとともにおられますように。」は、王が神の悟りによって、アブシャロムのことに気づいて、賢い判断と実行をされることを強くうながしています。

18節、ダビデはテコアの女の話の真意を悟るのに時間はかかりませんでした。

Ⅱサム 14:18 すると、王はこの女に答えて言った。「私が尋ねることを、私に隠さず言ってくれ。」女は言った。「王さま。どうぞおっしゃってください。」

19~20節、ダビデはすぐに、この話の意図のすべてはヨアブの指図によるものと見破ったのです。

Ⅱサム 14:19 王は言った。「これは全部、ヨアブの指図によるのであろう。」女は答えて言った。「王さま。あなたのたましいは生きておられます。王さまが言われることから、だれも右にも左にもそれることはできません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口に、これらすべてのことばを授けたのです。

14:20 あなたの家来ヨアブは、事の成り行きを変えるために、このことをしたのです。あなたさまは、神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべての事をご存じですから。」

21~24節、アブシャロムのエルサレム帰還

ダビデはヨアブを呼び寄せ、アブシャロムを連れ戻すように命じています。ヨアブは自分の願いが王に聞き入れられたことを喜び、地にひれ伏して、礼をしています。

Ⅱサム 14:21 それで、王はヨアブに言った。「よろしい。その願いを聞き入れた。行って、若者アブシャロムを連れ戻しなさい。」

14:22 ヨアブは地にひれ伏して、礼をし、王に祝福のことばを述べて言った。「きょう、このしもべは、私があなたのご好意にあずかっていることがわかりました。王さま。王さまはこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。」

14:23 そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れて来た。

「王さまはこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。」は、ヨアブがこれまでも何度か、アブシャロムを連れ戻すことを試みたのですが、失敗していたことを暗示しているようです。ダビデが承諾しなかったからでしょう。しかし今回の知恵あるテコアの女の隠喩の話がダビデの心を動かしたものと思います。

24節、しかし今回のアブシャロムのエルサレム帰還も、ダビデとの間を完全に和解させるには至っていません。

Ⅱサム 14:24 王は言った。「あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。」それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。

アブシャロムは「自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。」と命じられたからです。アブシャロムは二年間も、家に引きこもって、王に会うことができなかったのです。

25~27節、アブシャロムの容貌とその子ら

Ⅱサム 14:25 さて、イスラエルのどこにも、アブシャロムほど、その美しさをほめはやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には非の打ちどころがなかった。

アブシャロムほど、イスラエルの中で美男子だった者はいなかった。足の裏から頭の頂まで、非の打ちどころがなかったというのですから、たといそれが多少大げさな表現だったとしても、評判だったことは事実でしょう。それが彼の高慢につながり、王位を奪う企みにつながっていたことは有り得ることでしょう。

26節、特に、彼の象徴的なものは髪の毛でした。

Ⅱサム 14:26 彼が頭を刈るとき、──毎年、年の終わりには、それが重いので刈っていた──その髪の毛を量ると、王のはかりで二百シェケルもあった。

彼は髪の毛を長く伸ばしていて、重くなるので、毎年、年の終わりに刈っていました。その重さは王のはかり(直訳では「石」はかりの分銅のこと)で二百シェケルもあったと記されています。シェケルの正確な重さは分かりませんが、通常、一シェケルは十二~十三グラムくらいと考えられていますから、アブシャロムの刈り取られた髪の毛は約2.5Kgはあったと思われます。

27節は、アブシャロムの家族を簡単に記しています。

Ⅱサム 14:27 アブシャロムに、三人の息子と、ひとりの娘が生まれた。その娘の名はタマルといって非常に美しい娘であった。

彼には三人の息子がいましたが、その名前は記されていません。更に18章18節を見ると、アブシャロムは「私の名を覚えてくれる息子が私にはいないから。」と考えていたと記されていますから、この三人の息子たちは、生まれてから間もなく、幼い時に死んだものと思われます。

その他に、非常に美しい娘がひとり生まれています。その娘の名は、アムノンに辱しめられた彼の妹の名と同じタマルと名付けています。これを見ても、彼はずっと不幸な妹のことを思っていたことが分かります。

28~32節、アブシャロムのヨアブへの要求

28節、アブシャロムは二年間エルサレムに住んでいましたが、一度もダビデに会うことが許されていません。

Ⅱサム 14:28 アブシャロムは二年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。

なぜダビデが会うことを許可しなかったのかは、明確に述べられていません。おそらく、アムノンを殺したことに対して、幾分かの罰が必要であると感じていたからだと思われますが、その理由を明らかにしないで、ただダラダラと長引かせていることは、よいことではありません。アブシャロムをいたずらに苛立たせてしまい、王に対する不満や不信をつのらせてしまったのです。

29節、自分の家に監禁されていることに飽き飽きしたアブシャロムは、二度、人をやってヨアブを呼び寄せていますが、ヨアブは来ませんでした。ヨアブはダビデの気持ちを察していたからだと思われます。

Ⅱサム 14:29 それで、アブシャロムは、ヨアブを王のところに遣わそうとして、ヨアブのもとに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャロムはもう一度、人をやったが、それでもヨアブは来ようとはしなかった。

30~31節、ヨアブに無視されたアブシャロムは、家来たちに命じて、大麦が植えてあったヨアブの畑に火をつけています。こうして、やっとヨアブはアブシャロムのもとにやって来たのです。

Ⅱサム 14:30 アブシャロムは家来たちに言った。「見よ。ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよ。」アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。

14:31 するとヨアブはアブシャロムの家にやって来て、彼に言った。「なぜ、あなたの家来たちは、私の畑に火をつけたのですか。」

32節、アブシャロム自身はエルサレムに帰って来たかったわけではありません。

Ⅱサム 14:32 アブシャロムはヨアブに答えた。「私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれ、と言わせたではないか。私はあなたを王のもとに遣わし、『なぜ、私をゲシュルから帰って来させたのですか。あそこにとどまっていたほうが、まだ、ましでしたのに』と言ってもらいたかったのだ。今、私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されてもかまわない。」

ゲシュルにいたかったのに、エルサレムに連れ戻されたのですから、王に会いたい。そして「もし私に咎があるなら、王に殺されてもかまわない。」と言っています。王がまだ怒っているのかどうか確かめたいと言ったのです。

この言葉によれば、アブシャロムは王を恐れていたけれども、アムノン殺害についてはあまり罪意識を持っていなかったように思われます。

33節、アブシャロム、王と会見

Ⅱサム 14:33 それで、ヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で地にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。

ヨアブは王の所に行き、アブシャロムの意向を告げたので、王はアブシャロムと会うことを承諾しています。アブシャロムは王の前でひれ伏して礼をし、王はアブシャロムに口づけして、二人は和解したかに見えたのです。

あとがき

人間の盲点は、自分自身です。自分以外のすべての人の顔は見ることができますが、自分だけは自分の目で見ることができないように、私の心がイエス様から一寸目を離すだけで、主のみこころよりも、自分の知恵、自分の考え、自分の願いに従おうとしてしまいます。ここに私の盲点があります。このことに気づいていないわけではありません。しかしイエス様から心を離すと、すぐに霊の暗闇が心に侵入して来て、私の心に顔おおいをかけて、自分の理屈、自分の価値観で考えさせるのです。私は私でありながら、私自身の姿を知らないのです。イエス様の光に照らされてこそ、神様の前で、神様に愛されている自分を知るのです。私はイエス様から離れると、真理を何一つ行なうことができないのです。

(まなべあきら 2010.12.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)