聖書の探求(313) サムエル記第二 5章 ダビデの全イスラエルの王としての即位と王国の確立

エルサレムの神殿の丘の南にある「ダビデの町」という考古学公園の入り口です。古代カナン人の時代、ダビデ王の時代、第一神殿時代などの多くの遺跡が発掘されていて、現在もダビデの宮殿の発掘が行われています。

5~10章は、ダビデが全イスラエルの王として33年間、活躍するダビデ王国の興隆期を記しています。5章はダビデの全イスラエルの王としての即位と王国の確立を記しています。

この部分の鍵となる節は、「ダビデはますます大いなる者となり、万軍の神、主が彼とともにおられた。」(5:10)です。

5章の分解

1~5節、全イスラエルの王としての即位

6~16節、ダビデによるエルサレム陥落と占領

17~25節、ペリシテ人の完全敗北

1~5節、全イスラエルの王としての即位

Ⅱサム 5:1 イスラエルの全部族は、ヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。「ご覧のとおり、私たちはあなたの骨肉です。

かつて、サウルの命令でダビデの命を狙っていた人々がヘブロンのダビデを訪れて、サウルの家が支配していた部族を全てダビデの支配下に置くことを申し出て、ダビデがイスラエル全部族の王となる準備が整ったのです。これは先にアブネルとダビデの間で結ばれていた契約でしたが、アブネルの死によって、もう一度、再確認される必要があったのです。

「私たちはあなたの骨肉です。」は、民族の血縁の絆を強調しています。しかし先には、同じ民族であったのに、ダビデの命を奪おうとしていたのですから、これは統一の真の根拠とはなりません。

「この人々は、血(血筋のこと)によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。」(ヨハネ1:13)

Ⅱサム 5:2 これまで、サウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのは、あなたでした。しかも、【主】はあなたに言われました。『あなたがわたしの民イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となる。』」

彼らが第二に挙げたことは、「サウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのは、あなたでした。」サウルが王であった時でさえ、国を守っていたのは、ダビデだったと告白しています。これは確かなことです。それなら、なぜ彼らはサウルをいさめて、ダビデに協力しなかったのでしょうか。サウルの家が滅んで、こう言うことは容易なことです。ダビデが苦しかった時こそ、ダビデを助けるべきだったのです。ダビデの逃亡中、ダビデを助けたのは、モアブの王やペリシテのアキシュだったのです。

第三に挙げたのは、「主はあなたに言われました。『あなたがわたしの民イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となる。』」と、ダビデに対する主の召命です。このことは最重要です。そして、主の召命と約束、主の語られたことは、サウル王の必死の妨害によっても変えることができず、実現したのです。ですから、主が語られたことは必ず実現すると信じることが必要なのです。

「主によって語られたことが必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。」(ルカ1:45)

3節、イスラエルの全長老(サウルの家についていた者たち)はヘブロンに来て、ダビデと主の前で契約を結んでいます。

Ⅱサム 5:3 イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王は、ヘブロンで【主】の前に、彼らと契約を結び、彼らはダビデに油をそそいでイスラエルの王とした。

「契約」はへブル語の「ベリテ」あるいは「ベリース」で、ここではシナイ山で、主とイスラエル人との間で結ばれた、信仰と従順の約束に基づいています。契約を結ぶことは、通常、獣のいけにえをささげることで保証されています。

「主の前」とは、いけにえをささげる宗教儀式をもって結んだことを意味しています。

4,5節、ダビデが最初に王に即位したのは30才の時で、通算、全イスラエルの王として40年間働いています。前半の7年半はヘブロンでユダの王として、後半の33年間はエルサレムで全イスラエルの王として統治したことを記しています。

Ⅱサム 5:4 ダビデは三十歳で王となり、四十年間、王であった。

5:5 ヘブロンで七年六か月、ユダを治め、エルサレムで三十三年、全イスラエルとユダを治めた。

しかしユダ以外の他の部族との関係は、常に幾分か浅く、もろい関係が続いており、ソロモンの死後、ソロモンの政策に不満を持っていた北方のイスラエルは再び王国を分離してしまったのです。

ダビデは30才で王となっていますが(5:4)、ヨセフも30才でエジプトの宰相となっており(創世記41:46)、主イエス様も30才で公生涯にお入りになっておられます(ルカ3:23)。

6~16節、ダビデによるエルサレム陥落と占領

6節、ダビデが全イスラエルの王となった時、彼が第一にしなければならないことは、都を定めることでした。

Ⅱサム 5:6 王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。「あなたはここに来ることはできない。目の見えない者、足のなえた者でさえ、あなたを追い出せる。」彼らは、ダビデがここに来ることができない、と考えていたからであった。

イシュ・ボシェテが統治していたマハナイムはヨルダン川の東岸にあり、正確に言えば、マハナイムはパレスチナの外にある土地です。しかもそこは、イシュ・ボシェテがダビデの攻撃を恐れて定めていた場所でした。

ダビデがユダの王として統治していたヘブロンはユダ族の中心にある土地で、ユダ族の色彩が強すぎるし、全イスラエルを治めるには南に位置しすぎています。

そこでダビデと部下たちは、エルサレムに来てそこを攻め取ったのです。

エルサレムは古代エブス人の町で、ベニヤミン族の南部に位置していましたが、ユダ族の領地の北の境界線に近く、死海の北部から真西に約32kmの丘陵地帯の高台にありました。この地は北端のダンから南端のエジオンゲベルまでのパレスチナの中心に位置しており、その丘陵地の地形は古代でも容易に要塞化され、長期間の敵の包囲攻撃にも耐え得た実績のある町です。

ヨシュアの時代にも、ユダ族はエルサレムの住民のエブス人を追い払うことができず、ユダ族とエブス人がともにエルサレムに住んでいました(ヨシュア記15:63)。この時もなお、エルサレムはエブス人の領有地でした。

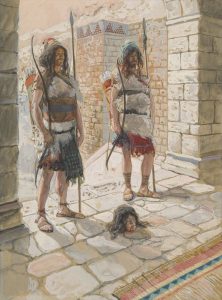

このエルサレム占領の戦いの時、ヨアブはダビデの命令に従い、真先にエブス人を打ったので、全イスラエル軍の「かしら」となったのです(歴代誌第一 11:6)。

もう一つ、エルサレムがダビデ王国の都としてふさわしかった理由は、シャレムの王メルキゼデクの古都だったからです。

「また、シャレムの王メルキゼデクはパンとぶどう酒を持って来た。彼はいと高き神の祭司であった。」(創世記14:18)

「このメレキゼデクは、サレムの王で、すぐれて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に、すべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼は、その名を訳すと義の王であり、次に、サレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の初めもなく、いのちの終わりもなく、神の子に似た者とされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。」(へブル7:1~3)

こうしてエルサレムは神政王国の中心地となりました。それ以後、この都は「ダビデの都」「神の都」と呼ばれるようになったのです。

また全国民的歓呼のうちに、エルサレムに契約の箱が運び込まれ、神はその民の中に住まわれました。詩篇132篇は、この栄光に輝く祝典のうちに作られた歌なのです。

6節、エブス人の守備隊は、これまで一度も破られたことのない要塞に、自己過信に陥っており、安心して、ダビデに「あなたはここに来ることができない。めしいや足なえでさえ、あなたを追い出せる。」と言って、なじっています。

Ⅱサム 5:6 王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。「あなたはここに来ることはできない。目の見えない者、足のなえた者でさえ、あなたを追い出せる。」彼らは、ダビデがここに来ることができない、と考えていたからであった。

エブス人は確かに一度も破られたことのない要塞を持っていましたが、彼らの敗北の原因は、自己過信と、他人を侮る高慢にあったのです。

「高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。」(箴言16:18)

「主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ。」(箴言15:33)

エブス人たちが自信過剰に勝ち誇っていたのは、一時的でした。ダビデの部下たちはすぐにエブス人の防御を突き破って、シオンの要塞を攻め取ったからです。

8節、ダビデは、エブス人が気づいていない彼らの無防備な弱所を見抜きました。

Ⅱサム 5:8 その日ダビデは、「だれでもエブス人を打とうとする者は、水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む、目の見えない者、足のなえた者を打て」と言った。このため、「目の見えない者、足のなえた者は宮に入ってはならない」と言われている。

エブス人はシオンの山の地形による要塞に自信があったのです。そしてこれまでの敵はその弱所を見破ることができなかったので、シオンの要塞を攻め落とすことができなかったのです。しかしダビデは見抜きました。「だれでもエブス人を打とうとする者は、水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む足なえ(足の不自由な人)とめしい(盲人)を打て。」

「足なえとめしい」と言ったのは、ダビデが足なえとめしいを軽んじて、苦しめようとしていたのではありません。それは6節でエブス人がダビデに「めしいや足なえでさえ、あなたを追い出せる。」と侮ったことに対する攻めの言葉です。これはダビデを侮ったエブス人のことを言ったのです。このエブス人の侮りの言葉から、「めしい、足なえは宮に入ってはならない。」という諺が生まれていました。

「水汲みの地下道」はシオンの山でエブス人が生活するための水路のことです。ここは無防備の水路のトンネルで、その中を通ってダビデの兵士たちは容易にシオンの要塞の中に侵入することが出来たのです。

1922年、パレスチナ探究の考古学者たちによってシオンの水路体系が発掘されています。そこがダビデたちの侵入口となったのかもしれません。その水路は城壁の外にある泉とつながっており、垂直の穴とその先に縦坑がつながっています。

ユダの王ヒゼキヤの時、アッシリヤの王セナケリブがエルサレムを攻めていた時、ヒゼキヤはエルサレムの外にある泉をふさごうとしています(歴代誌第二 32:1~4)。ヒゼキヤの業績の一つはエルサレムに570mにわたる水道を造り、貯水池(シロアムの池)を造ってつなげたことです。この水道の高さは約2m、幅は80cmでした。堅い岩石の中を切り開いて造ったのです。

7節に初めて「シオン」という名前が出てきます。

Ⅱサム 5:7 しかし、ダビデはシオンの要害を攻め取った。これが、ダビデの町である。

この場所はエブス人の要塞のあった山のことです。これ以後、シオンの山は聖書中度々出てきて、親しみのある名前になっていきます。後にダビデはこのシオンに神の契約の箱を運び込み、「ダビデの町」と呼ばれるようになります。そして、後にシオンは神の神殿のある全地域を意味する特別な神の臨在を含む名称にまでなっています。イスラエル人は年に三回、祭りの礼拝のためにシオンの山を訪れるようになり、この山が見えると大きな喜びと感謝を表わすようになったのです。

9節の「ミロ」の意味は不明です。おそらく町を防御するための要塞の一部としての土塁であると考えられています。

Ⅱサム 5:9 こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて、回りに城壁を建てた。

10節、これまでダビデの力はサウルの力と比べられて、力が増してきていると記されていましたが、ここではサウルの家のことは消えて、「ダビデはますます大いなる者とな」ったことだけが記されています。

Ⅱサム 5:10 ダビデはますます大いなる者となり、万軍の神、【主】が彼とともにおられた。

ダビデの繁栄の秘訣は、「万軍の神、主が彼とともにおられた」ことです。ここに、福音宣教の勝利と神の国の繁栄の鍵があります。

「見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」(マタイ28:20)

「主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた。」(マルコ16:20)

主がともに働いてくださることこそ、霊魂が救われ、教会が霊的力を持ち、この世の社会を改革し、神の国の祝福をもたらす秘訣なのです。そのために私たちは祈り、また従順に主に従い、みこころを行なうことが必要なのです。

11節、ツロの王ヒラムは、ダビデが強力な王国を建設しているのを知って、ダビデの王宮建設のために、杉材、大工、石工を送って協力しています。

Ⅱサム 5:11 ツロの王ヒラムは、ダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。

ヒラムはダビデと仲良くしておくことが得策であると考えたのです。ツロは、すぐれた高い杉材の産地であり、建築技術もすぐれていたので、それらを提供したのです。ツロは地中海の北西岸にある都市国家です。杉材は筏に組んで、地中海沿岸にそって南下して運んだのです。

この時のヒラムの王宮建設の協力が、その後のツロとイスラエルの間の長い友好関係の始まりとなっています。それはソロモンの時代にも続いていました。

「さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油そそがれて、彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。」(列王記第一 5:1)

12節、ダビデは王としての即位後、エブス人の要塞を占領し、ヒラムの協力で王宮が建てられ、エルサレムを都として定着させる様々な出来事が一応、落ち着いてきた時、彼の自覚の内で、「主が彼をイスラエルの王として堅く立て、ご自分の民イスラエルのために、彼の王国を盛んにされたのを知った。」のです。これはダビデの良心のあかしです。

Ⅱサム 5:12 ダビデは、【主】が彼をイスラエルの王として堅く立て、ご自分の民イスラエルのために、彼の王国を盛んにされたのを知った。

「御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます。」(ローマ8:16)

13~16節は、ダビデがエルサレムに来てから、娶ったそばめたちと妻から生まれた息子たちのリストです。

Ⅱサム 5:13 ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムで、さらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに、息子、娘たちが生まれた。

5:14 エルサレムで彼に生まれた子の名は次のとおり。シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、

5:15 イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、

5:16 エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。

17~25節、ペリシテ人の完全敗北

17節、それまでイスラエルは、サウルの家のイシュ・ボシェテとダビデの間で、二つの小さい勢力に分かたれ、しかも互いに敵対して分裂していたので、ペリシテ人は少しもイスラエル人を恐れず、十分満足していたのですが、ここでダビデが油注がれてエルサレムでイスラエルの統一国家をつくり、その支配力を強化したことを聞いて恐れたのです。イスラエル統一国家はペリシテ人にとって重大な脅威となったのです。そこで即座に、彼らはダビデを狙ってエルサレムに攻め上って行ったのです。

Ⅱサム 5:17 ペリシテ人は、ダビデが油をそそがれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人はみな、ダビデをねらって上って来た。ダビデはそれと聞き、要害に下って行った。

18節、ペリシテ人はエルサレムの門まで攻めて来て、南西の谷を占領し、レファイムの谷まで兵士を展開しました。レファイムの谷は「巨人の谷」という意味で、エルサレムの南にあるヒノムの谷に隣接していました。

Ⅱサム 5:18 ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。

19節、ダビデはペリシテ人の突然の襲撃に対して、あわてずに主に尋ねています。

Ⅱサム 5:19 そこで、ダビデは【主】に伺って言った。「ペリシテ人を攻めに上るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。」すると【主】はダビデに仰せられた。「上れ。わたしは必ず、ペリシテ人をあなたの手に渡すから。」

主はペリシテ人をダビデの手に渡すと約束して下さいました。ダビデから私たちが学ぶべき大事なことの一つは、いつも自分の考えを優先させず、すぐに主に尋ねたことです。ダビデはこのことを「私はいつも、私の前に主を置いた。」(詩篇16:8)と言っています。

ここで、17節では、「ダビデはそれと聞き、下って行った。」とあるのに、19節では「攻め上る」とか、「上れ」と言われています。この言葉はシオンの山の状況を言い表わしているようには思われません。ダビデがいた所は周辺の地域より高かったと思われます。

ダビデはペリシテ人の大軍が近づいて来たことを聞いた時、アドラムの要塞(サムエル記第一 22:1~2)まで下って行ったと考えられています。そのようにして、ペリシテ人の攻撃の裏をかいて、そこからダビデたちはバアル・ペラツィムにまで攻め上って、ペリシテ人を打っています。バアル・ペラツィムとは「もろもろの破れのバアル」という意味で、エルサレムから少し南西のベツレヘムまで走っているレファイムの谷の付近の地です。ダビデはペリシテ人を打ち破った記念の場所としてこの名前を付けたのです。

20節の「主は、水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた。」という表現は、ダビデの軍隊よりも、主の軍隊が突然、圧倒する勢いで、一瞬の大水のようにペリシテ軍に流れ込んで大敗走させたことを示しているようです。

Ⅱサム 5:20 それで、ダビデはバアル・ペラツィムに行き、そこで彼らを打った。そして言った。「【主】は、水が破れ出るように、私の前で私の敵を破られた。」それゆえ彼は、その場所の名をバアル・ペラツィムと呼んだ。

この記事の中で、ダビデの軍隊の人数や、どんなに整然と組織した軍隊の動きであったか、何も記していないのは、主の偉大なみわざにダビデが圧倒されていたからに、ほかなりません。

21節、ペリシテ人が「自分たちの偶像を置き去りにして行った」のは、彼らがいかにあわてて逃げたかを表わしています。それとともに彼らの偶像は何の役にも立たなかったことを示しています。ダビデの神が真の神であることはこの戦いでも証明されたのです。ダビデはそれらの偶像を部下たちに捨てさせています。

Ⅱサム 5:21 彼らが自分たちの偶像を置き去りにして行ったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。

22節、しかしペリシテ人はこの敗北に懲りなかったのです。彼らはすぐに軍隊を立て直して、エルサレムに攻め上って来て、前と同じレファイムの谷を占拠したのです。

Ⅱサム 5:22 ところがペリシテ人は、なおもまた上って来て、レファイムの谷間に展開した。

23節、今回もダビデは自分の考えに走らず、主に尋ねています。これこそ、ダビデがいつも勝利を得た秘訣です。ぜひ私たちもこれを実行させていただきましょう。

Ⅱサム 5:23 そこで、ダビデが【主】に伺ったところ、【主】は仰せられた。「上って行くな。彼らのうしろに回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。

今回は、主はダビデに策略を命じています。

「上って行くな。」は、正面攻撃をせず、「彼らのうしろに回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。」林の中に隠れていて、敵が近づいて来た時、不意打ちの攻撃を加えるのです。

24節、具体的にどのような方法であったか、正確には分かりませんが、「林の上から行進の音が聞こえたら、」は、敵の士気をくじき、恐怖を与えるために、神が聞かせられた大軍の行進の足音だと思われます。「そのとき、主はすでに、ペリシテ人の陣営を打つために、あなたより先に出ているから。」と言われたのは、このことです。

Ⅱサム 5:24 バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、そのとき、あなたは攻め上れ。そのとき、【主】はすでに、ペリシテ人の陣営を打つために、あなたより先に出ているから。」

25節、今回も、ダビデの勝利は完全で、決定的でした。

Ⅱサム 5:25 ダビデは、【主】が彼に命じたとおりにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を打った。

その秘訣はダビデが自分の知恵と考えに頼らず、一回一回、主に尋ねて、指示を受けたからです。「ダビデは、主が命じたとおりにし」たからです。それ故、イスラエルは「ゲバからゲゼルに至るまで」ペリシテ人を打っています。ゲバはエルサレムの直ぐ北東にあります。ゲゼルはエルサレムよりさらに遠く離れた北西にあり、ペリシテ人の町の一つです。

この出来事は歴代誌第一 14章8~17節にも記されています。そこには、このダビデの勝利について、次のように記されています。

「こうして、ダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に、彼に対する恐怖を起こされた。」(17節)

戦いには、軍隊の人数や肉的な武器ではなく、霊的な神の武具で武装しなければなりません(エペソ6:11~17)。

私たちの戦いは、非常なる強敵との戦いなので、自分の考えと力では勝つことができません。

それ故、神のご同行と導きと助けとを祈り求めることが必要です。しかも毎日求めることが必要です。「前回、こうだったから、今回もこうしよう。」と考えてはいけません。毎回、主に尋ねることが大切なのです。

主の指示が与えられたら、忠実にそれに従うことです。勝手に自分の考えを混入して、一部を変えてはいけません。

危機の時に、恐れて尻込みをしてはいけません。主を信じて、勇気を持って堅く立って戦うのです。こうして勝利は与えられるのです。

あとがき

最近、「聖書の探求を読んで、聖書を読むのが楽しくなってきました。」というお便りが増えてきました。イエス様が皆様の心に働いて下さっていることに感謝しています。

しかし私は何か特別に良いことや、深いことを書こうとしているわけではありません。聖書が示していることを、そのままお伝えしているだけです。「何か良いことを書こう。」と思うと、サタンが働いて、人間の知恵を混入して、「読者の感動を引き出す文章を書け。そういう話をしなさい。」と誘惑するでしょう。私は、ただの壊れやすい土の器であることに徹すること。自分の栄光のためにではなく、神の栄光のために奉仕することに徹すること。自分の無知と愚かさを知ることが、主に用いられる秘訣と心得ます。

(まなべあきら 2010.4.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)