音声+文書:信仰の列伝(25) 信仰による霊的覚醒(1)へブル人への手紙11章24~26節

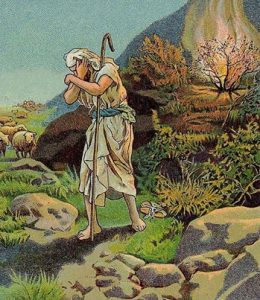

ドイツの画家 Gebhard Fugel (1863–1939) による「Moses vor dem brennenden Dornbusch(燃える柴の前のモーセ)」(Wikimedia Commonsより)

2017年1月29日 (日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章24~26節

11:24 信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、

11:25 はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。

11:26 彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。

はじめのお祈り

「信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。」

恵みの深い天のお父様、こうして始まりました一年も、約一か月の間お守りくださり、私たちの歩むべき道を祝して、導いていてくださいますことを感謝いたします。

今日もみことばを祝して下さり、私たちの手足の働きを通し、足どりを軽くしてくださって、主の道を歩くことができ、主を賛美しつつ生活できますように顧みてください。

この朝も、みことばを祝して、私たちのたましいを新たにしてくださいますように、いろいろと困難な課題がたくさんありますけれども、その中にあっても主の道を歩むことができますように、そこに喜びと感謝に満ち溢れた生活ができますよう顧みてください。

この時を主の御手にゆだねて、尊い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

今日は、信仰による霊的な覚醒の一回目として、お話ししたいと思います。

ここにはモーセが成人した時の信仰が記されているわけですけれども、ヘブル人への手紙の11章では、「信仰によって」という言葉がたくさん出ていることは、お気づきの通りであります。そして、これまでの一つ一つに、特別な重要な意味があることをお話ししました。私たちもその大切さをいくつか体験しているわけですけれども、これらの信仰は、毎日なければ、致命傷になるような信仰であります。

これからお話しする「信仰によって」は、どのような重要な意味を持っているでしょうか。それを今日お話ししたいと思います。

それは、成人した若き日のモーセに、霊的な覚醒を起こした信仰であります。

ここには、モーセが幼い日々に、彼の両親がモーセの幼いたましいにまき続けた信仰の種が、大人になって成人したモーセに、芽を出し始めているのを見ることができます。

ここではすでに「信仰によって」と書かれていますから、モーセがこの決断を迫られた時、神の民とともに苦しむことを選び取る、その決断を迫られた時、すでに信仰を持っていたことが、はっきりしております。彼は信仰によってこの決断をしました。

モーセが、不信仰だったことを取り扱っているのではありません。しかし、モーセには、問題が起きてきております。

それは、モーセの内になお残っていた、自分の知恵と力に頼る自分中心性があって、神様はそれを取り扱っておられるわけであります。この問題は、そこに焦点があります。

モーセは幼児期に、レビ人である両親アムラムとヨケベテによって、しっかりとした信仰が打ち込まれております。

内なるたましいにおいて、神様を畏れかしこむ霊を持つためには、自分で物事を判断できるようになってからでは遅すぎます。幼いお子さんが、まだ物事が分からない頃には、自分で判断できないからといって、放ったからしにする親は少なくありません。特に日本では、信仰のない両親は、子どもが神様を畏れかしこむ心を持つことには、ほとんど関心を持っておりません。

ですから、アダムとエバから受け継いでいる、神に逆らう肉の性質、自己中心の自我が働いて、主を受け入れようとしません。そういう人間に育ってしまっています。これは例外なくどの子どもにも起きています。

ですから、子どもが生まれた日から祈りつつ、ミルクを飲ませる時も、子守歌を歌う時も、賛美を歌い、目が開けば聖画をみせ、聖書の絵本を読み聞かせ、親もこどもも、聖書の世界で生活することが必要です。

アムラムとヨケべデは、モーセを神の世界で育てています。このように人格の内に、信仰の種を蒔かれた人は幸いであります。主なる神様を畏れる人格が育てられた人は、その後、この世の学校で教育を受けても、容易に主から離れてしまうことはありません。

たとえ一時的に主から離れることがあっても、必ず、放蕩息子のように、神様の愛を思い出して神様の元に帰ってきます。

しかし、たましいの奥に神を畏れる霊を持っていない人は、たとえ聖書の知識があっても洗礼を受けていても、信仰を全うしない人が多いのです。

モーセは、両親の手を離れた後、パロの娘の子として育てられております。エジプトの王子として教育を受け、特権に満ちた贅沢な暮らしを続けていました。

モーセは長い間、「パロの娘の子」と呼ばれることによって、多くの栄誉と利益を受けていましたが、彼は、自分が神の民であることを自覚するようになってから、だんだんと「パロの娘の子」と呼ばれるべきではないと、感じ始めています。

このモーセの少年期から青年期にかけての、長い信仰の揺れ動く期間は、モーセに大きな危険をもたらしました。

私たちの生涯においても、信仰が大きく揺れ動いているということは、非常に大きな危険であります。大地震が起きているのと同じであります。

このモーセの信仰の動揺は、同胞のヘブル人が、エジプト人に苦しめられているのを見た時に気が付かされました。「もう、これ以上耐えられない」と、彼の若い心に火が付いたのです。

しかし、ヘブル人たちは、モーセが彼らの救い手になってくれることを受け入れませんでした。これは、まだ、モーセが神様から遣わされていないし、きよめられてもいなかったからです。このことは、出エジプト記の2章11節~15節を見るとわかります。ちょっと長いですけれども、そこを読んでみたいと思います。若き日のモーセの悩みであります。

出 2:11 こうして日がたち、モーセがおとなになったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。そのとき、自分の同胞であるひとりのヘブル人を、あるエジプト人が打っているのを見た。

2:12 あたりを見回し、ほかにだれもいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を打ち殺し、これを砂の中に隠した。

2:13 次の日、また外に出てみると、なんと、ふたりのヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪いほうに「なぜ自分の仲間を打つのか」と言った。

2:14 するとその男は、「だれがあなたを私たちのつかさやさばきつかさにしたのか。あなたはエジプト人を殺したように、私も殺そうと言うのか」と言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。

2:15 パロはこのことを聞いて、モーセを殺そうと捜し求めた。しかし、モーセはパロのところからのがれ、ミデヤンの地に住んだ。彼は井戸のかたわらにすわっていた。

若き日のモーセの心には、自分はヘブル人であるという、神の民であるという民族意識がよみがえってきたわけであります。

それは良かったんですけれども、問題はその次です。それは、自分の力で、エジプト人から苦しめられているヘブル人の同胞を救うことができると思って、エジプト人を打ち殺して、ヘブル人を助ける行動に出てしまいました。

モーセはこの時、まだ弁(わきま)えがありませんでした。自分で思いついたらすぐにカッと熱くなって、自分の知恵と力を振るって争いを起こしてしまいました。

これに巻き込まれていく人も、愚かであります。若いモーセは、思いあがっていたんです。「だれよりも温順だ」と言われているモーセでさえ、そういう若い時がありました。

全ての良い性質は、神様からでないと与えられない、ということが分かります。エジプトの学問を修め、エジプトの教育によって出来上がるものではありません。

次の日、モーセはヘブル人同士の争いの仲裁に入っています。そこで彼は、二つのことを思い知らされました。

一つは、誰にも見られていなかったはずのエジプト人の殺害が、知られてしまっていたことです。

もう一つは、ヘブル人が、モーセの仲裁を望んでいないことです。

モーセが、「よし、俺が同胞を助けてやる」という高慢な態度で、高飛車な態度で臨んだゆえに、嫌われて、拒まれてしまいました。モーセは、パロの娘の子として生活している間に、自分の力を自己過信する人間になっていました。自分には、人を助け、救う力があると思い込んでいました。

モーセが、本当に強い精神力を持っている青年になっていたのかというと、それは見かけだけ、表面だけでありました。彼は、エジプト人を殺したことがパロに知られているとわかると、パロを恐れてミデヤンの荒野に逃げています。

彼はエジプト生活で、王子としての最高学問を身に着け、誇りと高慢、自己過信も身に着けていました。それらは、神の働きをするのに最も妨げになるものばかりです。

高学歴、高給取りで、高い地位にある青年であります。最もすぐれた人のように見える中に、神の働きを妨げるものが一杯詰まっている。神様は、この性質を取り除いてきよめるために、モーセをミデヤンの荒野に送り、40年間取り扱われて、徹底的にモーセの自己過信と高慢と誇りを打ち砕かれました。

その後、主は、神の山ホレブで、燃える柴の中に神様ご自身の臨在を現わされ、モーセをきよめられたのです。この燃えても燃え尽きない柴の木は、神の火によってきよめられたモーセ自身でありました。柴の木は、何の誇るところもない無力なモーセ自身であります。

その柴に、神の火がついて、聖霊が満ちてくださると、人が近づくことができない神の栄光を現わすようになる。モーセはそれを体験しましたけれども、それを見た時に、彼は、聖霊に満たされた自分を表している、とは思えなかったでしょう。それは自分なんだ、と悟ることはできなかったと思われます。

しかし、神様は、自分の知恵と力に頼ることを徹底的に取り除かれ、きよめられるまでは、どんなに才能のある人でも用いることをしません。

聖書をお読みしたいと思います。詩篇51章17節、

「神へのいけにえは、砕かれた霊。砕かれた、悔いた心。神よ。あなたは、それをさげすまれません。」

神は、モーセが砕かれることを待っておられました。

もう一つ 第一ペテロの5章5節~6節も読んでみましょう。

Ⅰペテ5:5 同じように、若い人たちよ。長老たちに従いなさい。みな互いに謙遜を身に着けなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。

5:6 ですから、あなたがたは、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、あなたがたを高くしてくださるためです。

みなさんもご存知の通り、ペテロは十二弟子の中で一番のリーダーとして、そういう自覚をもっている人でした。

いつでも、先頭に立って模範を示さなければならない、というような自覚は良いように見えますけれども、しかし、そこに彼の中にりきみが見られます。高ぶりが見られるわけですね。

そういう人だったペテロが、「互いに謙遜を身に着けなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる」、そういう神様なんだと告白しています。

このモーセの姿は、今日の繁栄した社会で、自分を目立たせて、自己満足しようとする姿と同じです。その姿は、富を得ようとする肉の欲の奴隷と、権力に引きずられて苦しめられている才能ある現代人の姿と同じです。

こういう時代の、神を見いだせない人は、一見スマートで頑張っているように見えますが、実際は行き詰っている人が多いのです。このことは、旧約の時代でも新約の時代でも変わりはありません。モーセも同じでありました。

彼らは、神を知ったらまったく違った人生を歩み、幸福な燃える柴の経験をするはずです。自分の知恵と力に頼った高慢と自己過信は、必ず、無力感、自己卑下、逃げ出すこと、自己破壊を起こします。

私たちが住んでいるこの社会にも、そういう傾向がみなぎっているではありませんか。

これは、すべての人のうちにある自分中心の罪の性質が働いているからです。このことは、聖書と聖霊によらなければ、悟ることはできません。

ヘブル人への手紙11章24~26節のみことばは、モーセが成人した時に、神の側に立つ堅い信仰の決意をしたことを表しています。そして、その後も、モーセの生涯で変わらずにとり続けた信仰の態度を示しています。

しかし、モーセが本当にきよめられた信仰の自覚を持って、主に従い始めたのは、出エジプト記3章の、燃える柴の経験をしたあとです。

ここに記されている、モーセの信仰による霊的覚醒は、四つの面を含んでいますが、今日はその一部分をお話しします。

第一は、モーセが、「パロの娘の子」と呼ばれることを拒んだことです。

これは、霊的に何を意味しているでしょうか? それは、この世から受ける特権、富、地位、名誉、優遇を捨てたことを意味しています。モーセがエジプトを去り、「パロの娘の子」と呼ばれることを拒むことは、エジプトで得た特権のすべてを失うということです。

サタンは、主イエス様を誘惑した時、この世のすべての国々と栄華を見せて、「もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう」と言いました。

しかし主イエスは、これを完全に拒否され、「引き下がれ、サタン。『あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ』と書いてある。」と言われました。(マタイ 4:10)

パウロも次のように言っています。ピリピ3:7~8を読んでみましょう。

ピリピ 3:7 しかし、私にとって得であったこのようなものをみな、私はキリストのゆえに、損と思うようになりました。

3:8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさいのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりあくたと思っています。・・・・

私たちは、キリストを知っていることの素晴らしさを味わっているでしょうか。これが分からないと、パウロのように言うことはできないでしょう。

モーセは最初、エジプトを去った時は、パロを恐れていましたけれども、そのあと、パロの娘の子であるというエジプトの特権を、きれいさっぱりと捨ててしまうこととなったのです。ずいぶん違った信仰状態に、変わっていることが分かります。

モーセがミデヤンに逃げて行った後には、エジプトの特権に未練を持っていなかったことを示しています。いつまでも過去のことを引きずって、繰り返し悩み、悔やむ人がいますが、モーセはそうではありません。モーセは無一物の放浪者になっても、ミデヤンで羊飼いになっても、エジプトの富を未練がましく引きずってはいなかったのです。

人間は、自分の生涯において過去を引きずりやすいものであります。もし、モーセがエジプトに留まっていたら、エジプトのパロの後継者になる可能性は十分にあったし、もし彼がパロになっていれば、政治的権力を用いて、ヘブル人をエジプトの奴隷状態から解放することができたかもしれない。しかしモーセは、そういう思いも未練も全部捨ててしまいました。

「もしこうだったら、もしああだったら」と言って、モーセが未練がましくエジプトの近辺に留まっていたら、パロの追っ手にすぐに捕まっていたでしょう。モーセはきっぱりとエジプトの特権を捨てて、エジプトから遠く離れたミデヤンの荒野に逃れたのです。地図を見るとよく分かると思いますけれども、ミデヤンはエジプトの勢力の手のとどかないところであります。彼は無一物の放浪者になってしまいました。しかし、主はミデヤンに祭祀イテロと、その娘のチッポラを備えておられました。

神様はエリヤのためにも、ケリテ川に何羽かのからすを備えておりました。ツァレファテでは極貧のやもめを備えておられました。私たちもこのことをよく考えて選択し、主に従いましょう。

こうしてモーセは、心の中から完全にエジプトの富と権力に頼ることを捨て去ってしまいました。

信仰による霊的覚醒の第一歩はここにあります。自分の心の中が、この世の富、権力に対して、全く未練を切り捨ててしまうことから始まりました。

過去のことをいつまでも引きずって、「ああだ、こうだ」と言っている間は、霊的覚醒は与えられません。キリストにある者は、「すべては過ぎ去った、見よすべては新しくなりました」と言っています。過去を引きずることはやめましょう。

ローマ人への手紙12章2節をお読みしたいと思います。

ローマ12:2 この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。

これは、信仰を働かせて自分を変えなさい、ということですね。自分の決心で自分を変えることはできませんから、信仰を働かせなさい、ということですね。

自分の心を半分この世の岸辺につないだままで、信仰によって自分を変えようとしても、それは不可能なことです。ボートの一辺を岸辺につないだままで、いくらオールを漕いでも、前に進まない、というのと同じことです。ただ疲れるだけです。

ヘブル11章24節では、「パロの娘の子と呼ばれることを拒み・・」とありますが、この「拒む」という意味は、「忘れた、意識しなくなった、感じなくなった」というのではありません。自分の意志で、エジプトのすべてを断ち切った、完全に訣別した、ということを意味しています。エジプトの岸辺につないでいたロープを切って、離れたことを意味しています。この信仰は、内面的に非常に強い意志を示しています。

これが、モーセの信仰の覚醒の第一であります。

では、この世の未練を切った後に来る、次の霊的覚醒は何でしょうか。それは、信仰による選びであります。

25節の後半では、「・・・むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました。」

とあります。神の民とともに苦しむ方を選んだ。こういう選び方をする人は、本当の信仰者以外にはいないでしょう。

私たちの前にも、すべての人の前にも、選ぶべき二つの人生の道が置かれています。

イエス様が仰ったように、狭い門から入る狭い道と、大勢の人が歩いている広い道とがあります。マタイ7章13~14節を読んでみたいと思います。

マタイ7:13 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入って行く者が多いのです。

7:14 いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。

「それを見いだす者はまれです」と言っていますが、「まれ」とは何人ぐらいのことを言うのでしょうか。

この「広い道」のことを、ヘブル人への手紙の記者は、「はかない罪の楽しみ」と言っております。

この世の人々は、神社で売っている厄除けと、金儲けの欲を求めています。それを与えると言っている宗教を求めています。そして、この世の宗教は、この肉の欲に付け込んで、人の欲を利用した「宗教」という商売をしています。その行き着くところは滅びであります。

束の間の、肉の楽しみを求めるだけの生活は、滅びます。クリスチャンといえども、この道に迷い込んでいる人が大勢います。多くの人が「自分は大丈夫」と思い込んでいますから、始末が悪いのです。

箴言の12章15節を読んでみましょう。

箴12:15 愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。

続けて、箴言の14章12節も読んでみましょう。

箴14:12 人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。

この滅びの道から引き返すためには、明確なキリストの十字架の救いと、きよめられることしかありません。

もう一つのモーセが選んだ人生は、「神の民とともに苦しむこと」であります。

ヘブル11章25節の後半を、注意深く読んでいただきたいと思います。

「むしろ神の民とともに苦しむことを選び取りました」

モーセは、安易な選択をしたのではない、ということを言っているわけです。

金持ちの青年のように、神様のご命令に従えば自分の財産が減るので、素早く計算して主の元を立ち去ることを選んだのではない。それは安易な選択です。

紫の衣を着た金持ちが、貧しいラザロを助けることを拒み、ハデスを選んだのでもありません。金持ちの農夫が、豊作の穀物を自分だけで食べて飲んで楽しむ、そういうことを選び、神様のことを計算に入れなかった、というのでもありません。多くの人がしている安易な選択ではありません。

迫害者サウロは主イエスに敵対していましたが、主イエスに出会うことによって、正しく、正確に、厳密な選択をしました。モーセも、厳密に、正しい信仰の選択をしました。

ここで言う「正しい選択」とは、「一晩中考え抜いて決めました」というような自分の知恵で出した結論ではありません。私は何人かの人から、信仰者であるにも関わらず、「一晩中考えて抜いて決めました」というのを聞きました。これは、自分の知恵で出した結論でありますから、正しい信仰による選択ではありません。一晩中考えた結論を聞く必要はない。自分の知恵で考えたことですから。

信仰の選択は、信仰さえ健全で、堅固であれば、驚くほど単純にできます。信仰は難しいものではありません。信仰を難しくするのは、肉の欲が絡んでいるからであります。

信仰の選択は、安易で薄っぺらな、自分中心の欲や感情ではありません。

このような信仰の選択と決断を積み重ねることによって、また、日々に生活の中で活用することによって、霊的覚醒を起こし、高潔な神のしもべを造っていくわけです。

安逸をむさぼる生活の中では、信仰は死んでしまい、神の器は育ちません。

サタンはきっとモーセにこう言ったでしょう。「バカなことをするな。お前一人がイスラエル人の側についたって、彼らを救えるわけではない。何の良いことも期待できない。それよりもパロのもとにいて、お前が後継者になるチャンスが来た時、ユダヤ人を開放すればいいじゃないか。そういう時が来るのを待て。」

サタンはイエス様に対しても、この世の国々と栄華を見せて、同じような誘惑をして、サタンを拝ませようとしています。サタンの持ち出す論理は、肉の心を持つ人には「もっともだ、もっともだ」と思わせる論理です。なるほどと、うなづかせる論理であります。

しかしモーセは、エジプトのはかない楽しみを捨てて、神の民と共に苦しむ方を選んだと言っています。

マタイの13章46節では、「すばらしい値うちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。」と記しています。

モーセは信仰の選択をしました。それは、苦しむ方でありました。

ダニエルは、敵のたくらみによって、自分の命が取られるか、日に三度、主に祈ることをやめるか、どちらかを迫られた時、彼は祈ることによって、神と交わることをやめずに、獅子の穴の中に投げ込まれました。そちらの方を選んだのです。

主のために苦しむことを光栄に思う信仰者は、サタンも敵対者も手の付けようがありません。クリスチャンを迫害することは、苦しむことを選ぶ信仰者に対しては、まったく無力になってしまいます。

クリスチャンが無敵の勝利者になるのは、キリストのために、喜んで苦しむ方を選び取るようになる時です。その時に、迫害者は無力になります。

詩篇119篇67節を読んでみましょう。

「苦しみに会う前には、私はあやまちを犯しました。しかし今は、あなたのことばを守ります。」

苦しみに会う前に、なぜ、あやまちを犯したんでしょうか。自分の知恵と、肉の欲の価値判断で選択したからですね。

119篇の71節も読んでみましょう。

「苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのおきてを学びました。」

聖書の中に、いくつかの学びがあります。イエス様は、「わたしとくびきを負って学びなさい」と仰っています。

ここでは「苦しみに会ったこと」が学びであった、と言っています。そのことを通して、何が幸せだったというんでしょうか。苦しみに会うことによって、神様の道を知ることができて幸せだった、と。私たちはそういうことが言える時、幸いだと思います。

毎日苦難にあってつぶやいてばかりいる人生と、苦難を喜んで受けとめていく人生とでは、大きな違いが出てきます。ヨハネの16章33節も読んでみましょう。

ヨハ 16:33 わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を持つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。」

平安を持つためだと、言っています。私たちはこの世にあって、患難がたくさんある。

一つ乗り越えても、すぐに次の患難がやってきます。

「しかし、勇敢でありなさい、わたしはすでに世に勝ったのです。」

それは、すでに世に勝ったイエス様が、私と共に歩んでくださるからです。

ローマ5章3~5節を読んでみましょう。

ローマ5:3 そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、

5:4 忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。

5:5 この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。

一番大事な入口は、「患難さえも喜んでいます」というところにあります。

患難が来た時、逃げ出して、つぶやいて逃避するか、それとも信仰によって受け止めて喜んでいるか、であります。そのことによって良い歯車が、神様の恵みの歯車が、始まります。患難が忍耐を生み出してくれます。忍耐が品性を生み出してくれます。希望を生み出してくれます。

ですから私たちは、つぶやかずに疑わずに、患難さえも喜んで受け止める信仰が必要であります。

ピリピ4章14節も読んでみましょう。

「それにしても、あなたがたは、よく私と困難を分け合ってくれました。」

ピリピの信仰者、クリスチャンたちは、パウロの困難をよく分け合ってくれた、と言っています。この時パウロは、牢獄にいたわけでありますけれども。

私たちは困難を分け合うことが大事ですね。

第二テモテ1章12節も読んでみましょう。

Ⅱテモ 1:12 そのために、私はこのような苦しみにも会っています。しかし、私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は、自分の信じて来た方をよく知っており、また、その方は私のお任せしたものを、かの日のために守ってくださることができると確信しているからです。

神の聖徒たちは、自分の苦しみもあるし、パウロのような指導者の苦しみもあるし、同胞の苦しみもあるし、しかし、共に背負って経験することの幸いを語っています。

モーセは、キリストの御名のためにそしられ、圧迫を受け、辱められ、甘んじて苦しみを受けた、と言っています。パウロも同じように告白しました。

第二コリント12章9節~10節をよんでみたいと思います。

Ⅱコリ 12:9 しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。

12:10 ですから、私は、キリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱いときにこそ、私は強いからです。

有名な箇所ですけれども。これはパウロ自身の苦難のことを言っています。

自分が弱い時に、困難や苦難にあうと私たちはどうなるでしょうか。つぶやくでしょうか。批判するでしょうか。

イエス様はその時に、「わたしの恵みはあなたに十分である」と言いました。

その弱さの中に神様の力が注がれると、言っています。パウロはそれを経験しました。

その時に彼は、自分の弱さを誇るようになっています。弱い時にこそ神の強さを経験したからです。

詩篇68篇19節を読んでみましょう。

「ほむべきかな。日々、私たちのために、重荷をになわれる主。私たちの救いであられる神。」

この重荷は自分だけで負うのではありません。毎日、重荷を担ってくださる神様がいらっしゃる。神ご自身が、その苦しみを一緒に背負ってくださる、と言うんですね。

新約聖書では、マタイ11章29~30節でそのことが言われています。

マタイ 11:29 わたしは心優しく、へりくだっているから、あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから学びなさい。そうすればたましいに安らぎが来ます。

11:30 わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからです。」

なぜ、キリストのくびきを負えば軽くなるのか。今日はその話をする時間がありませんけれども、「心の平安」という本の中に詳しく書きましたので、そちらを読んでください。

私たちは聖書のみことばを学ぶとともに、実際生活において、キリストとくびきをともに負うことによって、学ぶことが求められています。知識として学ぶだけではなくて、生活体験を通して学ぶことです。

そのことを通して、イエス様が、私の罪の重荷をご自分で代わりに負ってくださった。

そして、罪を取り除く「平安」を与えてくださいましたが、それだけではなくて、主のために、主と私がともに働くことによって、主を証しする使命という、そういうくびきを負う、そういう平安も与えてくださっています。

重荷が取り去られる平安と、くびきが与えられる平安とがあります。

マタイ16章24節も読んでみましょう。

マタ 16:24 それから、イエスは弟子たちに言われた。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。

イエス様が与えてくださる、それぞれの人に与えられている使命、仕事があります。

それを、自分の使命として持ってついてきなさい、と言っています。

迫害者サウロは、人間のクリスチャンを捕らえて苦しめていると、思っていました。しかし、使徒の働き9章5節で、天からのイエス様の御声は、「わたしは、あなたが迫害しているイエスである。」と言いました。

人には、人間に対してしているように見えるかも知れませんが、イエス様はその人々の苦しみを知っておられた、ということであります。そのことによって、私たちは甘んじて、苦難を忍ぶ事ができます。

キリストに仕える人生を歩んだ人は、たとえその生涯が苦難に満ちていても、必ず神の栄冠を受けております。

迫害者であったサウロがキリストと出会って、キリストを完全に選び取ったことによって、彼の求めるものが変わりました。受けるものも変わっています。

ピリピ3章13~14節を読んでみましょう。

ピリピ3:13 兄弟たちよ。私は、自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、

3:14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。

彼は目標がはっきりしていました。神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っている、わき目を振らずに一心に走っている、と言いました。

第二テモテの4章7~8節も読んでみましょう。この第二テモテはパウロの絶筆の書と言われています。殉教する一か月くらい前の書であります。これは、彼の遺言と言ってもいいでしょう。

Ⅱテモテ4:7 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。

4:8 今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです。

パウロはちゃんと自分だけではなくて、「主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださる。」と付け加えました。彼には自分だけでなくて、同じ信仰を持つ者のための心遣いが行き届いているのが分かります。

モーセは、エジプトの楽しみよりも、キリストとともに苦しむ方を選び取ったんです。

「選び取る」とはどういうことでしょうか。他のすべてのものを捨てて、一つだけを自分のものにして、その生涯を歩むことを指しています。このことが、信仰による霊の覚醒には、必ず必要になります。

私たちが、今日、明日、何を選び取るか。いろいろな困難にぶつかる時、いろいろな人のことばにぶつかる時、何を選び取るか。

つぶやくか、信仰の選びを取るか。

そのことによって私たちのたましいが、暗やみの中に落ちていくか、それとも霊の覚醒を営むか、を意味します。

今日は途中までですが、ここまでにさせていただきたいと思います。主が許したもうなら、次回、その先をお話ししたいと思います。

今週も私たちは、信仰の覚醒をする、良き信仰の選びを取らせていただきたいと思います。

お祈り

「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。」

恵みの深い天のお父様、モーセも若い日の様々な問題を乗り越えて、神と出会って、自分の知恵と力に頼る生活を完全に捨ててしまい、エジプトからの特権も捨てて、神のしもべとなりました。これは大変なことであります。

昔の人の出来事のように思うかもしれませんけれども、しかし、同じことが私たちの今週、今日、明日、明後日の間に、それと同じことが、私たちに経験させられることであります。

その時に、キリストとともにくびきを負う方を選び取ることができますように。

そのことを通して私たちは、神様の恵みを経験し、キリストの深い平安を、上から召してくださる神の栄光の冠が与えられることを感謝いたします。

イエス様がこのことを深く悟らせて、私たちの一歩一歩の歩みを導いてください。

霊の目を開いてくださるようにお願いいたします。

尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

<今週の活用聖句>

ビリピ人への手紙3:13~14

「‥・私は、自分はすでに捕えたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。即ち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。」

地の塩港南キリスト教会

横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421