聖書の探求(314) サムエル記第二 6章1~11節 神の箱を移す、ウザの急死、オベデ・エドムの家に滞在

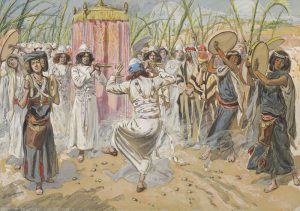

フランスの画家James Tissot (1836–1902)による「The Chastisement of Uzzah(ウザの懲罰)」(New YorkのJewish Museum蔵)

この章は、ダビデが神の契約の箱をアビナダブの家からダビデの町エルサレムに運び上げる、ダビデの生涯の中で、最も重要な出来事を描いています。そこにもまた、様々な不幸な出来事が起きたのです。人のすることには、信仰以外の、人の知恵が混入するので、わざわいが生じるのです。

1~5節、神の箱をアビナダブの家より移す

6~8節、ペレツ・ウザ

9~11節、神の箱、オベデ・エドムの家に三か月滞在

12~15節、神の箱、ダビデの町へ

16節、ミカル、ダビデをさげすむ

17~19節、ダビデ、いけにえをささげ、民を祝す

20~23節、ミカルの軽蔑とダビデの応答

1~5節、神の箱をアビナダブの家より移す

1節、ダビデは再び、平和な目的のために選抜した精鋭の兵士を三万人集めています。

Ⅱサム 6:1 ダビデは再びイスラエルの精鋭三万をことごとく集めた。

2節、エルサレムで王となったダビデは、エルサレム占領後、ここを単に彼の軍事的、政治的首都とするだけでなく、イスラエルの全国民の宗教的中心の都にすることを望み、計画したのです。

Ⅱサム 6:2 ダビデはユダのバアラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民とともに出かけた。神の箱は、ケルビムの上に座しておられる万軍の【主】の名で呼ばれている。

そのためには、イスラエル人をエジプトから導き出され、カナン攻略の戦いに勝利を与えられた神の臨在を示す、イスラエルの最も聖なる象徴である神の契約の箱をエルサレムに移すことだと考えたのです。その契約の箱はキルヤテ・エアリム(ここではバアラとなっていますが、バアラはキルヤテ・エアリムのことです。ヨシュア記15:9)に約七十年間ありました。ダビデはそこから新しい都エルサレムに運ぶことを決心したのです。

2節に「神の箱は、ケルビムの上に坐しておられる万軍の主(ヤーウェ)の名で呼ばれている。」と、わざわざ付け加えていることは、当時の人々には、主の契約の箱の印象がうすれかけており、再び主の契約の箱を思い起こさせるための説明であると思われます。

「ケルビム」は、契約の箱の一番上の蓋(ふた)の部分(ここに大祭司が一年に一度、小羊の血を注いで、民のための執り成しをしたのです。)を翼でおおって、守っている二人の御使いの名前です。ここを贖罪所と呼んでいます。へブル人への手紙4章16節の「恵みの座」とは、この贖罪所で、主の恵みのみわざがなされることを意味して、霊的な意味で、この贖罪所のことを指して言われているのです。「ケルビム」は複数形で、一人の時は「ケルブ」です。この契約の箱も主の臨在の象徴でしたが、このケルビムも象徴として造られたものです。しかし実在のケルビムは翼を持つ生ける御使いとして聖書は扱っています。

3節、主の契約の箱は長い間、忘れられていた存在だったので、その運び方、扱い方が分からなくなってしまっていたのです。その結果、運んでいる途中で悲劇が起きてしまったのです。神の定められた方法ではなく、人間の知恵で「良い」と思う方法を採ったためです。

Ⅱサム 6:3 彼らは、神の箱を、新しい車に載せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子、ウザとアフヨが新しい車を御していた。

神のみことばでも、霊的に神のいのちあるみことばが語られなくなると、人々は、自分の知恵で考えて解釈しようとして、悲劇を招いて来た歴史があります。

「その中で、ほかのすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所のばあいもそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。」(ペテロ第二 3:16)

賛美も、霊的神経験がうすれてくると、ハーモニーを上手に歌うことだけに気を取られて、人に聞かせるために歌い、主にささげる賛美が分からなくなってしまうのです。

祈りも同じです。異邦人と同じように繰り返す言葉を多くするようになり、主の御名をみだりに唱え、自分中心の願い事を並べるだけになってしまいやすいのです。サムエルが言った「主よ。お話ください。しもべは聞いております。」(サムエル記第一 3:9)の祈りの奥義が分からなくなってしまうのです。神の御声を聞く祈りが失われてしまうのです。

長い間、主の臨在の交わりを失っていることは、至る所に悲惨なわざわいを招くことになります。この記事の場合も同様です。

主の契約の箱は、本来、旧約の規定では、祭司たちが箱の環に棒を通して肩でかついで運ぶことになっていました。しかしダビデの頃には、もう七十年以上もそのことは行なわれていなかったので、だれも気付かなかったのです。それで彼らは祭司の肩にかつぐことをせず、敬意を表わしたつもりで新しい車を用意して、それに神の箱を載せて、丘の上にあったアビナダブの家から運び出したのです。その時、牛に引かせて御していたのは、アビナダブの二人の息子、ウザとアフヨでした。

4節、アフヨが箱の前を歩き、ウザが後ろについていたのです。

Ⅱサム 6:4 丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱とともに運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。

5節、ダビデもこの時、この違反に全く気付いておらず、ダビデもイスラエルの全家も、大きな喜びをもって出発し、みな「歌を歌い、立琴、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で、力の限り喜び踊った。」

Ⅱサム 6:5 ダビデとイスラエルの全家は歌を歌い、立琴、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、【主】の前で、力の限り喜び踊った。

歴代誌第一 13章8節には、ラッパが加わっています。これは彼らが、いかに喜んでいたかが分かります。

5節の「歌」はへブル語では「すべてのもみ材のもので」となっています。これは、ここで使った楽器がすべて、糸杉材で作られた楽器だったことを表わしています。

6~8節、ペレツ・ウザ

その大喜びは、彼らがナコンの麦打ち場に着くまででした。ここで、一瞬のうちに悲劇が起きたのです。この「ナコンの打ち場」は歴代誌第一 13章9節では「キドンの打ち場」とされています。一つの場所が二つ以上の名前で呼ばれることがありました。「ナコン」とは、その名前から、その打ち場の持ち主であったと思われます。「キドン」はその打ち場があった場所の名前であると考えることがふさわしいと思われます。

仕事が順調に進んで、みんなが大喜びしている時、突然、主の怒りが下されることがあります。その時はどこか、何かが神の道からはずれている時です。それに気づかずに進んでいることがあるので、主が教えてくださっているのです。そこを正して、主の道をたどれば、再び恵みと祝福を回復することができます。

Ⅱサム 6:6 こうして彼らがナコンの打ち場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。

神の箱は車に乗せただけで、さすがに綱で縛ることはしていなかったようです。その道は丘の上からの下り道であったようで、牛は後ろから車に押されるようになったのでしょう。牛がバランスを崩してつまずき、神の箱がひっくり返りそうになったので、後についていたウザが神の箱に手を伸ばして、押さえたのです。もし祭司が肩にかついで運んでいればこういうことは起きなかったはずです。

7節、その結果、ウザの急死です。聖書はウザの不敬の罪のために、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、ウザはその場で打たれて、神の箱の傍らで死んだ、と言っています。

Ⅱサム 6:7 すると、【主】の怒りがウザに向かって燃え上がり、神は、その不敬の罪のために、彼をその場で打たれたので、彼は神の箱のかたわらのその場で死んだ。

民数記4章15節では、「彼らが聖なるものに触れて死なないためである。」とあり、同20節には、「彼らがはいって行って、一目でも聖なるものを見て死なないためである。」と言っています。

聖所のすべての器具は、人の目にさらされないために、じゅごんの皮のおおいがかけられ、契約の箱はアロンの子らのケハテ族がかつぎ、棒を通して担うことになっていたのです。

この神の怒りのさばきについて、厳し過ぎるのではないか、残酷過ぎるのではないか、という批判が出て来るだろうと思います。愛とあわれみに満ちた神が、なぜ、こんなにも残酷な審判を下されるのかと不信仰になる人も出て来るかもしれません。しかしぜひ不信仰にならないでいただきたいのです。また批判的にもならないでいただきたいのです。聖書は事実を書いているだけで、実際に主がなぜ、ウザを打たれたのか、その本当の理由や真意は分からないからです。

アブラハムも主に、次のように訴えています。

「正しい者を悪い者といっしょに殺し、そのため、正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことを、あなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界をさばくお方は、公義を行なうべきではありませんか。」(創世記18:25)

主は理由もなく、過酷な審判を下されるお方ではありません。主は「激しい怒りのうちにも、あわれみを忘れない」お方です(ハバクク書3:2)。かえって、私たちの方が、真意を悟らないうちに神を疑い、批判し、非難してしまい、自ら主につまずいてしまう危険があります。他人を非難したり、責めたりする時にも、本当の意味を知らないままで、自分の思い込みで激しく怒りを発して、自ら争い、わざわいを招くことが少なくないのです。

7節は「その不敬の罪のため」と言っていますが、ここでの「罪」は「失敗」や「怠惰」を意味する言葉です。

歴代誌第一 13章10節は「彼が手を箱に伸べたからである」と言っていますが、ウザは手を伸ばして箱を押さえたのでしょう。これは、事のはずみで手を出したということより、人の力で神を支配しようとする意志を表わしているのかも知れません。今日でも、主に任せるよりも、自分の知恵に頼り、自己義と自己主張をして、自分の考えを押し通す者、言い争いをする者がいますが、これらはみな、同じことをしています。このような態度を取っていれば、いずれ主の怒りが下ることは避けられなくなります。

「心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵ある者と思うな。主を恐れて、悪から離れよ。」(箴言3:5~7)

ウザに対するこの神の審判の厳しさを和らげようと、いろいろな人が、多くの考えを試みて来ました。しかし実際のところ、私たちはウザが何をしたのか、彼の動機や態度、彼が取ったその行動の背後にある彼の信仰、霊性がどんなものであったのか、全く知らないのです。そのような状態で神の審判が正しかったのか、行き過ぎていたのかなどと、勝手に判断することを試みることは、危険なことで、止めなければなりません。敢えてそれをすれば、神を批判することになり、信仰を失うか、神の御怒りを受けることになるかも知れません。私たちはただ、全知の主なる神がなさることに間違いがないことを知っているのみなのです。主の善意、主の義、主の愛とあわれみ、そして主の厳しさを疑ってはならないのです。

「見てごらんなさい。神のいつくしみときびしさを。倒れた者の上にあるのは、きびしさです。あなたの上にあるのは、神のいつくしみです。ただし、あなたがそのいつくしみの中にとどまっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。」(ローマ11:22)

8節、それまでのダビデの喜び踊っていた感情は、ウザの割り込みによって主がウザを怒られて打たれたことによって、激しい怒りの感情に変わっています。

Ⅱサム 6:8 ダビデの心は激した。ウザによる割りこみに【主】が怒りを発せられたからである。それで、その場所はペレツ・ウザと呼ばれた。今日もそうである。

「それで、その場所はペレツ・ウザと呼ばれた。今日もそうである。」は、サムエル記を書き記した記者が生存していた頃、このペレツ・ウザの由来はよく知られていたことを示しています。

9~11節、神の箱、オベデ・エドムの家に三か月滞在

9節、「その日ダビデは主を恐れて言った。」

Ⅱサム 6:9 その日ダビデは【主】を恐れて言った。「【主】の箱を、私のところにお迎えすることはできない。」

この「主を恐れて」は、通常、旧約聖書に出て来る時は、神の無限の聖さに触れた時の深い畏敬と畏怖を表わしていますが、ここでは、そういう意味よりも、ウザに下された神の激しい怒りに対する、より人間的な恐怖の感情であったと思われます。

10節、その結果、ダビデは神の箱をダビデの町に運ぶ計画を変更して、ガテ人オベデ・エドムの家に回して運んでいます。

Ⅱサム 6:10 ダビデは【主】の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデ・エドムの家にそれを回した。

11節、主の箱はガテ人オベデ・エドムの家に三か月とどまりました。

Ⅱサム 6:11 こうして、【主】の箱はガテ人オベデ・エドムの家に三か月とどまった。【主】はオベデ・エドムと彼の全家を祝福された。

この「ガテ人」の意味は、明らかではありません。オベデ・エドムの家族がペリシテのガテからユダの地に来ていた可能性もあります。その場合、オベデ・エドムはダビデの護衛隊の一人として、他のガテ人と一緒にダビデ王に仕えていた人であったかも知れません。

「王のすべての家来は、王のかたわらを進み、すべてのケレテ人と、すべてのペレテ人、それにガテから王について来た六百人のガテ人がみな、王の前を進んだ。」(サムエル記第二 15:18)

更に可能性としては、オベデ・エドムがダンにあるガテ・リモン(ヨシュア記19:45、21:24)というレビ人の町(あるいは祭司の町)から来た人であったことです。もし、そうであれば、オベデ・エドムは、主の契約の箱がエルサレムに運ばれていた時、その箱の前を歌いながら行進していたレビ人であった可能性が大です。

「…オベデ・エドムとエヒヤは箱を守る門衛であった。」(歴代誌第一 15:24)

「オベデ・エドムと彼らの兄弟たちは六十八人いたが、エドトンの子オベデ・エドムとホサを門衛とした。」(歴代誌第一 16:38)

主の臨在のとどまる所には、必ず主の祝福が伴います。主の箱がオベデ・エドムの家に三か月とどまっている間、そのわずかの間に、主はオベデ・エドムと彼の全家を祝福されたのです。

これと比べて、アビナダブの家に主の箱があった期間は約七十年間の長い間でしたが、主がアビナダブとその全家を祝福されたことが全く記されていません。これはアビナダブの息子たちか、孫たちが、主の契約の箱を無視していたことを示しているのかも知れません。こういうことがウザの罪深い行動につながっているのかも知れません。

あとがき

先日は、小預言書の「ゼカリヤ書の解説」を発行しました。この小預言者たちには神から遣わされた、激しい不屈の闘志が感じられます。国中が不信仰と偶像礼拝、そして高慢と自分のことしか考えていない時に、彼らはそれまで無名の人でありながら、神のメッセ―ジをもって、人々の心に切り込んでいくように預言したのです。それはまさに勇敢な神の戦士の姿です。

モーセも一人、パロの前に立ちました。神に仕え、神に遣わされた神のしもべたちの勇気と忍耐と、成し遂げられた働きの重大さには驚かされます。

パウロは私たちに、「キリスト・イエスのりっぱな兵士として、私と苦しみをともにしてください。」(テモテ第二、二・三)と言っています。私もまた、小預言者に続く者でありたい。

(まなべあきら 2009.11.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)