聖書の探求(326) サムエル記第二 19章 ダビデ王の嘆きに対するヨアブの譴責、ダビデを出迎えた人々

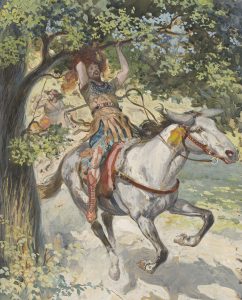

イングランドの画家 William Brassey Hole(1846–1917)による「The Sorrow of King David(悲嘆にうめくダビデ王)」

この章は主に、二つのことを記しています。前半は、ダビデ王が息子アブシャロムの死のために嘆き悲しんでいることは、ダビデとその家のいのちを救った、ダビデの家来たちに恥をかかせることだと言って、ヨアブがダビデを譴責(けんせき)したこと、後半は、ダビデがエルサレムに帰って行く途中、ダビデを出迎えた人々のことです。

19章の分解

1~7節、王の嘆きに対するヨアブの譴責(けんせき)

8~10節、アブシャロムの側についたイスラエル人の、ダビデを王にすることについての論議

11~13節、イスラエル人を受け入れた寛容なダビデ

14~15節、ユダの人々の出迎え

16~20節、シムイの詛いと悪事の謝罪

21~23節、王、アビシャイを戒める

24~30節、メフィボシェテの出迎えとダビデの質問

31~40節、バルジライとの別れ

41~43節、ダビデを先導して帰ることについてのイスラエル人とユダの人々との言い争い

1~7節、王の嘆きに対するヨアブの譴責(けんせき)

このヨアブの譴責は、皮肉や脅しも含まれていたと思われますが、それ以上に重要な意味を持っていたのです。それは、ダビデが自分の息子であったとしても、その私情の嘆きのために、王の命を狙い、王国の反逆を企てた敵のために嘆き悲しみ、ダビデとその家族と王国を救うために命がけで戦った味方の兵士たちを顧みないダビデの態度は、アブシャロムの反逆よりも、更に悪い災いを招くことになる危険があったのです。即ち、ダビデと王国のために命がけで戦った兵士たちや民がダビデを見捨ててしまうことに追いやってしまう危険です。その危険が身近に迫っていたのです。ヨアブはその雰囲気と見通しを直感して、この叱責をダビデにしたのです。

その日の勝利の喜びは、ダビデがアブシャロムのために悲しんだために、すべての民の嘆きに変わってしまいました。

Ⅱサム 19:1 そうこうするうちに、ヨアブに、「今、王は泣いて、アブシャロムのために、喪に服しておられる」という報告がされた。

19:2 それで、この日の勝利は、すべての民の嘆きとなった。この日、民が、王がその子のために悲しんでいる、ということを聞いたからである。

19:3 民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように、町にこっそり帰って来た。

19:4 王は顔をおおい、大声で、「わが子アブシャロム。アブシャロムよ。わが子よ。わが子よ」と叫んでいた。

3節、ダビデの私情的悲嘆が民に及ぼした影響は、「民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように、町にこっそり帰って来た。」という姿に現われています。指導に当る者も私情の感情は避けられませんが、その度が過ぎて、いつまでも私情に捕われ続けていると、民全体を誤って迷わせてしまい、ついには指導者を見捨てて離れて行ってしまう危険があります。親は子どもの前に、悲しみの時にも、心をしっかりと保っておく責任があります。ダビデは情愛の深い人でしたが、それがこの場合、彼の欠点となって現われたのです。長所はそのまま状況が変わると、命取りの欠点にもなることを弁(わきま)えておかなければなりません。

5~7節、悲嘆し続けているダビデに向かって、ヨアブは喝を入れるような叱責をしています。

Ⅱサム 19:5 ヨアブは王の家に行き、王に言った。「あなたは、きょう、あなたのいのちと、あなたの息子、娘たちのいのち、それに、あなたの妻やそばめたちのいのちを救ったあなたの家来たち全部に、きょう、恥をかかせました。

19:6 あなたは、あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは、きょう、隊長たちも家来たちも、あなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今、私は知りました。もしアブシャロムが生き、われわれがみな、きょう死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。

19:7 それで今、立って外に行き、あなたの家来たちに、ねんごろに語ってください。私は【主】によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜、だれひとりあなたのそばに、とどまらないでしょう。そうなれば、そのわざわいは、あなたの幼いころから今に至るまでにあなたに降りかかった、どんなわざわいよりもひどいでしょう。」

その言葉はきついものですが、ダビデの目を醒まさせるのに効果がありました。ヨアブのきつい叱責によって、ダビデの目は開いたのです。この点でも、ダビデはヨアブを責めず、へりくだって彼の忠告を聞き入れたのです。ダビデにとって私情による嘆きは、アブシャロムの反逆以上に危険だったのです。

ヨアブの具体的で、分かりやすい叱責は大いなる効果がありました。

「あなたは、きょう、あなたのいのちと、あなたの息子、娘たちのいのち、それに、あなたの妻やそばめたちのいのちを救ったあなたの家来たち全部に、きょう、恥をかかせました。あなたは、あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは、きょう、隊長たちも家来たちも、あなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今、私は知りました。もしアブシャロムが生き、われわれがみな、きょう死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。それで今、立って外に行き、あなたの家来たちに、ねんごろに語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜、だれひとりあなたのそばに、とどまらないでしょう。そうなれば、そのわざわいは、あなたの幼いころから今に至るまでにあなたに降りかかった、どんなわざわいよりもひどいでしょう。」(5~7節)

8~10節、アブシャロムの側についたイスラエル人の、ダビデを王にすることについての論議

ヨアブの叱責によって、ダビデは自分の間違いに気づいたのです。聞く耳を持っている人は幸いです。彼は自分の息子を愛して嘆いていると思い込んでいましたが、ダビデのために命をかけて戦い、救い出してくれた家来たちから見ると、ダビデは味方よりも敵のほうを愛していたのです。そのためにダビデの家来と民たちは、ダビデがこれまでに経験したこともない悪いわざわいを招き、ダビデを助けてくれた民たちがダビデを見捨ててしまうという、最悪の事態に至る危険があったのです。

そこでダビデは自分の私情を断ち切って、奮い立ち、彼がいつも公的立場に立っているべき場所である「門のところ」に坐ったのです。そのことはすぐにダビデの民の間に知らされ、すべての民がダビデ王の前にやって来て、安心を得たのです。指導者は私情に惑わされずに、あるべき姿をとっている時、民は安心を得るのです。

Ⅱサム 19:8 それで、王は立って、門のところにすわった。人々がすべての民に、「見よ。王は門のところにすわっておられる」と知らせたので、すべての民は、王の前にやって来た。一方、イスラエル人は、おのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。

一方、アブシャロムに従っていたイスラエル人の間では混乱が広がり、各々、自分の天幕に逃げ帰ってしまいました。

9,10節、そして彼らの間で、激しい言い争いが始まったのです。

Ⅱサム 19:9 民はみな、イスラエルの全部族の間で、こう言って争っていた。「王は敵の手から、われわれを救い出してくださった。王はわれわれをペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今、王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。

19:10 われわれが油をそそいで王としたアブシャロムは、戦いで死んでしまった。それなのに、あなたがたは今、王を連れ戻すために、なぜ何もしないでいるのか。」

それはアブシャロムに従ったことへの後悔があったからです。このままでは、彼らはダビデの民と区別され、わざわいを受けることになるでしょう。そこで議論が巻き起ったのです。

9節の「争っていた」は、へブル語のドゥウンで、「支配する」という意味で、そこから「審判する」「主張を申し立てる」「互いを非難し合う」ことに使われています。おそらく、アブシャロムの側についた判断の誤りの責任を追及したのだと思われます。

これまでのことを考えてみれば、ダビデ王は敵の手から救い出してくださったし、ペリシテ人の手からも助け出してくださったのだから、正しい判断をしていれば、アブシャロムの側につくことなど、考えられないことでした。しかし愚かにもアブシャロムの目先の振舞いにだまされてしまったのです。

しかし今、ダビデ王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。そして自分たちが勝手に油を注いで王としたアブシャロムは、戦いで死んでしまったのです。今、自分たちは何をなすべきかが、将来を決める最大の問題になっていたのです。今、どうすべきかは、だれの目にも分かっていました。ダビデ王をエルサレムに王として連れ戻すことです。

しかし一度、反逆したイスラエル人は、出渋っていたのです。なぜなら、ダビデとその民が快く受け入れてくれないのではないかと恐れていたからです。反対に反逆者として攻撃される危険性も考えられたからです。こういう判断はぐずぐずすればするほど、相手に疑心暗鬼を抱かせ、攻撃を受けることになります。出来るだけ早く自分の過ちを認めて、お詫びをして、受けるべき懲らしめがあるなら、甘んじて受ける覚悟で、忠誠を申し出ることです。それには信仰と勇気が必要です。しかし必ず、将来に恵みと祝福をもたらします。

11~13節、イスラエル人を受け入れた寛容なダビデ

11,12節、ダビデはイスラエル人の間に起きていた不安な議論を知って、祭司ツァドクとエブヤタルを通してユダの長老たちに伝えています。

Ⅱサム 19:11 ダビデ王は祭司ツァドクとエブヤタルに人をやって言わせた。「ユダの長老たちにこう言って告げなさい。『全イスラエルの言っていることが、ここの家にいる王の耳に届いたのに、あなたがたは、なぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。

19:12 あなたがたは、私の兄弟、私の骨肉だ。それなのに、なぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。』

全イスラエルがダビデをエルサレムに連れ戻そうと話し合っているのに、なぜユダの長老たちが、ダビデ王を王宮に連れ戻すのをためらっているのかと、言っています。ダビデはユダの長老たちから真先に、王を勝利のうちに都に連れ戻してくれることを望んでいたのです。

ダビデは「あなたがたは、私の兄弟、私の骨肉だ。それなのに、なぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。」と言って、励ましています。

13節では、反乱軍の将軍だったアマサにも、寛容なメッセージを送り、「あなたは、私の骨肉ではないか。もしあなたが、ヨアブに代わってこれからいつまでも、私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。」と伝えています。

Ⅱサム 19:13 またアマサにも言わなければならない。『あなたは、私の骨肉ではないか。もしあなたが、ヨアブに代わってこれからいつまでも、私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。』」

「私の骨肉」という言い方は、創世記2章23節でエバが創造された時、アダムが最初に使った言葉です。「これこそ、今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。」この表現は、愛と信頼による一体性を表わしています。ダビデは反乱軍を指揮したアマサに、最高の信頼を表わす言葉をもって迎え入れようとしたのです。

ダビデはアマサに、ヨアブと同じ将軍の地位を約束しています。

14,15節、ユダの人々の出迎え

14節、ダビデは寛容さを示すことによって、先ず、すべてのユダの人々の心を、あたかも一人の人の心のように統治することができたのです。そしてユダの人々も、ダビデの求めに対して積極的に答えたのです。

Ⅱサム 19:14 こうしてダビデは、すべてのユダの人々を、あたかもひとりの人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、「あなたも、あなたの家来たちもみな、お帰りください」と言った。

ダビデは、多くの敵と戦いましたが、彼は決して仲間割れするような争いはしなかったのです。彼はサウルに対しても寛容を示し続けて、神に任せたのです。そのようにして彼はいつも恵みと祝福を受け続けたのです。

15節、ダビデ王の一行がヨルダン川に着いた時、ユダの人々は王を迎えて、ヨルダン川を渡るのを助けるために、ギルガルまで迎えに来ていました。

Ⅱサム 19:15 そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は、王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。

14節の「あなたも、あなたの家来たちもみな、お帰りください。」という言葉は、ヨハネの黙示録22章20節の「アーメン。主イエスよ、来てください。」という使徒ヨハネの言葉を思い起こさせます。

また、ユダの人々がヨルダン川を渡って自分たちの王ダビデを迎えて、共にシオンに帰ったことは、主イエス様がろばにお乗りになられてエルサレムに入城された時、大勢の人々が「ダビデの子にホサナ。」(マタイ21:9)と歓呼の声を上げたのを思い起こさせます。

やがて私たちも「そら、花婿だ。迎えに出よ。」(マタイ25:6)と歓呼の声を上げる時が来ます。その時、

「主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生きている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。」(テサロニケ第一 4:16,17)

「見よ。わたしはすぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、わたしの報いを携えて来る。」(ヨハネの黙示録22:12)

この信仰の望みは、私たちを聖き生涯へと導いていきます。

「というのは、すべての人を救う神の恵みが現われ、私たちに、不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正しく、敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち、大いなる神であり私たちの救い主であるキリスト・イエスの栄光ある現われを待ち望むようにと教えさとしたからです。キリストが私たちのためにご自身をささげられたのは、私たちをすべての不法から贖(あがな)い出し、良いわざに熱心なご自分の民を、ご自分のためにきよめるためでした。」(テトス2:11~14)

16~20節、シムイの詛(のろ)いと悪事の謝罪

この章の後半は、ダビデがエルサレムの王宮に帰還する途中に、彼を出迎えた人々との出来事を記しています。

その最初に記されているのが、バフリム出身のベニヤミン人、ゲラの子シムイです。シムイは16章5~8節、13節に記されている通り、ダビデが都から逃亡している時、ダビデを激しくのろい、石を投げつけ、ちりをかけて、ダビデを侮辱していたのです。しかしダビデが勝利して都に帰ることが分かると、ダビデの審判を恐れて、ダビデの逃亡中に犯したのろいと侮辱を赦してもらうために、「急いでユダの人々といっしょに下って来」て、ダビデたちを出迎えたのです。

Ⅱサム 19:16 バフリムの出のベニヤミン人、ゲラの子シムイは、ダビデ王を迎えようと、急いでユダの人々といっしょに下って来た。

19:17 彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウルの家のしもべツィバも、十五人の息子、二十人の召使いを連れて、王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。

19:18 そして彼は、王の家族を渡らせるために渡しを渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイも、ヨルダン川を渡って行って、王の前に倒れ伏して、

19:19 王に言った。「わが君。どうか私の咎を罰しないでください。王さまが、エルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を、思い出さないでください。王さま。心に留めないでください。

19:20 このしもべは、自分の犯した罪を認めましたから、ご覧のとおり、きょう、ヨセフのすべての家に先立って、王さまを迎えに下ってまいりました。」

18節では、「王の前に倒れ伏して」命乞いをしています。

以前、このシムイの「首をはねさせてください。」と言ったアビシャイはこの時も以前と同じくらい激しく怒っており、「シムイは、主に油そそがれた方をのろったので、そのために死に値するのではありませんか。」(21節)と言って、ダビデにシムイを殺させて下さるように求めています。しかしダビデは主がダビデ自身をあわれんでくださって、エルサレムに帰って来ることができたことを実感していたのです。そのような主があわれんでくださった日に、シムイをさばいて殺してよいとは思われなかったのです。

Ⅱサム 19:21 ツェルヤの子アビシャイは口をはさんで言った。「シムイは、【主】に油そそがれた方をのろったので、そのために死に値するのではありませんか。」

19:22 しかしダビデは言った。「ツェルヤの子らよ。あれは私のことで、あなたがたには、かかわりのないことだ。あなたがたは、きょう、私に敵対しようとでもするのか。きょう、イスラエルのうちで、人が殺されてよいだろうか。私が、きょう、イスラエルの王であることを、私が知らないとでもいうのか。」

「そこで、主人は彼を呼びつけて言った。『悪いやつだ。おまえがあんなに頼んだからこそ借金全部を赦してやったのだ。私がおまえをあわれんでやったように、おまえも仲間をあわれんでやるべきではないか。』」(マタイ18:32,33)

この意味を悟っていなかったアビシャイはダビデの心が分からなかったのです。そこでダビデは、「あなたがたは、きょう、私に敵対しようとでもするのか。きょう、イスラエルのうちで、人が殺されてよいだろうか。私が、きょう、イスラエルの王であることを、私が知らないとでもいうのか。」と確信と権威を持って命じています。

ペテロもイエス様から「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。」(マタイ16:23)と言われています。とかく、真理を弁(わきま)えないで、人情熱い人は同じ間違いを犯しやすいものです。

23節、そしてダビデはシムイに「あなたを殺さない。」と言って、彼に誓っています。

Ⅱサム 19:23 そして王はシムイに、「あなたを殺さない」と言って彼に誓った。

これはまさに、「あわれみ深い者は幸いです。その人はあわれみを受けるからです。」(マタイ5:7)のみことばをダビデの中に見ることができます。

17節では、サウル家の若者で、メフィボシェテの財産の管理を任せられていたツィバも出迎えています。彼は十五人の息子と二十人のしもべを連れて、王がヨルダン川を渡る前にかけつけ、王の家族が川を渡るのを助けて王が喜ぶことをしたと記しています。ここにはツィバの作意が見られます。26節のメフィボシェテの言葉を見ると、「私の家来が、私を欺(あざむ)いたのです。」と言っていますから、ツィバはダビデの前に手柄を立てて、自分の功名を上げようとしていたのです。ツィバには真実な愛はなかったのですが、ダビデはそれを見抜くことができませんでした。

21~23節、王、アビシャイを戒める

これは、先に記した通りです。

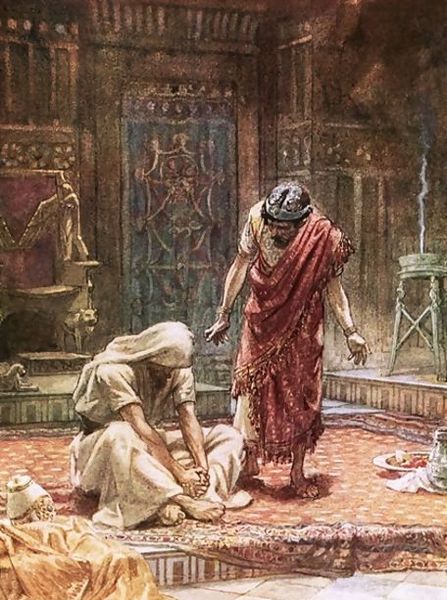

24~30節、メフィボシェテの出迎えとダビデの質問

16章3節で、メフィボシェテのしもべで主人の財産の管理を任されていたツィバは、主人を置いたままダビデを出迎えた時、ダビデから尋ねられたのです。「あなたの主人の息子(ヨナタンの息子メフィボシェテのこと)はどこにいるのですか。」この時、ツィバは偽りを告げたのです。彼はメフィボシェテをエルサレムに残したままダビデを迎えたから、企みを抱いていたことは明らかです。すなわち、メフィボシェテを反逆者に仕立て上げ、アブシャロムの側についたとダビデに思い込ませることによって、主人の財産を全部自分のものにしようと企んでいたのです。ダビデはこの企みを見破ることができませんでした。この忠実そうに見えるしもべツィバも、悪魔の誘惑に負けてしまい、自分中心の欲に従って、主人が弱い者であると見ると、裏切ったのです。外面的に熱心で、忠誠を尽くしているように見えても、本当に潔められていないと、欲の企みをはらんでいることがありますから、注意が必要です。

24節、メフィボシェテがダビデを迎えに下って行った日の姿は、彼の真実さを表わしています。

Ⅱサム 19:24 サウルの孫メフィボシェテは、王を迎えに下って来た。彼は、王が出て行った日から無事に帰って来た日まで、自分の足の手入れもせず、ひげもそらず、着物も洗っていなかった。

「彼は、王が(エルサレムから)出て行った日から無事に帰って来た日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげもそらず、着物も洗っていなかった。」メフィボシェテはダビデが災難の中にあったことを悲しみ嘆いていたのです。

25節、ダビデは「メフィボシェテよ。あなたはなぜ、私といっしょに来なかったのか。」と、責めるように質問をしています。これはダビデがツィバの偽りの言葉を聞いていたからです。半ばツィバの言葉を信じていたのでしょう。

Ⅱサム 19:25 彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。「メフィボシェテよ。あなたはなぜ、私といっしょに来なかったのか。」

19:26 彼は答えた。「王さま。私の家来が、私を欺いたのです。このしもべは『私のろばに鞍をつけ、それに乗って、王といっしょに行こう』と思ったのです。しもべは足のなえた者ですから。

19:27 ところが彼は、このしもべのことを、王さまに中傷しました。しかし、王さまは、神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。

26,27節、メフィボシェテは、ツィバがダビデに告げた偽りの言葉や行為を知っていました。

「王さま。私の家来が、私を欺(あざむ)いたのです。このしもべは『私のろばに鞍をつけ、それに乗って、王といっしょに行こう。』と思ったのです。しもべは足なえですから。」

メフィボシェテは、ダビデと一緒に行こうと思ったのですが、足が不自由だったので、ツィバの助けを借りないと行けなかったのです。しかしツィバはメフィボシェテを助けずに、欺いたのです。メフィボシェテは全部を言っていませんが、これらのことをダビデに告げたかったのです。

それだけでなく、ツィバは主人メフィボシェテのことを偽って、ダビデに中傷したのです。忠実なしもべに見えていたツィバは、実は自分の欲を満たすために主人を欺く人だったのです。

しかしメフィボシェテはダビデ王にツィバを訴えることはしませんでした。メフィボシェテは身体は不自由でしたが、心は気高い信仰の持ち主だったのです。彼はダビデに、「しかし、王さまは、神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。」と答えています。

28節、メフィボシェテは、サウルの家系の者として、ダビデから見れば、今回のことよりも前に、死刑に当たる者にすぎなかったのに、ダビデのあわれみを受けて、王の食卓で食事する者のうちに入れてくださっていた、それだけでも十分過ぎていたのです、と告白し、今回のことでツィバを王に訴える権利がないことを告白しています。ここにメフィボシェテの真実で、へりくだった心が見られます。

Ⅱサム 19:28 私の父の家の者はみな、王さまから見れば、死刑に当たる者に過ぎなかったのですが、あなたは、このしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですから、この私に、どうして重ねて王さまに訴える権利がありましょう。」

29節、しかしツィバの偽りの言葉を信じていたダビデは、心が狂わされており、メフィボシェテの真実な心をそのまま受け取ることができずに、「あなたはなぜ、自分の弁解をくり返しているのか。」と言って、メフィボシェテの答えを、単なる弁解にしか聞いていません。

Ⅱサム 19:29 王は彼に言った。「あなたはなぜ、自分の弁解をくり返しているのか。私は決めている。あなたとツィバとで、地所を分けなければならない。」

ダビデはメフィボシェテが自分と一緒に逃げなかったことや、出迎えが遅かったことに相当不満を抱いていたようです。ですからツィバの偽りの報告を信じ込んでしまったのです。

ダビデは16章4節で、怒りの勢いで早計にも、ツィバに「メフィボシェテのものはみな、今、あなたのものだ。」と言ってしまっていましたが、19章29節では「あなたとツィバとで、地所を分けなければならない。」と、メフィボシェテの領地の所有権を分割するように命じています。

30節、しかしメフィボシェテは気高く答えています。「王さまが無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。」メフィボシェテの信仰は本物であったことを、この言葉が証明しています。

Ⅱサム 19:30 メフィボシェテは王に言った。「王さまが無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取ってよいのです。」

31~40節、バルジライとの別れ

ギルアデ人バルジライは八十歳の老齢でしたが、ダビデが逃亡中、マハナイムに滞在している間、王を養っていました。恐らく、ダビデの一行のすべての人を養っていたのでしょう。それには莫大な費用を費やしたはずです。しかし彼は非常に富んでいたので、それが出来たのです。自分の富をこのように人を助けるため、特に神に仕える人のために用いる人は、幸いを受けます。バルジライはツィバとは全く反対の人です。

Ⅱサム 19:31 ギルアデ人バルジライは、ログリムから下って、ヨルダン川で王を見送るために、王といっしょにヨルダン川まで進んで来た。

19:32 バルジライは非常に年をとっていて八十歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。

彼はログリムから下って、ヨルダン川をダビデ王たちが無事に渡るのを見守って、見送るために、ダビデたちと一緒にヨルダン川まで進んで来ていました。ログリムはバルジライの故郷で、彼の家があった所と思われます。

ダビデはバルジライの多大な犠牲的親切に対して報いたいと思って、エルサレムの自分の王宮に招いて、そこで暮らすように勧めています。しかしバルジライは自分が高齢の故に丁重に断っています。

Ⅱサム 19:33 王はバルジライに言った。「私といっしょに渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。」

19:34 バルジライは王に言った。「王といっしょにエルサレムへ上って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。

19:35 私は今、八十歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べる物も飲む物も味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうして、このうえ、しもべが王さまの重荷になれましょう。

19:36 このしもべは、王とともにヨルダン川を渡って、ほんの少しだけまいりましょう。それ以上、王はどうして、そのような報酬を、この私にしてくださらなければならないのでしょうか。

バルジライの親切は、報いを求めるためのものではなかったのです。また彼はこれからのダビデの働きの手足まといにならないように、ダビデの働きの妨げにならないようにと願っていたのです。これが本当の理由で、その他の口実は、修飾的な言葉でしかなかったでしょう。バルジライは、自分のなすべき分をよく弁(わきま)えていた人でした。

しかし彼には息子キムハムがいました。キムハムなら、ダビデとともにエルサレムに行っても、きっと役に立つと考えたのです。

Ⅱサム 19:37 このしもべを帰らせてください。私は自分の町で、私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここに、あなたのしもべキムハムがおります。彼が、王さまといっしょに渡ってまいります。どうか彼に、あなたの良いと思われることをなさってください。」

19:38 王は言った。「キムハムは私といっしょに渡って来てよいのです。私は、あなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが、私にしてもらいたいことは何でも、あなたにしてあげましょう。」

19:39 こうして、みなはヨルダン川を渡った。王も渡った。それから、王はバルジライに口づけをして、彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰って行った。

19:40 王はギルガルへ進み、キムハムもいっしょに進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが、王といっしょに進んだ。

こうして一行はヨルダン川を渡った所で、ダビデはバルジライに親愛の意味を込めて口づけし、祝福して別れ、キムハムを連れてギルガルへと進んでいます。

40節の終わりの部分、「ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが、王といっしょに進んだ。」は、回復の中にもユダとイスラエルの間に亀裂が残っていることを暗示しています。

41~43節、ダビデを先導して帰ることについてのイスラエル人とユダの人々との言い争い

41節、イスラエル人は、ダビデとその家族、その側近の部下たちがヨルダン川を渡った時、ユダの人々が先導して助けて渡ったことに、文句をダビデに言っています。

Ⅱサム 19:41 するとそこへ、イスラエルのすべての人が王のところにやって来て、王に言った。「われわれの兄弟、ユダの人々は、なぜ、あなたを奪い去り、王とその家族に、また王といっしょにダビデの部下たちに、ヨルダン川を渡らせたのですか。」

「ユダの人々は、なぜ、あなたを奪い去り、」は、これからのダビデの支配する政治がユダ寄りのものになり、イスラエルが軽視されたり、差別される危険を恐れたのでしょう。

42節、これに対して、ユダの人々はすぐに反論しています。

Ⅱサム 19:42 ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。「王は、われわれの身内だからだ。なぜ、このことでそんなに怒るのか。いったい、われわれが王の食物を食べたとでもいうのか。王が何かわれわれに贈り物をしたとでもいうのか。」

ユダの人々が先導したのは、ダビデがユダ出身の王だから当然のことで、「なぜ、このことでそんなに怒るのか。」と言っています。王の食卓で食事をするという特権を受けたのでもなく、王から贈り物を受けたのでもないと言っています。恐らく、これはユダの人々が王から大臣や高い地位につく約束を受けていないことを言ったものと思われます。

43節、しかしイスラエルは承知しませんでした。

Ⅱサム 19:43 イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。「われわれは、王に十の分け前を持っている。だからダビデにも、あなたがたよりも多くを持っているはずだ。それなのに、なぜ、われわれをないがしろにするのか。われわれの王を連れ戻そうと最初に言いだしたのは、われわれではないか。」しかし、ユダの人々のことばは、イスラエルの人々のことばより激しかった。

彼らは「われわれは、王に十の分け前を持っている。」と言っています。これはダビデが支配するイスラエル王国の十二部族の中で、イスラエルは十部族を占めていることを強調したのです。ですから、ダビデに対する要求も、ユダの人々よりも多く持っているはずだと詰め寄ったのです。十部族の権利を軽視されたことに不満を現わしたのです。更に、王を連れ戻そうと最初に言い出したのは、イスラエルのほうだと主張しています。

この水かけ論のような言い争いは、しばらく続きましたが、聖書は「ユダの人々のことばは、イスラエルの人々のことばより激しかった。」と言っています。これはイスラエル人の言い方は、自分たちの利益を考えただけの言いがかりだったので、ユダの人々の信仰の力に負けたことを表わしています。

しかし、この北と南の部族間の争いは、後にイスラエル王国の分裂を引き起こす火種となっていったのです。言い争っている国も、家族も、人間関係も、立ち行かなくなってしまうのです。早く仲直りして、互いに赦し合うことが必要です。幸せは、互いに赦し合うところから始まるのです。

「どんな国でも、内輪もめして争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも、内輪もめして争えば、立ち行きません。」(マタイ12:25)

あとがき

3月11日の大地震の後、人間が作ったバベルの塔の一つの原子力発電所が爆発し、その被害がこれから十年以上も長きにわたって続くことになるでしょう。政府は町の復興、再建計画を議論し始めていますが、本当に復興が必要なのは、経済的復興の前に、人々の心が不安、恐れ、失望、嘆き、憂いから、平安と勇気と力と愛を心に受けることではないでしょうか。家やライフラインを修理しても、次々と起きる大きな余震で、停電、断水がくり返されています。再び沿岸近くに家を建てるという話も聞かれます。しかし、近い将来日本列島を大地震が襲わないという保証はありません。私たちの真の復興は、イエス様のみことばを信じて行なう岩の上に家を建てることにあるのではないでしょうか。

(まなべあきら 2011.5.1)

(聖書箇所は【新改訳改訂第3版】より)