音声と文書:信仰の列伝(22) ヤコブの死の間際の信仰 へブル人への手紙11章21節

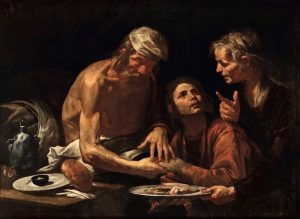

アメリカ人画家 Benjamin West (1738–1820) による「Jacob Blessing Ephraim and Manasseh(エフライムとマナセを祝福するヤコブ)」(Wikimedia Commonsより、Allen Memorial Art Museum蔵)

2017年1月8日(日) 午前10時半

礼拝メッセージ 眞部 明牧師

へブル人への手紙11章21節

11:21 信仰によって、ヤコブは死ぬとき、ヨセフの子どもたちをひとりひとり祝福し、また自分の杖のかしらに寄りかかって礼拝しました。

はじめの祈り

「信仰によって、ヤコブは死ぬとき、自分の杖のかしらに寄りかかって礼拝しました。」

恵みの深い天のお父様、こうして私たちも新しい年を迎えて一週間過ぎましたけれども、みことばと聖霊によって、新たな霊を与えられて、一日一日、主の証しをする日を過ごさせていただけることを感謝いたします。

私たちを通しても、あなたの栄光が現わされますように。

おつかわしくださった、この家庭や周りの人々の中に、あなたの光を輝かせて、私たちの生涯を、全体のすべてを用いてあなたが栄光を現わしてくださることを感謝いたします。今日もみことばを祝し、新たな霊を与えられて新しい人にしてください。

この時を主の御手にゆだねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。

アーメン。

今日は、信仰の列伝の22回目、「ヤコブの死の間際の信仰」という題でお話しさせていただきます。

創世記では、25章以降、ヤコブについて、多くの記事が記されているのに、ヘブル人への手紙11章、信仰の列伝のところでは、ヤコブについては、死の間際の信仰だけを取り上げているのは、特別な意味があるからです。

なぜ、ヘブル人への手紙の記者は、「ヤコブの死の間際の信仰」に注目にして特筆したのでしょうか。

およそ信仰がなければ、人は死の時に近づけば近づくほど、恐れや不安を感じ、自分の罪を後悔して、死の陰の谷を通るようになります。

ところがヤコブはそうではありませんでした。

彼は、「杖のかしらに寄りかかって主を礼拝した」と記されています。ヤコブの信仰が、ヤコブを、その霊的恵みの状態にまで引き上げて、到達させてくれていることが分かります。

誰でも、恵みに十分に満たされて、魂に神の平安がなければ、真に、霊とまことをもって主に礼拝できるものではありません。死の間際の時にヤコブが主を礼拝した、と書いてあることは、ヤコブがここに到達していることを示しています。

詩篇23篇1~6節をゆっくりと読んでみましょう。これはダビデの晩年の詩であると言われていますが、非常によく似ていますね。ダビデもここに到達していたことがよく分かります。

詩23:1 主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。

23:2 主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとりに伴われます。

23:3 主は私のたましいを生き返らせ、御名のために、私を義の道に導かれます。

23:4 たとい、死の陰の谷を歩くことがあっても、私はわざわいを恐れません。あなたが私とともにおられますから。あなたのむちとあなたの杖、それが私の慰めです。

23:5 私の敵の前で、あなたは私のために食事をととのえ、私の頭に油をそそいでくださいます。私の杯は、あふれています。

23:6 まことに、私のいのちの日の限り、いつくしみと恵みとが、私を追って来るでしょう。私は、いつまでも、主の家に住まいましょう。

晩年のダビデは、「主は私の羊飼いで、乏しいことがなかった」と言っています。

「緑の牧場、いこいの水のほとりに連れて行って下さり、死の谷を歩むようなことがありましたけれども、主がともにいてくださいました。」と言っています。

そのことの故に、「いのちの日のある限り、いつくしみと恵みとが、私を追ってくるでしょう。私は、いつまでも、主の家に住まいます。神の臨在の中で生活します。」と告白しています。

素晴らしい晩年をダビデも送ったことが分かります。人の目で見ると、老いぼれてしまったように見えますけれども、そうではないということが分かりますね。

ヤコブの晩年を見てもダビデの晩年を見ても、そうですね。ですから私たちはこういうところから、非常に大切なことを学ばなければならないと思います。

この晩年の、死の間際のヤコブの状態は、杖のかしらに身を寄りかかって祈り、礼拝していた、と書いてあります。

創世記48章 2節では、「イスラエル(ヤコブの別名)は力をふりしぼって床にすわった。」と、その状況を記しています。

その状況からすると、力が尽き果てていることが分かりますね。ヤコブは、自分の力が尽き果てている事を自覚させられています。彼はもはや、自分の力には頼れない状態にありました。

彼は、神以外に頼るものはない、自分では何もできない状態にありました。この状態になって、ついにヤコブの信仰は輝きだしたのです。

人の目から見れば、老いぼれて何もできない悲惨な状態に見えるかもしれませんけれども、この状態に至って、ついにヤコブの信仰は輝きだしました。

この時のヤコブは、自分自身の力を誇って生きてきた生涯の中で、最も無力を感じていた時であります。その時に、彼の信仰が輝いているわけですね。

矛盾しているかのように見えますけれども、私たちの生涯もそうありたいものだと思います。

先ほどもお話ししましたが、詩篇23篇にあるように、ダビデも同じ経験をしています。死の陰の谷を何度も通り、敵に囲まれて無残な状態になることもありました。しかし、神は、彼を守り続けてくださった。

以前、アブラハムについてもお話ししました。アブラハム自身もサラの胎も、死んだも同然になった時、望むべくもあらぬ時に、全能の神エルシャダイのみわざが行なわれました。ヤコブの時も、同じ原理が働いているのが見えます。

ご存知の用に、新約のパウロも同じように言っていますね。第二コリントの12章9節で、あの有名な言葉を語りました。

Ⅱコリ12:9 しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現れるからである」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。

この原理は、ヤコブにもダビデにもアブラハムにも、そして私たちにも適用されます。

ですから、パウロのように、病の時にも、自分の弱さを覚える時にも、嘆いて、つぶやいて、失望して、不信仰な心を抱かないようにしていただきたい。

パウロのように、キリストの力が私を覆うことを信じましょう。そうすれば、第二コリント12章10節の終わりで彼が言ったように、「私が弱いときにこそ、私は強いからです。」とイエス様の御力を経験します。

自分の弱さを経験することは、辛いことでありますけれども、しかしその時こそ、神の力が現わされる時であります。

十二年の長血の女の人も、主を信じて、主の衣の房に触った時に、主の御力が彼女に流れ込みました。この衣の房は、神のみことばをあらわしています。ですから私たちも、聖書のことばを覚えて理解するだけではなく、みことばを信じて、自分の内に受け入れて、生活の中で活用させていただきたい。何度もお話ししていることですけれども、そうすることによって私たちは、イエス様に触っているわけです。イエス様の恵みといのちを受け入れている、イエス様を経験しているわけです。

ですから、私は、しばしば聖書を開いて、ご一緒に読みますけれども、それは読むことに意味があるだけではなく、イエス様に触る、みことばを通してイエス様に触る、イエス様のいのちや恵みや力を経験する、そういうことをしてほしいからです。

自分の力が尽き果てる時、自分の弱さに打ちのめされた時、そういう時に不信仰にならないで、主に全く信頼して従っていただきたい。

ヤコブの生涯は、これまで聖書中に、彼の弱さを見せたことも、力尽き果てた記事も見られません。そういう特徴を持っているヤコブの生涯が、死の間際に至って、自分の力に頼るものが何もなくなった、神様以外に頼るものが何もなくなった、そういう状態をさらしています。そのことを、このヘブル11章21節は記しているわけですね。

ヤコブの生涯は、ご存じの通りですけれど、兄のエサウを押しのけて、おじさんのラバンを押しのけて、ぺヌエルでは受肉前のイエス様と格闘して、負けないで、ずっと自分中心の力で押しのけて、押し進んできた生涯でした。

ヤコブの名前が「押しのける者」という意味であり、人生の大半の苦難や危機も、神様の助けを頂いたことはありましたけれど、ほとんどの場合自分の力に頼っています。

ですから、ヘブル人への手紙の記者は、ヤコブの死の間際以前のヤコブの信仰を取り上げなかったのです。あまり価値あるものと見られなかったからですね。

いろんなことをやっているんですけれども、自分の知恵と力により頼んで進んできている人の信仰を、聖書はあまり価値あるものと見ていないということが分かります。

自分中心の力が含まれている信仰は、決して神の栄光を現わさない、ということを記しています。それで、信仰の列伝では、死の間際の信仰だけを取り上げているわけです。

ヤコブが自分の力に頼った時、年老いた両親イサクとリベカは憂い悲しみ、兄のエサウから憎まれ、命が狙われ、父イサクの家を逃げ出すように出て、母の故郷のおじさんのパダン・アラムのラバンのところに身を寄せ、羊飼いの手伝いをさせてもらいました。

そのラバンからも憎まれ、再び逃げ出し、妻たちレアとラケルは争い、兄エサウと再会することを恐れていました。自分中心の力に頼ると、家族に不幸を招き、自分も苦しまなければならなかったのです。

ヤコブは、エジプトのパロへの挨拶の中で、自分の生涯についての感慨を述べています。創世記47章9節をご一緒に読んでみたいと思います。

創47:9 ヤコブはパロに答えた。「私のたどった年月は百三十年です。私の齢の年月はわずかで、ふしあわせで、私の先祖のたどった齢の年月には及びません。」

ヤコブは、幸福を手に入れようとして、自分中心の力で、周りの者を押しのけて、奪い取るようにして人生を歩んできました。なんとかして幸せを勝ち取ろうとしたんですね。

それによってヤコブが得たものは何だったんでしょうか。彼は自分でこう答えています。「わずかで、ふしあわせでした。」

これが、自分の力に頼って生きてきた人の人生の実態であります。このことを、何千年も人間は続けているわけです。

しかも、ヤコブの晩年は、ひどい飢饉がパレスチナを襲い、ヤコブが生涯をかけて自分の力で築きあげてきた地位も名誉も財産も全部失って、一家そろって、兄たちがエジプトに奴隷として売っていたヨセフの助けを得て、エジプトに移住しました。

ヤコブは、自分の力で得たものを全部失いました。人生の終わりを待つまでもなく、平安も喜びもない、愚痴とつぶやきしかない人生で終わってしまうわけです。

ヤコブは、全部失ってみて、やっとそれを悟りました。

最近では、新潟の方の大火を見ても、全部を失っているではありませんか。大地震や洪水や噴火や、あらゆるものを見ても、全部を失ってやっと悟る。主なる神様は、この危険をヤコブに教えなかったわけではありません。

私たちもテレビのニュースを見て、このままではいけない、と教えられていないわけではありません。ですから、悟らなければなりません。

ヤコブはそれを悟れなかったわけですね。神様は何度もヤコブにそのことを、教えようとしています。

創世記32章22節~32節を見ると、ヤコブは家族を連れておじさんのラバンのもとから逃げ出し、争いになりそうになり、やっとのことでラバンのとのことが解決すると、その次は、ヤコブが最も恐れていた兄のエサウが、一族を連れてヤコブを迎えに来る、という知らせが入りました。

ヤコブは、エサウがヤコブの家族を滅ぼすためにやってきていると思い、恐れて行き詰っています。この時も自分の知恵を使い果たすかのように、家族が進みゆく順番を考えて、自分の愛する者たちを後方に置き、前方の者が襲われた時に、後方の者たちが逃げられるように仕組んでみたり、エサウに贈り物を差し出して機嫌を取ろうとしたり、とにかくヤコブは、自分の知恵に頼っていることが分かります

そういう姿を見かねた主なる神様は、受肉前のイエス様として現れて下さり、ヤコブと組み打ちをしておられます。これは、ヤコブの、自分の力に頼ろうとする性質を打ち砕くためです。ヤコブに、その危険を教えるためであります。

私たちがいろいろなことを、見たり聞いたりして教えられていることは、神様が教えようとしていることだと、悟らなければなりません。

創世記32章21~32節を読んでみたいと思います。

創 32:21 それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。

32:22 しかし、彼はその夜のうちに起きて、ふたりの妻と、ふたりの女奴隷と、十一人の子どもたちを連れて、ヤボクの渡しを渡った。

32:23 彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。

32:24 ヤコブはひとりだけ、あとに残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。

32:25 ところが、その人は、ヤコブに勝てないのを見てとって、ヤコブのもものつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブのもものつがいがはずれた。

32:26 するとその人は言った。「わたしを去らせよ。夜が明けるから。」しかし、ヤコブは答えた。「私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。」

32:27 その人は言った。「あなたの名は何というのか。」彼は答えた。「ヤコブです。」

32:28 その人は言った。「あなたの名は、もうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って、勝ったからだ。」

32:29 ヤコブが、「どうかあなたの名を教えてください」と尋ねると、その人は、「いったい、なぜ、あなたはわたしの名を尋ねるのか」と言って、その場で彼を祝福した。

32:30 そこでヤコブは、その所の名をペヌエルと呼んだ。「私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私のいのちは救われた」という意味である。

32:31 彼がペヌエルを通り過ぎたころ、太陽は彼の上に上ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。

32:32 それゆえ、イスラエル人は、今日まで、もものつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブのもものつがい、腰の筋肉を打ったからである。

ヤコブはそれまで、人を押しのけてきた生活を続けていましたが、ついにペヌエルでは神と戦い、受肉前の主イエス様と格闘して、負けなかったんですね。私たちの、自分の力に頼ろうとする性質は、これほどに執拗だということが分かります。やめようとしない。

神様がヤコブに何を教えようとしているかを、彼は悟ろうとしていません。ありったけの自分の力を奮い起こしています。そして彼は言いました。

「私を祝福してくださらなければ、去らせません。」

これは、ものすごい自分中心の力であります。それゆえ、主が祝福するには、ヤコブのもものつがいをはずされて、自分の力に頼れないようにする必要があったわけです。

祝福を求めるならば、自分の力に頼ろうとする性質を、取り除かなければなりません。

この時、主はヤコブに、自分中心の力に頼って生きることが、どんなに、わざわい、争い、怖れ、不安、不幸を引き起こしてきたかを悟らせようとしたんです。しかし、それでも悟りませんでしたね。

ほとんどの人が自分中心の欲と、自分さえ楽しく満足していればいい、という思いで、働いて生きています。

クリスチャンは、この危険に早く目覚めて気づかなければなりません。私たちは、自分の力で築いた財産も地位も名誉も、生きている内に全部失われます。

財産を息子や娘に残すと、彼らの人生を損なってしまいます。ただ、主が与えてくださった信仰と、復活の希望と、神の愛アガペーだけが、永遠に残ります。これだけが私を祝福します。お一人おひとりがこのことをやってみれば、分かります。

ヤコブは、生涯をかけて、その大半をかけて自分の力でやってまいりました。そして彼が言ったことは、「ふしあわせでした」と言っています。

ヤコブの生涯は、若い頃から神様を知っておりました。信仰の生活も営んでいましたけれども、多分にきよめられていない、自分の知恵と力に頼っている生活でした。

これが、受肉前のイエス様と格闘することによって、はっきりと示されています。

聖書がこのことを示したのは、ヤコブが悟るためだけではなく、読む者が悟るためです。すなわち、私たちが悟るためであります。

自分の力に頼っている間は、決して先のことや、事の本質が見えてこない。そのことは、死の間際のヤコブが持っていた霊的洞察力と比べると、よく分かります。ヤコブは死の間際に至って、やっとそのことを悟るようになりました。ですから、ヘブル人への手紙は、ヤコブの死の間際の信仰しか、書いてないわけです。

次にそのことをお話ししたいとおもいます。

ヤコブは死の間際に、族長の責任として、ヨセフの子どもたちを一人ひとり祝福しました。

ヨセフはエジプトにいましたので、祝福される機会を逃していたわけであります。

ここに、非常に意味深いことを発見しました。ヤコブの体力がはなはだ衰えて、自分の力が消え失せて、肉眼もかすんでいた時、見えるものによって価値判断するのではなく、見えないもの、すなわち信仰によって、人の心の本質も、神のみこころも、はっきりと見えるようになってきたのです。

創世記48章8節~20節でヤコブは、神様の主権を表わす右手を、ヨセフの息子の弟のエフライムの上に置いて、左手を長子のマナセの頭の上に置いて、つまり、右手と左手を交差して手を置いたのです。

ヨセフは、父のヤコブの目がかすんでいるのを気遣って、父ヤコブが兄と弟を間違えないように、ヤコブの右手の方に兄のマナセを差し向けて、左手の方に弟のエフライムを差し向けました。ところが、ヤコブは、わざわざ手を交差して、主の主権を表わす右手を弟のエフライムの上に置いて、主の祝福を祈ったのです。それを見たヨセフは、父ヤコブが間違えたと思って、慣例の通りに、ヤコブの右手を兄のマナセの方に移そうとしています。その時、創世記48章19節で、ヤコブはこう言っています。

創48:19 しかし、父は拒んで言った。「わかっている。わが子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなる者となるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。」

この「わかっている」という言葉が大事ですね。父ヤコブは「間違っているんじゃないんだ」と言っているんですね。彼の霊的洞察力、霊的開眼があった、ということが分かります。

この、弟が兄にまさって祝福を受けるという異例の祈りは、創世記27章27節~29節の、イサクがヤコブを祝福した祈りと同じです。

ヤコブは画策をして、エサウから祝福の祈りを奪い取った形になっていますけれども、ヤコブは生涯の終わりにおいて、自分が受けたのと同じ祝福を子孫に残すことになりました。ですからヤコブはこの時、神の摂理の導きに感慨深さを覚えていたことでしょう。

ヤコブは、自分が若かりし頃に経験したことを何も言っていませんが、弟のエフライムの祝福の祈りの大役を果たした時、自分の若き日に受けた恵みのことを、お父さんから受けた祝福のことを彷彿と思い起して、自分が受け継いできた信仰を子孫にバトンタッチできたことを喜んだに違いありません。同じことが繰り返されています。

しかし、これらの異例の信仰の継承が続いていることは、人間が考えている通りに、慣例通りに長子が、信仰を継承するとは限らないことを示しています。

たとえば、モーセの子も信仰のリーダーになっていないし、ヨシュアの子もサムエルの子もリーダーになっていません。十二弟子の子がいたかどうか分かりませんが、リーダーになっていません。

主が祝福された人が、霊的リーダーになっています。ヤコブはやっとここで真理を悟りました。自分が兄のエサウを押しのけなくても、神の約束とご計画は必ず実現し、成し遂げられることを、死の間際に至って悟ったのです。

神の約束を、自分の欲で捕えると、間違いを犯してしまいます。信じて従っていけば、父イサクを騙さなくても、神の祝福は神の摂理によってヤコブに与えられるはずです。

しかし、ヤコブは愚かにも自分の知恵を最大限に使って、父イサクも、兄エサウも欺いて奪い取ろうとしました。

しかし、ついに死の間際に至って、ヤコブは、自分の力が尽き果てる時が来た時、そのことを悟ったのです。

ここに至って、エリザベツが、ルカの1章45節で言っているように、「主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう」という真理をヤコブも悟るに至りました。神のみことばが真理であることを悟ったんです。

ですから私たちも、みことばに触れる、ということは真理に触れる、ということですから、これを悟らせていただきたい。

この力が分からないのは、自分の力に頼っているからですね。自分の知恵と力で聖書をいくら読んでも、聖書の話を聞いても、イエス様に触ることはできません。

ヤコブはここに至って、自分の力に頼って押し通してきた愚かさを悟りました。

さらに彼は、エフライムとマナセの生涯だけではなく、イスラエル民族の将来も見えるようになっていたのです。

このように自分の知恵と力に頼らなくなった時、真理が見えてきます。聖書を読んでも、今まで見えていなかったところが見えるようになってきます。神のお約束の真実性が見えてくるんです。そして、他の人に主の恵みを分かち与えることができ、他の人のために祝福を祈り、パウロがローマ書で言っているように、他の人の徳を建てることができるようになります。

このように、たましいに神の全き平安を持つことによって、ヤコブは神のみこころを悟る、彼自身の最高の境地に導かれています。

エペソの4章15節をちょっと読んでみたいと思います。

エペソ4:15 むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしらなるキリストに達することができるためなのです。

ここに到達することができる、ということは、そのことを旧約のヤコブも経験したんですね。信仰によって到達すること。ヤコブは信仰の祈りを通して、隣り人の上に、驚くべき主の祝福をもたらすことができました。これはただ、他人のために祈っただけではありません。

たとえば、

➀ 第二列王記7章1節から20節で、預言者エリシャが、イスラエル人のために天の窓を開いて、飢饉から助け出したように、

② 使徒の働き7章55節から56節で、ステパノの信仰によって天が開かれ、主イエスが神の右に立っておられるのを見せてくれたように、

私たちも人々に、イエス様を見せることができます。

ヤコブは自分のためにだけではなくて、他の人のために神を信じて、他の人のために天の窓を開いて、彼らを祝福したんです。

これは私たちが成すべき事でもあります。私たちの証しや伝道は、暗闇に住む人々に、信仰の祈りによって天の窓を開いて、神の光を輝かせて、主の救いの恵みをもたらすことです。

そのためにも、私は、キリストとともに十字架につけられ、キリストによって生き、キリストとともにくびきを負って歩み、主の御声に耳を傾けましょう。

説教者の声を聞くだけではなくて、キリストの御声を聞かなければなりません。

ちょっと私の話をさせていただきたいと思います。

ある時、相当前のことですが、私はある宣教師のために祈るように、心の内に強く示されたことがありました。

そして、しばらく祈りましたが、何が問題なのか分かりませんでした。

そのまま、そのことを忘れていましたけれども、一年くらい経ってその宣教師が日本に帰ってきて、証しを聞いた時に分かりました。

その宣教師は、報告会に行った先で、ガスのお風呂に入っていてガス中毒になりかけていたようでした。

その時と、私に祈りの重荷が与えられた時とが、ほぼ一致していました。主が私に祈らせたのだと思います。他の人も祈ったかもしれません。

神様の御声を聞くことが非常に大事ですね。

また、こんなこともありました。

ある時、私が風呂に入っていた時、突然、ある人に「日本人のための福音入門」を送るように示されました。

私は風呂から出るとすぐに、その方に「日本人のための福音入門」の本を送りました。

しばらくすると、その方から手紙が来ていて、「こういう本が読みたかったのです。」と書かれていました。

もし、主の細き御声を聞き逃さなければ、主に仕え、人々に光を輝かせる機会はたくさんあることが分かります。神様は私たちに、あの人のために祈るように、この人のために祈るように、こうするように、ああするように、教えてくださいます。

何か、特別な御声を聞くことを期待してみたり、感情の高まりとか、激しい霊的現象の現れを求めて待っていれば、私は神様を失望させ、何も喜ばせることはできないでしょう。

主が私たちの内に祈りの重荷を与えて下さる時、静かに、信仰の祈りをもって主に祈るなら、主は私のたましいに確信を与え、その祈りに応えてくださいます。

主の偉大なみわざが、小さな信仰の行いに答えて、成し遂げられていることは、聖書中に多く示されています。

➀ 第一列王記17章8節~16節で、ツァレファテのやもめが、わずかな粉とほんの少しの油で預言者エリヤとやもめ家族を養っておられたこと。わずかの粉と油です。

② 第二列王記5章では、イスラエル人の奴隷とされた一人の少女が、アラムの将軍ナアマンを預言者エリシャに導いたこと。一人の少女のことばが、人を救いに導きました。

③ 第一サムエル記17章49節では、少年ダビデが、石投げと五つの小石で、ペリシテ人の巨人ゴリヤテを倒して、イスラエルに勝利をもたらしました。神様は小さな信仰の行いに答えて、大いなるみわざを現わしています。

➃ 第二列王記4章では、預言者のやもめが、一つの壺に残っていたわずかな油で、夫が作った借金を全部払い、家族を養い、一家の窮乏を救った記事があります。

⑤ 第一列王記18章41節~46節で、エリヤはカルメル山で、手ほどの雲が現れるまで祈りました。そしてサマリヤに救いの雨をもたらしました。

⑥ 第二列王記7章で、四人のらい病人の勇敢な信仰の行動によって、サマリヤ人の飢饉を救っています。神様は小さな信仰の行いを祝福して、大いなる御業を行っておられる姿であります。

⑦ 神様が人となられて、ベツレヘムの馬小屋の飼い葉桶に伏された時、それを示したのは一つの星であります。その幼子が、私の救い主、イエス・キリストです。人の目には一人の赤子が生まれたとしか見えていませんでした。しかし、それが全世界の救いに至っているわけです。

⓼ ヨハネの6章、一人の少年が、自分のお弁当の五つのパンと二匹の魚をささげた時、五千人以上の人が養われただけではなくて、大切ないのちのパンであるイエス様を表しています。

⓽ マタイ21章、主イエスが、最後にエルサレムに入城される時、お乗りになられたのはロバの子です。この小さなロバの子が大いなる栄光を現わしています。

第一コリントの1章27節~28節を読んでみたいと思います。私たちもその小さな一人になることができるわけです。

Ⅰコリ 1:27 しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。

1:28 また、この世の取るに足りない者や見下されている者を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者のようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。

信仰は、無いに等しいような小さなことを見て、神の約束を握る、こうして、神の栄光のみわざを成し遂げていったわけです。この信仰は、主を礼拝しつつ、主を待ち望む人の内に働いて、周りの人々に祝福をもたらしてきました。

私は、自分の力に頼りやすい。何でも自分の責任でしなければならないと、思い込みやすい。それが、わざわいを招いてきたことに気づかされるのです。

私の幸福は、いかに早く自分中心の力に頼らなくなり、押し通さなくなり、まったく主に心を明け渡して、信頼して、従っていくか、にかかっています。

ある人が私に、こんな質問をしました。

「人の話を聞くと、その悩みが私の内に入ってきて、その悩みが私の心を暗くするんですけど、どうすればいいでしょうか。」と言いました。

「神様に任せるしかないでしょう。」

「どうしたら任せられるんですか。」

みなさんなら、どう言うでしょうか。

聖書の言葉通りにすることとか、イエス様に祈ることとか、ができるでしょう。

しかしこれらは、信仰がなかったらできないんです、いくら自分で頑張っても、頑張れば頑張るほど、巻き付いて、できないんです。

ヤコブは、そういう生涯を送ってきたんですね。

彼は、信仰がなかったわけではありません。神様の方を選ぼうとする強い意欲がありました。しかしそこには、きよめられなければならない自分中心の性質が、からみついていたんです。そのことのゆえに、明渡し切ることができなかった。ペヌエルで神様から教えられても、まだ悟ることができなかった。しかし、ついに死の間際に至って、杖のかしらに寄りかかる状態になって、やっとそこに到達しております。

杖に寄りかかって、今にも倒れそうになりながら祈っているヤコブの姿は、ヨセフにも、エフライムにも、マナセにも、人の目には頼りなく見えたでしょう。そう見えるものなんです。もう齢をとって、老いぼれてしまって、何もできなくなっている。

「祈りしかできないんですけど」とよく言われますけれども、ヤコブは最後に至って、この時、最も神の近くにいて、神の真理を悟るに至っています。

人の目に頼りなく見えた時が、ヤコブの最高の時でありました。

しかし、主は、ヤコブがここに到達することを、死の間際ではなくて、実は、ペヌエルで、主と格闘して、もものつがいをはずされた時にここに到達してほしかったのです。そうすれば彼は、多くのことから解放されて、自分の生涯を振り返った時、悪い事ばかりだった、ということにはならなかったでしょう。

ですから私も、死の間際ではなくて 、今日、このことを経験するならば、私たちの人生は、多くの不必要なわざわいや苦しみを経験することなく、毎日が、幸いな主の栄光を現わす日となります。

それだけではなくて、ヤコブが示したように、周りの人達に恵みと幸いを祈ることができます。

そして、霊の目が開かれて、真理を悟って、主の栄光を拝することができます。

私たちは今一度、すべてを神様に明け渡して、ないに等しい小さな者をも用いてくださるイエス様に感謝をささげて、礼拝をさせて頂きたいと思います。

お祈り

天の父なる神様、神様の大いなる恵みを頂き、感謝をいたします。

人の人生は、自分の知恵と力に頼りやすい者ですけれども、ヤコブの生涯を通して思いますことは、自分の力を尽くしてやってきた生涯には、わざわいしかなかった、と彼は告白していますが、その通りであります。

そして、自分でかき集めて得た地位も財産も、みな失ってしまって、この日本においても、様々な事件の中で、そういう経験を、まざまざと見せつけられている昨今であります。それでも、人は悟ることができないでいます。

クリスチャンはよくそのことを悟って、ヤコブの生涯のように神様から恵みを頂いて、本当の幸いに到達できるように、まことの繁栄と神の栄光を現わす生涯へと進むことができますように顧みを与えてください。

この時を感謝して、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

音声と文書:信仰の列伝(全51回)へブル人への手紙11章 目次

地の塩港南キリスト教会牧師

眞部 明

(2017.1.8)

<今週の活用聖句>

コリント人への手紙第二、12章9節

「しかし、主は、『わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現われるからである。』と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましよう。」

地の塩港南キリスト教会

横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL045(844)8421